今回は、9章1~10節を読みます。その前に確認しておきたいことがあります。第13回で、コヘレトの言葉全体の集中構造分析においては、7章25~29節が中核部であることをお伝えしました。集中構造の中核部は、通常は内容的にも中心部になるはずです。けれども、7章25~29節は、コヘレトの言葉全体の内容的な中心としての要素は弱かったように思えます。

私は、修辞法上の中核部である7章25~29節が、内容としては、8章を飛び越えて今回の9章1~10節につながっており、ここにコヘレトの言葉全体の内容的な中心メッセージがあると考えています。

特に、コヘレトの言葉では7章25~29節と9章1~10節のみに4回(7章25、27、29節、9章10節)現れる「ヘシュボーン / חֶשְׁבּוֹן」(私は「判断」と訳しています)という語が、両者のつながりを強く示唆していると思います。

今回はこのように、「7章25~29節は内容的には弱い中核部に見えるが、9章1~10節に接続することでコヘレトの言葉全体の中心メッセージが浮かび上がる」という視点で執筆したいと思います。

申命記的神学に対する不可知性

1 私はこれらすべてを心に留め、明らかにした。すなわち、正しき者も知恵ある者も、彼らの働きは神の手の中にある。人は、愛も憎しみも、目の前にあるすべてのことを知ることはない。2 すべての人に同じことが起きているにすぎず、一つの運命が、正しき者にも悪しき者にも、善人にも、清い人にも清くない人にも、いけにえを献(ささ)げる人にも献げない人にも臨む。善人にも罪人にも、誓いを立てる人にも誓いを恐れる人にも臨む。

旧約聖書には「申命記的神学」と呼ばれる思想的な枠組みが存在しています。これは「祝福と呪いの因果律」(申命記28~30章)の思想に集約されます。「神の戒めを守るならば祝福され、守り行わないならば呪いが臨む」という、因果律の思想です。

1節の「愛も憎しみも」は、神の愛と憎しみと解釈されます。「神の愛、憎しみが人間の出来事の中で(どうなるか)明確に決定されない」(西村俊昭著『「コーヘレトの言葉」注解』446ページ)ということです。つまり、神の愛による祝福と、神の憎しみによる呪いという申命記的神学は、人間には分かり得ない、すなわち不可知であるということを言っているのです。

コヘレトは、正しき者には愛と祝福が臨み、悪しき者には憎しみと呪いが臨むはずだという申命記的神学に基づく因果律が、実際の世界では必ずしも機能していないことを見つめています。この気付きこそが、コヘレトの思索を導く主要な出発点となっていると思います。

生は不条理だが死よりも良い

申命記的神学に基づく因果律は破綻しており、「生」は不条理だが、「それでも生きているならば死よりは良い」ということが、続く箇所で言われています。

3 太陽の下で行われるすべてのうちで最も悪しきことはこれ、すなわち一つの運命がすべての人に臨むこと。生きている間に、人の子らの心は悪に満ち、無知に支配される。そして、その後は死者のもとへ行く。4 確かに、すべて生きる者として選ばれていれば、誰にも希望がある。生きている犬のほうが死んだ獅子(しし)より幸せである。

5 生きている者は死ぬことを知っている。けれども、死者は何一つ知らず、もはや報いを受けることもない。彼らにまつわる記憶も失われる。6 彼らの愛も憎しみも、妬みすらもすでに消え去っている。太陽の下で行われるすべてのうちで、彼らにはとこしえに受ける分はない。

第11回で確認したように、6章12節以降は、「トーブ / טוֹב」(「幸せ」「(~に)まさる」「良質」「良い」などと訳される語)という語が多く見られます。その流れは、この箇所の4節「生きている犬のほうが死んだ獅子より幸せ(トーブ)である」という言葉で頂点に達します。パレスチナ地域周辺では、犬は最も卑しい不浄な存在であり、獅子は最も尊い王権・力の象徴ですから、この表現はインパクトが強いといえるでしょう。

すなわち、これまでのトーブの反復は、「生きていることは死よりも良い(トーブ)」という結論に向けての布石であったように思われるのです。「生きていることは空であり、不条理なことに直面することもあるが、それでもその『生』こそが尊いことである」と説いているように思えます。

タレントの明石家さんまさんは、娘が誕生した際、「生【い】きているだけで丸【まる】もうけ」という思いを込めて、「いまる」と名付けたそうです。ここでコヘレトが「『生』こそが尊い」として示していることは、さんまさんの「生きているだけで丸もうけ」という考えと、非常によく合致しているように思えます。

そして、コヘレトのこの洞察は、本コラムでこれまでお伝えしてきた抗黙示思想そのものでもあります。黙示思想は「彼岸」への希望を説きます。これに対し、「すべて生きる者として選ばれていれば、誰にも希望がある」(4節)と、たとえ不条理な場所であったとしても、「此岸(しがん)」を生きることが希望であるということが、コヘレトの説く思想なのです。

不条理を生きるときに大切な3つのこと

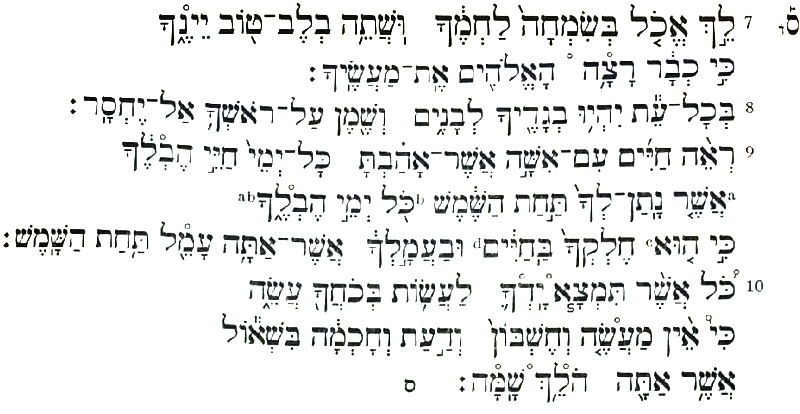

ס(セトゥーマー) 7 さあ、あなたのパンを喜んで食べよ。あなたのぶどう酒を心楽しく飲むがよい。神はあなたの業をすでに受け入れてくださった。8 いつでも衣を純白に、頭には香油を絶やさないように。9 愛する妻と共に人生を見つめよ、空である人生のすべての日々を。それは、太陽の下、空であるすべての日々に、神があなたに与えたものである。それは、太陽の下でなされる労苦によって、あなたが人生で受ける分である。

「申命記的神学に対する不可知性」「生は不条理だが死よりも良い」ということを受けて、ここでは、不条理と向き合いながら生きていくときに大切な3つのことが示されています。コヘレトの言葉全体で示されていることが、ここに集約されていると捉えてよいと思います。

1番目は、パンとぶどう酒を素朴に飲食歓楽することです。パンとぶどう酒は、神からのプレゼントとして感謝して頂くものです(2章24節、3章14節)。これは、豪華な食物のことをいっているのではなく、ささやかな日々の糧を感謝して頂くことが大切なのだと思います。

2番目は、「いつでも衣を純白に、頭には香油を絶やさないように」(8節)ですが、純白の衣を着て頭に香油を塗るとは、祭りすなわち礼拝の所作です。神殿での礼拝には、純白の衣を着て頭に香油を塗って行きなさいということです。今日でいうならば、日曜礼拝に行くときには、心に純白の衣を着て、喜んで神の前に出ることが大切ということだと思います。

3番目は9節ですが、愛する妻と共に不条理な世界に向き合うように説いています。ここで思い返してほしいのは、7章28節の「これらすべての中に一人の女も見いださなかった」という言葉です。9章9節で「妻」と訳されている語「イシャー / אִשָּׁה」が、7章28節では「女」と訳されています。両者が意味的に関連しているかどうかはともかく、7章28節では見いだせなかったとされていた「イシャー」が、9章9節では妻という存在として隣にいるということであり、これは興味深いところです。

また、妻と共に歩むとは、幅広く解釈するならば、隣人と共に歩むということです。読者が女性であれば、夫がその隣人に該当しますし、夫婦でなくとも、家族や友人、そして社会の中で関わりのある隣人たちと共に、不条理な世界に向き合っていくことが大切だということでしょう。

力を尽くして生きよ

10 手の及ぶことはどのようなことでも、力を尽くして行うがよい。あなたが行くことになる陰府(よみ)には、業も判断(「判断」は前述のヘシュボーンの私訳、聖書協会共同訳は「道理」)も知識も知恵もない。ס(セトゥーマー)

実はこの10節は、私の愛唱聖句の一つです。この節を読むたびに、今この時をしっかり生きなければと思わされます。さまざまな不条理なこともあるこの人生を、黙示思想などに逃避するのではなく、しっかりと歩みなさいという意味の言葉です。

また、コヘレトが紀元前3世紀のヘレニズム的潮流を意識しているように思える言葉でもあります。判断をしながら生きよということは、ヘレニズム哲学の一派である懐疑派の「判断保留」という思想の対極を歩むことだからです。

7~10節が、コヘレトの言葉全体をまとめているともいえましょう。冒頭で示したように、コヘレトの言葉全体の集中構造分析の中核部である7章25~29節に接続して、この書のメッセージをまとめて示している箇所だと思います。ヘブライ語原典では、7節の前と10節の後に、区切りを意味するセトゥーマー(第11回参照、ヘブライ文字の ס)が付されていることも、ここがこの書のクライマックスであることを示していると思います。

カミュの『シーシュポスの神話』と併せ読む

今回の箇所は、アルベール・カミュの著作『シーシュポスの神話』と併せ読むのが良いと思います。前回は、やはりカミュの『ペスト』との併読をお勧めしました。『ペスト』は小説でしたが、『シーシュポスの神話』は、カミュが実際に読んだ小説などを取り上げ、不条理に関するさまざまな論理を展開し、最後にシーシュポスという神話上の人物について語るエッセーです。

9章1~10節は、「神の行為の秩序(特に申命記的神学に基づく因果律)が人間には不可知である」ことを示し、その不可知性がもたらす「世界の不条理」を伝えています。しかし、そのような不条理のただ中にあっても、生は死より良いとして、生の肯定へと向かい、「不条理と向き合いながら生きる」ことを勧めています。

『シーシュポスの神話』もまた、「世界の意味の不可知性」を「人間と世界の分裂=不条理」と捉え、その上で生の肯定へ向かいます。エッセーの最後に登場するシーシュポスが、転げ落ちる岩を押し続ける姿は、カミュにとって「不条理と向き合いながら生きる」人間の象徴として提示されています。

カミュは、さまざまな思想家や人物(実在・架空)を論じており、その中には、哲学家のセーレン・キルケゴールやエトムント・フッサール、また、好色放蕩(ほうとう)な伝説上の人物であるドン・ファンなどが登場します。キルケゴールに対しては、不条理を宗教的跳躍で超克しようとするとして、フッサールに対しては、世界の分裂を意識の統合へ回収しようとするとして、共に批判的です。

一方、ドン・ファンについては、彼の中にコヘレトの言葉の虚無に育てられた人間を眺めようとするのはもっともらしいが、実は欺瞞(ぎまん)的であると述べています(『シーシュポスの神話』126ページ)。ドン・ファンの中に、「ヘベル / הֶבֶל」(空、儚さ)を繰り返し述べているコヘレトを見ようとするのではなく、9章7~10節で今を生きることを勧めているコヘレトを見るべきだとし、それが彼と響き合っているということが記されています。

そして最後に、シーシュポスが登場します。その展開はぜひご自分で読んでいただければと思いますが、コヘレトの言葉の今回の箇所の7~10節と大変強く響き合っています。なお、W・P・ブラウン著『現代聖書注解 コヘレトの言葉』でも、このシーシュポスの描写部分が引用されています(同書175~176ページ)。

全24回の予定の本コラムも、3分の2まで書き終えました。残り3分の1は、前回や今回のように、世界の作家の著作を併読しながら進めていきたいと考えています。(続く)

◇