今回は、7章15~22節を読みます。15節は18節とのつながりが強い(恐らく修辞法のインクルージオとして16~17節を囲い込んでいる)と思いますので、16~17節と、15節と18節という区切りでまず読み、その後に19~22節を読みます。

黙示思想としての勧善懲悪

16 あなたは義に過ぎてはならない。賢くありすぎてはならない。どうして自ら滅びてよかろう。17 あなたは悪に過ぎてはならない。愚かであってはならない。あなたの時ではないのに、どうして死んでよかろう。

これまで「コヘレトの言葉は6章から抗黙示思想が鮮明になっている」とお伝えしてきました。黙示思想とは、神が歴史に介入し、終末に義人を救い、悪が滅びるという思想です。ところが、コヘレトの時代である紀元前3世紀においては、この黙示思想が人間の都合によって構築され、現実逃避的な意図を帯びた文書となって流布していたのです。「寝ずの番人の書」(エチオピアエノク書1~36章)が、その代表的なものであったでしょう。コヘレトは、そうした現実逃避的な黙示思想に抗していたのです。

「寝ずの番人の書」においては、現世で善を行っていた者は良い場所に入れられ、悪を行っていた者は悪い場所に入れられるというようなことが伝えられています。このような思想が流布するならば、人は善に励み悪を忌避することになるでしょう。このような勧善懲悪、つまり善を勧め、悪を懲らしめる教えを、コヘレトは忌避していたのです。勧善懲悪の教えは、一見すると良いことのようですが、コヘレトはこの教えに距離を置いていました。

来世での報いのために義に過ぎてしまうならば、人は自分の正しさ故に傲慢になるでしょう。義を行うためには賢さが必要ですが、賢くあり過ぎる場合も同じように傲慢になるでしょう。ですからコヘレトは、その点で「勧善」思想を否定しているのです。

けれどもコヘレトは、悪に過ぎて愚かに生きることをも否定します。コヘレトがここでその根拠としているものは、「悪を追い求める者は死に至る」(箴言11章19節)といったヘブライの知恵の教えでしょう。「死に至る」というのは、神との交わりが断たれることであって、来世において悪い場所に入れられるというような、黙示思想に見られる「懲悪」思想によるものではないでしょう。

旧約聖書の中で、コヘレトの言葉ほど、勧善懲悪に懐疑的な書はないと思います。むしろ、申命記における「律法を守れば祝福され、背けば呪われる」という教えなどは、勧善懲悪「的」であるとさえいえます。勧善懲悪に距離を置くコヘレトは、モーセの律法の枠組みの外側に身を置いているようにさえ感じます。

コヘレトが伝えていることは、「父は、悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである」(マタイ5章45節)と説き、十字架において私のたちの罪の赦(ゆる)しを成し遂げてくださった主イエスの「律法の成就」が記された書である新約聖書の内容に、より近いと思えます。そして旧約と新約のイエス・キリストへの橋渡し的な位置において、コヘレトは「神と共に存している」のではないかと思います。

神の前で、神と共に、神なしに生きる

15 空である日々に私はすべてを見た。義のゆえに滅びる正しき者がおり、悪のゆえに生き長らえる悪しき者がいる。18 一方をつかむとともに、他方からも手を離してはならない。神を畏れる者はいずれをも避ける。

15節ではコヘレト的な表現としての「神の沈黙」が、18節前半は16~17節を元に「神と共に存している」ことが、後半は「神の前(神の裁きの座と解することもできる)での在り方」が伝えられています。

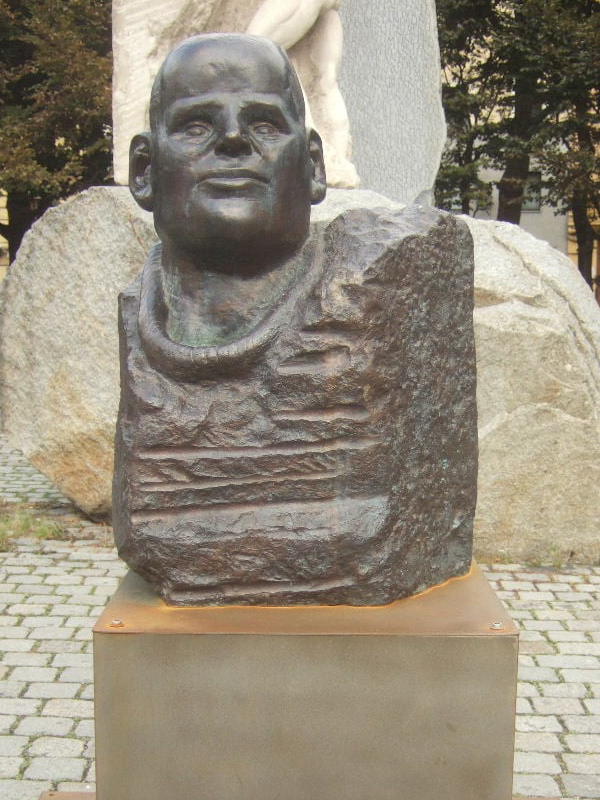

このように捉えるときにほうふつとさせられるのは、ナチスに抵抗したドイツの神学者ディートリッヒ・ボンヘッファーが、友人であり弟子であったエバーハルト・ベートゲに宛てた手紙の中で書いている「神の前で、神と共に、僕(しもべ)たちは神なしに生きる」という言葉です(『ボンヘッファー選集(5)抵抗と信従』253ページ)。

ボンヘッファーは聖書を熟読していましたが、私は、特にコヘレトの言葉を愛読していたと考えています。彼が残した論文の中に、「究極のものと究極以前のもの」というものがありますが、その中の「身体的生活の権利」(『ボンヘッファー選集(4)現代キリスト教倫理』149~161ページ)という項目において、コヘレトの言葉を多く引用していること(「コヘレト書を読む」第8回参照)などから、そのように感じます。

ひょっとすると、「神の前で、神と共に、僕たちは神なしに生きる」という言葉は、この15~18節が元にされているのかもしれません。15節の「義のゆえに滅びる正しき者がおり、悪のゆえに生き長らえる悪しき者がいる」とは、神の正義が見えない状態のことであり、神の沈黙が象徴されています。コヘレトは他にも、裁きの場にある不正(3章16節)、虐げられる者の放置(4章1節)、不正の常態化(5章7節)など、神の沈黙を示していますが、ここでも神の沈黙を示しているのです。

ボンヘッファーが「神なしに生きる」と書いたのは、神の不在を宣言しているのではないと思います。ナチス政権下という神の正義が見えない状況、つまり神が沈黙しているように見える現実において、なお神の意志を問うことを、「神なしに生きる」と書いたのでしょう。コヘレトも、「義のゆえに滅びる正しき者」と「悪のゆえに生き長らえる悪しき者」がいる現実を、「空である」として、神が沈黙していることを認めつつも、なお神の前で生きることを模索しているように思えます。

18節前半では、「義と知に過ぎることを避ける(16節)道を選ぶ」とともに、「悪と愚に過ぎることを避ける(17節)道からも離れてはならない」と説かれています。コヘレトが神の前で生きることを模索して、「神と共に存するという在り方」を見いだしたと解釈することができるでしょう。それは、黙示思想によるところの勧善懲悪にではなく、イエス・キリストへの橋渡しともいえる在り方ではなかったかと、私には思えるのです。

知恵

19 知恵は知恵ある者を力づけ、町にいる十人の権力者よりも強くする。20 地上には、罪を犯さずに善のみを行う正しき者はいない。21 人が語る言葉にいちいち心を留めるな。そうすれば、あなたの僕の呪いの言葉に、耳を貸すこともない。22 あなた自身が何度も他人を呪ったことを、心は知っているはずだ。

イエス・キリストへの橋渡し、それは「知恵」であったのかもしれません。知恵は、「神の救済を語るのではなく、人間の都合によって構築されてしまったコヘレトの時代の黙示思想」を凌駕するものであったのだと思います。その知恵は、知者を力づけ(19節)、地上には善のみを行う正しき者はいないことを教え(20節)、自分自身も何度も他人を呪ったことを気付かせるのです(21~22節)。(続く)

◇