本文での聖書の引用は新改訳聖書第三版を使用し、そうでない場合は、その都度聖書訳名を表記する。ただし、聖書箇所の表記は、新改訳聖書第三版の表記を基に独自の「略語」を用いる。

前書き

本連載コラムも、いよいよ最終回を迎える。最終回は、本連載コラムを書くに当たり、「存在論」を基盤にしたことを明らかにしたい。

「存在論」とは、哲学の中核をなす分野であり、「何が存在するのか」「それはどのように存在するのか」という問いを扱う。ここではそれを「人はどのように存在しているのか」という問いに限定して、「存在論」という語を用いている。

「存在論」を用いると、人間存在の深層に迫ることができ、人間の問題を客観的に捉えることができる。それ故、「存在論」は、人間の問題の解決を扱う聖書を深く理解する上で欠かせない基盤となる。

実際、20世紀神学に大きな影響を与えたパウル・ティリッヒやルドルフ・ブルトマンは、それぞれ「存在論」を神学の基盤とし、独自の体系を築いた。カール・バルトもまた、キェルケゴールの思想を通して「存在論」に深く触れたことを契機に、それを超えて啓示中心の神学を構築した。

そこで最終回は、「存在論」を分かりやすく解説し、これまでのコラムの裏側をお見せしたい。タイトルは、「哲学と聖書」であり、導入で取り上げるのは、福音の突破口の話である。というのも、これから見ていく「存在論」は、行き詰まりを見せる福音理解の突破口となるからである。このことが分かれば、聞き慣れない「存在論」の話にも興味を持っていただけることだろう。

福音の突破口

福音の突破口の話は、「白雪姫」のこの場面から始める。

ある時、白雪姫は、親切そうなお婆さんに、「これ、とてもおいしいリンゴよ。よかったら食べてみて」と勧められた。彼女は、その言葉を信じてしまった。そして、一口かじった。すると、すぐに倒れ、死んでしまった(正確には仮死状態)。というのも、それは毒リンゴだったからである。

ここで考えてみたい。白雪姫が死んでしまったのは、誰が悪いのかを。

賢い大人はこう言うかもしれない。食べるかどうかを決めたのは白雪姫の自由意志なので、結局のところ、彼女が悪いと。しかし、幼子たちは叫ぶ。「それは違う!」と。幼子たちは、悪いのは欺いたお婆さんだと感じるからである。つまり、白雪姫は被害者だと感じ、何としても白雪姫を助けたいと願うのである。

続いて、次の話を読んでほしい。

神様は人に、「食べれば必ず死んでしまう木の実があるから、それは食べてはいけないよ」と言われた。それからしばらくすると、親切そうな声で話しかけてくる蛇さんがいた。彼は、無垢(むく)な人であったエバに「この実を食べても、決して死なないよ。むしろ賢くなれることを神様は知っているよ」と、言葉巧みにうそを話した。疑うことを知らない無垢なエバは、それを信じてしまった。そして、一口かじった。それを一緒にいたアダムにも与えたので、彼も一口かじった。すると、2人はすぐに死んでしまった(正確には神との関係が絶たれる霊的な死)。というのも、それは、食べたら必ず死ぬと言われていた実だったからである。

ここでまた考えてみたい。2人が死んでしまったのは、誰が悪いのかを。

賢い大人はこう言うかもしれない。食べるかどうかを決めたのは2人の自由意志なので、結局のところ、2人が悪いと。しかし、幼子たちは叫ぶ。「それは違う!」と。幼子たちは、白雪姫の話と同様に、悪いのは欺いた蛇さんだと感じるからである。つまり、2人は被害者だと感じ、何としても2人を助けたいと願うのである。この2つの話から、福音の行き詰まりを解説したい。

福音の行き詰まりを解説

言うまでもないが、後者の話は創世記にある話であり、白雪姫の話と全く同じ構造になっている。欺かれて食べ、死んでしまったという話であり、なんら違いはない。つまり、食べてしまったアダムとエバは、白雪姫と同じ被害者であって、何としても助けなければならない人たちであったということである。それ故、神は霊的に死んで怯えている彼らに皮の衣を着せ――「アダムとその妻のために、皮の衣を作り、彼らに着せてくださった」(創世記3:21)――、「必ず助けるから」という無言の愛のメッセージを送られたのである。

ところが、創世記のあの話を読んで、誰もがアダムとエバが悪いと言う。彼らが自らの自由意志で神に逆らって罪を犯したと決めてかかる。しかし、あの場面の話を幼子たちに読み聞かせると、彼らは一様に蛇さんが悪いと言う。なぜなら、お婆さんに欺かれて毒リンゴを食べた白雪姫の話と完全に重なるからである。新約聖書も、あの場面を「蛇が悪巧みによってエバを欺いたように」(2コリント11:3)と、教えている。

そもそも創世記のあの場面は、人類がまだ幼子であったとき、その幼子に、誰が悪いかを教えるために神がされた話である。まさに、神からの読み聞かせである。そして、それを素直に聞けば、誰もが白雪姫の話と同じく、人にうそを言ってだました蛇が悪いと答えるのである。

すると、だまされたアダムとエバを、何としても助けようとする神の福音が見えてくる。無条件で人の罪を赦(ゆる)し、無条件で救う神の恵みが見えてくる。何としても人を助けようと、自らの命を差し出したキリストの十字架が見えてくる。

しかし、アダムとエバが、自らの意志で神に逆らったということになれば、人を無条件で救おうとする神の福音は全く見えてこない。人に罰を与え、悔い改めを迫り、それをもって神が赦すかどうかを判断する福音しか見えてこない。それは明らかに、キリストが十字架で示された福音とは矛盾するので、ここに福音理解の行き詰まりがある。

ちなみに、神がアダムとエバをエデンの園から追放し、ご自分の姿を見えなくさせたのは罪への罰ではなく、信仰による義を得させるためであった。これはキリストが示された義の型であった。なぜならキリストは、「また、義についてとは、わたしが父のもとに行き、あなたがたがもはやわたしを見なくなるからです」(ヨハネ16:10)と言われたからである。

このように、福音の行き詰まりは、創世記3章の誤った理解にこそある。逆に言えば、創世記3章の、人が罪を犯すに至った話への正しい理解が、行き詰まった福音理解の突破口になる。なぜならそこには、蛇に欺かれた被害者として人が描かれているからである。被害者であるからこそ、十字架の無条件の赦しが成立するからである。

それでも多くの人は言う。白雪姫の場合は、無垢で純粋でだまされやすかったと。しかし、それは見当違いである。白雪姫より、アダムとエバの方がはるかに純粋であり、無垢であった。というのも、彼らは罪を犯せない神に似せて造られた存在であり、いわば、悪も知らない無垢な者たちであって、自らの意志で罪を犯すことなど、そもそも不可能だったからである。

大体、今日の私たちが罪を犯せるのは、「死」が入り込んだからであり――「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)――、アダムとエバには、この時点では「死」が入り込んでいなかった。「死」が入り込んだのは、彼らが罪を犯した以降である――「罪によって死が入り」(ローマ5:12)――。これは、聖書の人間理解において極めて重要である。

いずれにせよ、今日の私たちが罪を犯せるのは、人が「死」に支配されるようになったからであると聖書は教えている――「それは、罪が死によって支配したよう」(ローマ5:21)――。にもかかわらず、「死」が入り込んでもいなかった時点のアダムとエバは、自らの意志で罪を犯したと決めてかかる。彼らは、自らの意志で堕落し「ダメな者」になったと断定する。そのことへの神からの罰が、「死」であるとする。これが、福音の行き詰まりを生んでいる。そこで、その実際を見てみよう。

福音の行き詰まりの実際

アダムとエバは、自らの意志で堕落し「ダメな者」になったという解釈から見えてくる福音は、「ダメな者」を「良き者」にする福音である。そこでの牧師は、キリスト者はこれをしてはいけない、こうすべきである、といった行いの規定を語り、「良き者」になることを目指させる福音を語る。

だが聖書は、神の無条件の愛を教えているので、牧師は同時に、「信じれば救われる」「神は、あなたをそのままで愛している」とも語る。まるで、それが福音の全てであるかのように。こうして、福音理解の本音と建前が生まれ、行き詰まってしまう。

この行き詰まりは、冒頭で述べた「存在論」を知らないために起きてしまう。「存在論」によれば、人は神を土台とし、神と共に生きる者であって、どこまででも「良き者」だからである。それを知るなら、創世記3章の話は「良き者」が欺かれ、神と人を分断する「死」が入り込み、その結果、全ての人が罪を犯すようになったことが分かる。聖書も、その理解を支持している。

それ故、ちょうど1人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、全ての人たちに死が広がった。その結果、全ての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)※この私訳は、ドイツ語の Walter Bauer の辞書を、Danker 監修の下で英訳された第3版の365ページに記載されている英訳を日本語にしたもの。

アダムとエバが罪を犯した原因は、蛇に欺かれたからであって、今日の私たちが罪を犯してしまう原因は、彼らの罪で自動的に入り込んだ「死」にあることを、このように聖書は明確に教えている(参照・第11回:「苦しみ」が始まるまでの経緯(前半))。それが分かれば、神の福音は徹頭徹尾、「死」を取り除く「癒やし」であることが分かり、イエスが言われた次の言葉とも整合が取れることが分かる。

わたしの言葉を聞いて、それを守らない者がいても、わたしはその者を裁かない。わたしは、世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。(ヨハネ12:47、新共同訳)

「救うために」と訳された原語は「ソーゾー」[σῴζω]であり、「癒やす」という意味が土台にある。そして、「ダメな者」と「良き者」とを区別することを裁くというが、ここでイエスは、裁くために来たのではなく、「良き者」が蛇に欺かれて死の病気になったので、「癒やす」ために来たと言われたのである。これは、「存在論」が分かれば容易に理解できる。

このように、「存在論」は、行き詰まっている福音理解の、すなわち本音と建前の福音理解の壁を壊す突破口になる。これで、聞き慣れない「存在論」の話にも興味を持っていただけたなら幸いである。では、本題に入る前に、哲学の「存在論」を理解するための最小限の知識を学んでおきたい。

最小限の知識

「哲学」とは、ここでは「西洋哲学」を指す。その起源は、タレス(BC624ごろ〜546ごろ)によって始まったとされる「古代ギリシア哲学」にある。それは当初「始まり」を知ろうとする学問であり、自然界の根源(アルケー)を探る営みであった。それが次第に、世界の「始まり」となる神的原理の探求へと展開していき、アリストテレス(BC384〜322)によって体系化された。

その体系化では、「神」を全ての根源とし、人の存在の基礎も「神」に置いた。そこで彼は、自分の「哲学」を「神学」と呼んだ(『形而上学』第12巻)。こうした「始まり」の探求は、後の人々からは「形而上学」と呼ばれるようになり、「存在論」の基礎となった。

ここで重要なのは、哲学においてたどり着いた「始まり」の概念は、聖書の教える神の概念と一致するということである。なぜなら、聖書の教える神は、この世界の「始まり」そのものであるからである。故に、哲学の足りないところを聖書が補うのである。

さて、「始まり」を探求した「古代ギリシア哲学」は、その過程で、宇宙が秩序を保ちながら変化し続ける様子を観察し、その背後に働く調和や規則性を「ロゴス」と呼んだ(ヘラクレイトス)。この「ロゴス」は当初、自然界の普遍的な法則や原理を示すものであったが、やがて世界の「始まり」となる「神」と結び付けられるようになり、神の創造の力と見なされるようになった。

そこで新約聖書は、この「ロゴス」の概念を共通の地盤とし、世界の創造の力である「ロゴス」を「イエス・キリスト」と位置づけ、宣教の中心に据えたのである。このように、昔から哲学の足りないところを聖書の教えが補完してきた。

以上が、「存在論」を理解するための最小限の知識である。では、この知識を踏まえ、「存在論」を考察する哲学と、それを補完する聖書の教えを具体的に見ていきたい。タイトルは、「哲学と聖書」である。これは前半と後半に分かれ、前半は第1章「哲学」と、第2章「聖書」に分かれる。では、前半の第1章「哲学」から始めよう。

第1章「哲学」

人は神によって造られたので、神を知ろうとする。神を知ろうとする欲求は、そのまま世界の「始まり」を知りたいという欲求となり、この探求から、「ある(存在)」とは何かという問いが生まれた。

そこでパルメニデス(BC520ごろ〜450ごろ)は、それは生まれもしないし、終わりもしないものとした。つまり、それは常に「ある」のであって、変化などしないとしたのである――「すなわち(あるものは)あるということ」([断片8]山本光雄訳編『初期ギリシア哲学者断片集』岩波書店71ページ)――。さらに彼は、「ある(存在)」を思考する理性の言葉を「ロゴス」とした(『自然について』)。

こうして、「始まり」である神の概念が定着した。それは「ある(存在)」であり、「ロゴス」であると。その概念から、人とは何か、なぜ人は認識できるのか、そうした「存在論」の基本原理を解き明かそうと、しのぎが削られることになった。そして、プラトン(BC427〜347)の登場である。

1. プラトン

「ある(存在)」の概念に基づき、プラトンは、真に存在するものがあるとし、それを「イデア」と呼んだ。「イデア」は変化しない「姿」であり、そうした「実体」が先にあって、それを知っているから物事を認識できるとした。

例えば、3本の線で囲まれた図形を見て三角形だと認識できるのは、プラトンによれば三角形そのものの「実体」を知っているからであり、その「実体」が「イデア」であるという。

例えば、「彼は正しい人間だ」と言うとき、それは「正義」そのものの「実体」を知っているからそう言えるのであって、プラトンは、その知っている「正義」の「実体」を「イデア」と呼び、それこそが変化しない「ある(存在)」であるとした。

つまり、プラトンによれば、私たちが物事を認識できるのは、「イデア」を知っているからであり、「イデア」に似たものを見たとき、「イデア」を思い出すことで認識が生じるということである。この世界にはさまざまな種類の犬がいるが、そのどれを見ても「犬だ」と言えるのは、「犬」とは何かを知っているからだという。

従って、プラトンによれば、「知ることは思い出すこと」に他ならない。これを「想起説」と呼ぶ。この「想起説」に併せてプラトンは、「魂」はかつて「イデア」界に属していたとした。そのため、「魂」は「イデア」を知っており、それは不死であると考えた。

われわれにとって学ぶということは想起にほかならないというあの説ですが、もしあれが正しければ、その結果として当然、わたしたちは、いま想起するものをすでに学んでしまっていなければならないことになります。しかしそれは、われわれの魂がこの人間の形をとって生まれてくるまえに、どこかに存在していたのでなければ不可能です。ですから、ここにも、魂が不死であることを示すものがあるようです。(『パイドン』「世界の名著6」中央公論社516ページ)

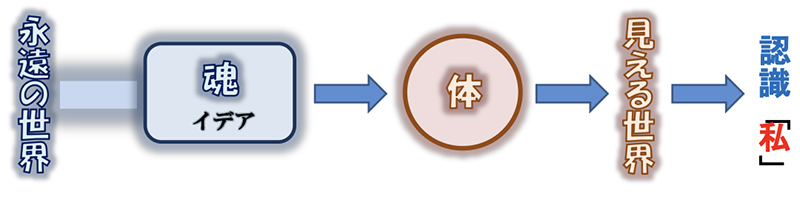

プラトンによれば、「イデア」の世界は「魂」の故郷であり、そこには変わらない「実体」が存在する。変わらない以上、そこは「永遠の世界」であって、「魂」はその世界を知っているので、それと類似するものをこの世界に見ると、知っていることを想起し、認識に至るということである。そうなると、私たちが見ているものは「イデア」の影であって、真に存在する世界を見ているのではないことになる。

要するに、人の中に「永遠の世界」を知る「魂」があり、その「魂」が「体」を通して「見える世界」をのぞき込むことで「永遠の世界」を思い出し、認識が生じるということである。その認識が「私」であり、「私」は「魂」と「体」に支えられているのである。

こうして、プラトンは世界を、「見える世界」と、見えないが真に存在する「永遠の世界」、すなわち「イデア」とに分けた。早い話が、世界を「有限性」と「永遠性」とに分けて考えたのである。「永遠性」を知ることを担当するのが「魂」であり、「有限性」を知ることを担当するのが「体」であり、その「魂」は「体」という牢獄に閉じ込められていると考えた。

いずれにせよ、「魂」はあらゆる「イデア」(永遠性)をすでに学んで知っているので、人は何かを探究するとか、学ぶことができるのであって、それは知っていることを「想起」することであるというのが、プラトンの考えである。この理論が、後の哲学の土台となった。

すると、私たちの関心は一気に「魂」へと向かう。そこでプラトンは、あらゆるものを既に学んでしまっている「魂」を、永遠で、不死で、不変な存在である「神」の同族とした。故に、「魂」は「神」を目指し、常に「神」と共にあるとした。

魂は、あの、純粋で永遠で不死で不変な存在へとおもむき(神を目指し)、そして、そのような存在と同族であるがゆえに、つねにそれとともにあるのではないか。(『パイドン』「世界の名著6」中央公論社528ページ、括弧は意味を補足)

このように、プラトンは人間を、「魂」と「肉体」との結合とし、「知ることは思い出すこと」とする「想起説」を説明した。ただし、彼の人間理解は抽象的な枠組みにとどまっており、人間の構造を体系的に説明したのは、彼の弟子アリストテレスである。彼の分析は、「存在論」の基礎となり、後の「認識論」の土台となった。では次に、アリストテレスを見てみよう。

2. アリストテレス

アリストテレスは、「家」を例に、自らの考え方を展開した。その話を簡単に説明すると、次のようになる。

ここに “木” でできた「家」がある。ならば、“木” は「家」なのか。それは「家」ではない。それは単なる材料であり、素材に過ぎない。アリストテレスは、この素材を「質料」と呼び、「質料」である “木” が「家」になるには、「かたち」を持つ必要があるとした。彼は、この「かたち」のことを「形相」(けいそう:エイドス)と呼ぶ。

こうして、“木” という「質料」に「形相」が加わることで、初めて “木” は「家」になるとした(『霊魂論』第1巻第1章)。これが、彼の基本的な考え方である。

では、「形相」と「質料」はどう結び付くのだろう。アリストテレスは、「形相」は動かすものであるとし、それを「現実態」と呼んだ。それに対し、「質料」は動かされるものとし、それを「可能態」と呼んだ。

例えば、先の “木” で「家」を造る話に重ねると、“木” が「質料」であり「可能態」となる。そこに人が住むという目的(かたち)が加えられることで「家」が造られるので、「形相」(かたち)が、「質料」を動かす「現実態」となる。

そうなると、「形相」は勝手に「質料」を動かし、「家」を建ててくれるのだろうか。いや、この場合「家」を建てるのは他でもない人である。「形相」と「質料」とを結び付けるのは、あくまでも人である。すると、人を動かしているものは一体何なのかという問いが新たに生じるので、アリストテレスは、人も動かされる「質料」であって、人の中には人を動かす「形相」があるとした。こうして、彼は人の「存在論」に迫っていった。では、彼は人をどう考えたのだろう。

アリストテレスは、人を動かしている「形相」を純粋な「形相」とし、それを第一の「現実態」と呼んだ。この第一の「現実態」こそが、「魂」であるとした(『霊魂論』第2巻第1章)。すると、人の「体」は「可能態」であり、それを動かしているのが「魂」ということになり、人の「体」は、「魂」が目的を達成するための手段であり、道具ということになる。要するに、アリストテレスは、「魂」が機能するには、「体」が不可欠だとしたのである(『霊魂論』第2巻第3章)。

さらに彼は、「魂」は動かすものであって動かされるものではないので、この原理を「不動の動者」と呼び、その原理の根源を「第一の不動の動者」とした。そして、そこに神を位置づけた(『自然学』第8巻第6章、『形而上学』第12巻)。神を「第一」とすることで、そこから派生する「第二」「第三」の「不動の動者」の存在が暗示され、「魂」はその系列に属する「不動の動者」として位置づけられたのである。

こうして、アリストテレスは、人間の構造を体系的に説明した。その体系で重要なのは、「魂」は「不動の動者」としての働きを担っており、その存在様態は、神と構造的に一致しているということである。すなわち、「魂」は神の部分であるということだ。アリストテレスは、この「魂」のおかげで、人は思考することができると考えた。ならば、彼の考えた、思考できる仕組みを見てみよう。

3. 思考できる仕組み

アリストテレスは、「体」の目から入る情報を「感覚」と呼び、その情報を心に描くことを「表象」と呼ぶ。そして例えば、犬が「表象」として描かれたなら、犬に対して持っている普遍的な意味(これを純粋な「形相」という)が照らし合わされ、「犬だ」と認識されるという。これがアリストテレスのいう「思考」である。従って、「思考」は、「体」による「感覚」の情報を心に描く「表象」なしには生じないのである。

表象は感覚や思考とも別なものである、そしてそれは感覚なしには生じない、またこの表象なしには思想は生じない。(『霊魂論』第3巻第3章「アリストテレス全集6」岩波書店93ページ)

要するに、人は何かを見ることで思考するのではなく、見るものが「魂」の示す純粋な「形相」と類比するので、それを思い出すことで思考するということである。これを「想起」と呼んだ(『自然学小論集』「記憶と想起について」)。この「想起」は、師匠のプラトンが『メノン』や『パイドン』で述べたのが最初であり、それを認識の仕組みとして整理したのがアリストテレスである。

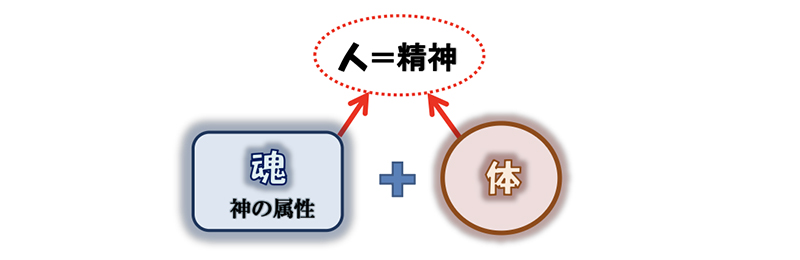

このようにアリストテレスは、人が思考するには純粋な「形相」、すなわち「普遍的な運動」を必要とするとした。それは「神の属性」であり、彼はその属性を持つ場所を「魂」とした。つまり、「魂」が持つ情報と、「体」が持ち込む情報とが交差することで、人は思考できるということである。そして思考とは意識であり、意識の総合が「精神」なので、この仕組みによれば、「私」とは「精神」であるということである。

ここに「人間の原理」が解き明かされ、これが「存在論」の基本形となり、その後の哲学をけん引していくことになった。そして、アリストテレスのした作業で、聖書と最も関わりのあるのが、彼の「魂」に対する考察である。そこで、その考察を、もう少しだけ見ておきたい。

4. アリストテレスの「魂」の考察

一般に、「魂」「霊魂」「精神」「理性」「心」はどれも、「私」を指す言葉として理解され、区別なく曖昧なまま使われている。英語の「soul」の意味を見ても、辞書には「魂」「霊魂」「精神」「理性」とあり、実に曖昧である。ギリシャ語の「プシュケー」[ψυχή]の意味を見ても、辞書には「魂」「霊魂」「霊」「精神」とあり、その意味は明確ではない。

しかし、アリストテレスは先述したように、「私」と「魂」を区別した。「魂」によって、「私」は思考できるとした――「人間が霊魂(魂)によってそうする」(『霊魂論』第1巻第4章「アリストテレス全集6」岩波書店26ページ、括弧は筆者が補足)――。

加えて、「体」もなければ思考できないとした――「そしてそのものがなくて(体がなくて)、思惟するものは何もない」(『霊魂論』第3巻第5章「アリストテレス全集6」岩波書店102ページ、括弧は筆者が補足)――。

つまり、思考する「私」が存在するには、神に属する「魂」と、この世界に属する「体」とが必要であるということである。そうなると、「私」は「体」を失えば滅びるのか。アリストテレスは、それについては明言を避けた。

このように、アリストテレスは、「魂」については正確な定義を試みた。「魂」は、「私」が存在することの原因であって原理であり、すなわち「私」を動かすものであり、そのおかげで思考する「私」が存在するとしたのである。

そして、「魂」が持つ属性は「神」から来たとし、それは「体」なくしては存在し得ないとした。つまり、「魂」の機能は、「体」を通して現れるとしたのである。「魂」と「体」があってこそ、思考が可能となるということである(『霊魂論』第2巻第1章)。その思考が「精神」であり、「私」である。こうして、アリストテレスは、「私」と「魂」を明確に区別した。それを図にすると、以下のようになる。

さて、こうした話が、「人はどのように存在しているのか」を問う「存在論」である。このアリストテレスの「存在論」で重要な点は、それまで一緒に考えられていた「精神」(私)と「魂」を、完全に分けたことである。故に、彼は「魂」と「精神」を無条件で同一とする旧来の考えを批判した。

デモクリトスは霊魂とヌース〔=精神〕とを無条件で同一であると言う。(『霊魂論』第1巻第2章「アリストテレス全集6」岩波書店10ページ)

さらにアリストテレスは、「魂」は元素からできているとする人たちの考えも批判した(『霊魂論』第1巻第5章)。今風に言えば、「唯物論」を批判した。こうした批判は、そのまま師匠のプラトンへの批判でもあった。なぜなら、プラトンは「精神」と「魂」をひとくくりにし、加えて、同じようなものは、同じようなもので認識されなければならないとし、「魂」を元素からできているとしたからである――「プラトンも同じように『ティマイオス』において霊魂は元素から出来ているとしている」(『霊魂論』第1巻第2章「アリストテレス全集6」岩波書店11ページ)――。

こうしてアリストテレスは、「魂」と「精神」(私)をひとくくりにしてしまう旧来の考えを批判した。端的に言えば、神は「魂」に対しては、始まりも終わりもない円環運動をさせているので、すなわち「魂」は静止することなく動き続けさせているので、停止や休止をする思惟(精神)の運動と、身体(元素)の運動とは、全く別物であるということである。

思惟(精神)は運動よりも、むしろ何か停止や休止に似ている。(中略)また身体(元素)が原因であるのでもないからである、(中略)けれども神が霊魂(魂)に円環運動をさせるのはこのこと、すなわち霊魂(魂)にとっては運動することの方が静止することより善いことであり、また円環的に運動する方が他の仕方で運動するより善いことであるという理由によってでなければならなかったろう。(『霊魂論』第1巻第3章「アリストテレス全集6」岩波書店21、22ページ、括弧は筆者が補足)

ここに、「古代ギリシャ哲学」は一つの完成を迎えた。その後、この哲学は「ストア哲学」として受け継がれ、その思想を体現した代表者が、マルクス・アウレリウスである。

5. マルクス・アウレリウス

マルクス・アウレリウス(121〜180)は、ローマ帝国の皇帝という地位にありながら、心は自分の内面に向け、哲学することが彼の生きがいであった。とはいえ、哲学だけに没頭する時間はなかったので、体系的に何かを書くのではなく、思いついたことを書き留めておくというのが習慣であった。それが『自省録』と呼ばれる手記であり、その手記から新約聖書が書かれた時代の思想、すなわち「ストア哲学」の特徴を垣間見ることができる。

その『自省録』は全12巻から成るが、その第2巻3節に「すべてはかしこから流れ出る」とある。この「かしこ」が「神」であり、彼は、全ては神から始まるとしたのである。つまり、神は自分自身の中から「宇宙」を造り、その後「宇宙」は因果律によって変化し続けているということである。

そこで彼は、人間はその「宇宙」の一部であるとした――「全宇宙――君はその宇宙の一部なのだ」(『自省録』第2巻3節、岩波文庫第9刷25ページ)――。このことから、「ストア哲学」も「古代ギリシャ哲学」に倣い、神を「ある(存在)」とし、その神が宇宙を支配する自然を造られたので、自然を支配する原理を「ロゴス」としていたことが分かる。

さらにマルクス・アウレリウスは、神は「叡智」なので、人間の中に「叡智」が流れ込んでいるとした――「叡智は神であり、神から流れ出たものである」(『自省録』第12巻26節)――。その流れた先を「指導理性」とした――「神はただその叡智のみによって、彼の中からこれらの指導理性の中へ流れ込んだ」(『自省録』第12巻2節)――。

この「指導理性」は「ストア哲学」の専門用語で、いわゆる「魂」を指す。このことから、「ストア哲学」では、人間を「肉体」と「息」と「叡智」(魂)から成るとしていたことが分かる。ただし、ここでいう「息」とは「霊」のことであり、「精神」を指す。つまり、人とは「精神」(息)であり、それは神からの「叡智」(魂)と、宇宙からの「肉体」から成るということである。

君は三つのものから成っている。すなわち肉体、息(精神)、叡智(魂)である。このうち最初の二つは、君がその面倒を見てやらなくてはならないというかぎりにおいて君のものである。(『自省録』第12巻3節、岩波文庫第9刷230ページ、括弧は筆者が補足)

ここで彼は、「肉体」と「精神」(息)は、自分で面倒を見なければならないが、「叡智」である「魂」は神からのものなので、誰も面倒を見る必要はないとした。そうすることで、真実に「魂」と「精神」とを区別し、思考する「精神」が人であって、思考できるのは神からの「魂」があるおかげとしたのである。それはつまり、「魂」は神の光であり、それはまるで太陽と同じなので、「魂」には触れることも近づくことも、その向きを変えたり、これを動かしたりすることもできないということである。そのことが、別の箇所では次のように述べられている。

物事自体は我々の魂にいささかも直接に触れることはない。また魂へ近づくこともできなければ、その向きを変えたりこれを動かしたりすることもできない。ただ魂のみが自分自身の向きを変え、身を動かし、なんなりと自分にふさわしく思われる判断に従って、外側から起ってくる物事を自分のために処理するのである。(『自省録』第5巻19節、岩波文庫第9刷84ページ)

このように、マルクス・アウレリウスの人間理解は、人とは「精神」であり、それは「魂」と「体」によって機能する、というものであった。その「魂」は、神と同じ「ある(存在)」であり、常に変わらないものであり、それによって人は動かされているとした。これはアリストテレスが行き着いた答えと同じであり、それをさらに単純化している。

こうして築かれた「存在論」の上に、「人間とは何か」「どのような仕組みで認識が可能なのか」といった問いを整理したのがカントであり、彼によって哲学は新たな時代を迎えることになる。それについては後半で述べるとし、次は、ここまでの話を聖書はどのように教えているのかを見てみたい。それが、第2章である。

第2章「聖書」

1. 聖書が教える「神」

哲学の始まりは、この宇宙の「始まり」の探求であった。そこで分かったことは、「始まり」は、変化などしない「ある(存在)」であった。彼らは、それを「神」とした。

しかし、彼らがその答えに行き着くよりもはるか昔から、聖書は、神は「ある(存在)」というものであることを教えていた。

わたしは、「わたしはある」という者である。(出エジプト3:14)

「わたしはある」と訳されているのは、ヘブライ語の「エフイェ」(אֶהְיֶה)である。それをギリシャ語に訳した七十人訳聖書は、「エゴー、エイミ」(ἐγώ εἰμι)と訳した。これにより、「エゴー、エイミ」は神である「ある(存在)」を言い表す定型句となった。それ故、神であったイエスもご自分のことをこう言われたのである。

まことに、まことに、あなたがたに言います。アブラハムが生まれる前から、「わたしはある(エゴー、エイミ)」なのです。(ヨハネ8:58、新改訳2017)

こうして、哲学で築かれた神の概念、「ある(存在)」は、ようやく聖書が教えていた神の概念にたどり着いた。そこで、それを共通の地盤とする宣教が開始されたのである。そして、哲学で築かれた神の概念には「ロゴス」もあった。それは、神の創造の力と見なされていた。

2. 聖書が教える「ロゴス」

当初、宇宙が秩序を保ちながら変化し続けることを観察し、その背後に働く調和や規則性が「ロゴス」であった。その後、プラトンは、神の属性となる「魂」に書き込まれた「言葉」を「ロゴス」とし、神の生命を持った「言葉」の「影」とした。

人の魂の中に知識とともに書きこまれる言葉(ロゴス)、(中略)生命をもち、魂をもった言葉(ロゴス)――(中略)――、書かれた言葉(ロゴス)は、これの影である。(『パイドロス』「プラトン全集5」岩波書店258ページ)

プラトンによると、「ロゴス」は神からの「光」であって、人を神に導くものである。その後の「ストア哲学」では、神の創造の力と結び付けられ、人は「ロゴス」によって造られているとした。そこで新約聖書は、その「ロゴス」が「イエス・キリスト」であるとし、全てはこの方によって造られたことを証しした。

初めに、ことば(ロゴス)があった。ことば(ロゴス)は神とともにあった。ことば(ロゴス)は神であった。この方は、初めに神とともにおられた。すべてのものは、この方によって造られた。(ヨハネ1:1〜3)

この「ロゴス」は神からの「光」なので、上記の続きに、「この方にいのちがあった。このいのちは人の光であった」(ヨハネ1:4)とある。また、「ロゴス」の納められている場所が「魂」なので、人は「魂」と「体」から成ることをイエスは示唆された――「体は殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな」(マタイ10:28、新共同訳)――。

さらには、「魂」と「体」によって人である「精神」は機能するので、新約聖書はその「精神」を「霊」と呼ぶことで、「魂」と「精神」とを区別した――「あなたがたの霊も魂も体も」(1テサロニケ5:23、新共同訳)――。ここに哲学が行き着いた「人の造り」と、新約聖書が教える「人の造り」とが重なったのである。

このように、新約聖書も神の働きを言い表すのに「ロゴス」を用いた。神からの「光」を「ロゴス」とし、その「ロゴス」を「イエス・キリスト」としたのである。ここで重要なのは、その「ロゴス」の納められている場所が「魂」であり、その「魂」が人の土台なので、「イエス・キリスト」が人の土台であるということである――「その土台とはイエス・キリストです」(1コリント3:11)――。その土台のおかげで、誰であれ「神の子」の声を聞くことができるので、その声に応答すれば生きる者になれるというのが、イエス・キリストの教えであった。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです。(ヨハネ5:25)

まことに聖書も、「魂」と「精神」を分けているのである。

3.「魂」と「精神」

聖書は、「魂」と「精神」を区別し、「魂」は神の「いのち」であり、「精神」が人であるとする。しかし、旧約聖書では、「魂」を言い表すのに使われた主たる言葉は「ネフェシュ」[נֶפֶשׁ]であり、それはほとんど「精神」と区別なく使われていた。というより、「精神」だけを言い表す言葉が、そもそも人間の側にはなかったので、「魂」を言い表す「ネフェシュ」が「精神」を言い表すのにも使われていた。例えば、次のように。

心を尽くし、精神(ネフェシュ)を尽くし、力を尽くして、あなたの神、【主】を愛しなさい。(申命記6:5)

これは新改訳聖書第三版の訳で、「ネフェシュ」が「精神」として訳されている。しかし、新共同訳は「魂」という意味に訳している。

あなたは心を尽くし、魂(ネフェシュ)を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。(申命記6:5、新共同訳)

さらに言えば、新改訳2017は「いのち」と訳している。ならば、どの訳が適切かと言えば、それは「精神」である。この箇所は、人が神を愛することを説明しているので、そして、人とは「精神」なので、「精神」と訳すのが適切である。いずれにせよ、「魂」を言い表す「ネフェシュ」は「精神」という意味にも使われていたので、このように、どちらにも訳されてしまう。

また、ヘブライ語で書かれた旧約聖書をギリシャ語に翻訳したのが、イエスの時代に使われていた七十人訳聖書であるが、そこでは「ネフェシュ」を「プシュケー」[ψυχή]と訳している。そのため、新約聖書でも「プシュケー」は、人である「精神」と、神の「いのち」である「魂」との区別がなされないまま使われた。

例えば、次の御言葉は明らかに「プシュケー」を、人である「精神」を指す言葉として使っている。「人(プシュケー)はみな、上に立つ権威に従うべきです」(ローマ13:1)。ところが、人を支える「魂」を言い表すのにも「プシュケー」が使われている――「魂(プシュケー)に戦いを挑む肉の欲を避けなさい」(1ペテロ2:11、新共同訳)――。

しかし、これらは「精神」と「魂」を「ネフェシュ」で言い表してきた旧約時代の習慣を踏襲しているだけで、新約聖書での実際の事情は異なる。そこでは、旧約聖書で使われたヘブライ語よりもはるかに豊かな言葉を持つギリシャ語が使われたので、しかも当時は「ストア哲学」によって、「精神」と「魂」とは明確に区別されていたので、新約聖書も区別したのである。

そこで、「精神」を言い表すのに、「プシュケー」の他に「プネウーマ」[πνεῦμα]、すなわち「霊」という言葉が使われた。例えば、「彼らは、私の心(プネウーマ)をも、あなたがたの心(プネウーマ)をも安心させてくれました」(1コリント16:18)のように。

このようにして、新約聖書では「精神」と「魂」とが明確に区別された。そのことを端的に示しているのが、例えば次の御言葉である。

わたしの魂(プシュケー)は主をあがめ、わたしの霊(プネウーマ)は救い主である神を喜びたたえます。(ルカ1:46、47、新共同訳)

この御言葉は、「魂」は神の「いのち」に起因するので、魂は主をあがめ、とある。わたしの「精神」(霊)は、その「魂」に動かされているので、霊は救い主である神を喜ぶ、とある。このことが分かれば、聖書が教えている「人の造り」も正確に知ることができる。

4. 聖書が教える「人の造り」

聖書は、「人の造り」を次のように教えている。

神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった。(創世記2:7)

「神である【主】は土地のちりで人を形造り」とは、神は最初に、この地上の物で人の「体」を造られたということである。

続きの「その鼻にいのちの息を吹き込まれた」とは、造った「体」に、いのちの息を吹き込まれたということである。ここで「いのち」と訳されているのは、ヘブライ語の「ハイイーム」[חַיִּים]で、複数形である。このことから、これは三位一体の神の「いのち」を言い表していることが分かる。そして、ここで「息」と訳されているのは、ヘブライ語の「ネシャーマー」[נְשָׁמָה]で、それは「霊」「魂」とも訳せる。

従って、「いのちの息」とは、神の「いのち」から成る「魂」を言い表している。神は先に造った「体」に、ご自分の「いのち」の部分を、人を動かす「魂」として吹き込まれたということである。

さて、最後の「そこで人は生きものとなった」とは、「魂」は神の「いのち」の部分なので「神の思い」を発信し、「体」はそれに動かされて情報を収集し、その情報と「神の思い」とを「魂」が結び付けようとして、そこに認識が起き、思考する「精神」(人)が機能するようになったことを言い表している。この理解は、先に見た哲学の「存在論」における人間理解と全く同じである。

そうなると、この創世記が書かれた時代の方がはるかに古いので、プラトンやアリストテレスは、何らかの形で創世記の記事を知り、それに刺激を受けてアイデアが浮かんだ可能性がある。実際、イエスの時代の哲学者であり神学者であったフィロンは、彼らは創世記の教えの影響を受けたと考えた(『世界の創造』)。ただし、これはフィロンの解釈であり、事実かどうかは分からない。しかし、プラトンやアリストテレスの「人の造り」の理解が、モーセによって記された創世記の「人の造り」と構造的に一致している以上、フィロンの見解にも一定の根拠がある。

このように、聖書が教える「人の造り」は、哲学が探求してきた「人の造り」と一致するのである。そして、人間の存在に関するこうした根本的な考察を、哲学では「存在論」と呼ぶ。それでは、前半の総括をしよう。

前半の総括

第1章では、哲学の「存在論」について述べ、第2章では、聖書の「存在論」を見てきた。そして、両者は一致することを確認した。とはいえ、哲学については古代西洋哲学を見ただけで、近代哲学には触れていない。しかし、古代西洋哲学で基礎づけられた「存在論」が、その後の哲学の基礎となるので、肝心なことは知り得た。それは次の通りであった。

人とは思考する「精神」であり、「精神」が思考できるのは、神の「いのち」の部分である「魂」が変わらない「神の思い」を発信し、そこに「体」が情報を持ち込むからである。そして、「魂」は自ら発信する「神の思い」と、「体」からの情報をひも付けようとするので、そこに思考が起きる。プラトンはこれを、「魂」は知っていることを思い出すとし、「知ることは思い出すこと」とする「想起説」を説いた。

つまり、人とは「魂」ではなく、「体」でもなく、それは「魂」と「体」によって機能する「精神」なのである。すなわち、人を支え動かしているのが「魂」であり、それは神の「いのち」が吹き込まれたものだということである。そうである以上、私たちは神の中で生き、動き、また存在していることになる。これが、哲学がたどり着いた人間の基本原理であり、それは聖書の教えと一致する。

私たちは、神の中に生き、動き、また存在しているのです。(使徒17:28)

このように、神が人を支え動かしている――「昔からずっと、彼らを背負い、抱いて来られた」(イザヤ63:9)――。例えるなら、神がぶどうの木で、人はその枝である――「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です」(ヨハネ15:5)――。従って、人が存在する根拠は「神」である。こうした人間理解は後に「存在論」と呼ばれ、近代哲学をけん引する基礎となった。

では、後半の話に移りたい。後半では、この「存在論」から人間の問題をあぶり出し、その答えを聖書に求めていく。最終回は、「苦しみ」と「苦しみ」の解決のコラムの裏話ということで話を進めているが、本コラムは、この「存在論」を基盤に、人間の「苦しみ」の原因をあぶり出し、「苦しみ」の解決の答えを聖書に求めるという手法で書いたのである。

◇