本文での聖書の引用は新改訳聖書第三版を使用し、そうでない場合は、その都度聖書訳名を表記する。ただし、聖書箇所の表記は、新改訳聖書第三版の表記を基に独自の「略語」を用いる。

前書き

前回のコラムは、どうしてキリスト者は「苦しみ」を覚えるようになったのか、その経緯を丁寧に見てきた。それは、キリスト者になったことで、すなわち「永遠のいのち」を持ったことで始まった。「永遠のいのち」を持ったことで、滅び行く「この世」が敵となり、それを境に始まった。

言い換えれば、キリスト者の「苦しみ」は、「神の愛」がキリスト者を「神の国」に引き寄せるので、「この世」の安心を手放さなくてはならなくなり、それができないことから始まった。「神の愛」はキリスト者を絶対に「神の国」にまで引き寄せるので、キリスト者はその「苦しみ」から逃れられない。

つまり、キリスト者は「苦しみ」を経て、「神の国」に入るということである――「私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なければならない」(使徒14:22)――。前回はそうしたことを述べた。さて、今回のコラムは、その「神の国」は神の栄光の「光」なので、「苦しみ」は「光」へ向かっているということについて述べたい。

「苦しみ」から「光」へ

「苦しみ」は、人を引き寄せる「神の愛」によって生じ、それは「光」へ向かっている。その様子を2つの章に分けて探求する。第1章は「苦しみ」であり、避けられない「苦しみ」の様子を探求する。第2章は「光」であり、「光」の中身を探求する。

第1章「苦しみ」

キリストは、姿こそ人間であったが、神であられた。国籍は「神の国」であり、「永遠性」に属する方であった。今日のキリスト者も「永遠性」に属する者なので――「信じる者は永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47、新改訳2017)――、状況はキリストと同じである。従って、キリストが歩まれた道は、そのままキリスト者が歩む道である。そこで、キリストが歩まれた道を見ていくと、避けられない「苦しみ」を知ることができる。

1. キリストが歩まれた道

キリストは自分が「永遠性」に属することを知っておられたので、「有限性」に属する世の「評判」や「富」を求めることはなかった。「この世」の保証には無関心であった。そんなものは消えてなくなるからである。つまりキリストは、消えることのない「真理」へと向かう道を歩み、その「真理」を証しされたのである――「わたしは、真理のあかしをするために生まれ、このことのために世に来たのです」(ヨハネ18:37)――。

「真理」とは、変わることのないものを意味し、それを「永遠性」という。だが、「この世」は変わりゆく世界なので、その中で変わらない「真理」に向かい、「真理」を証しすることは、「この世」と摩擦を生じさせることになる。それは、「この世」からは憎まれるということである。実際、キリストは「真理」を証しすればするだけ「この世」から憎まれ、その教えはつまずきとなり、ついには殺されてしまった。

このように、キリストが歩まれた道は、「苦しみ」へと向かう道であり、「この世」に憎まれ、最後は殺されてしまう道であった。しかし、それは当然である。なぜなら、キリストは「永遠のいのち」なので――「この方こそ、まことの神、永遠のいのちです」(1ヨハネ5:20)――、滅び行く「この世」とは一緒になれないからである。火と水が一緒になれないのと同じである。そのため「この世」からは憎まれ、最後は殺され、「この世」と決別する他なかった。これと同じ「苦しみ」を、キリスト者は味わうのである。それを一言でいえば、「この世」からは憎まれる、ということである。

2.「この世」からは憎まれる

キリスト者は、姿こそ周りと変わらない人間ではあるが、既に神にとらえられた者であり、「死」から「いのち」に移されている――「死からいのちに移っているのです」(ヨハネ5:24)――。従って、キリストと同じように、キリスト者も「この世」の者ではないので、「この世」からは憎まれてしまう。これが、キリスト者となったことで賜った「苦しみ」である。

この状態を例えるなら、キリスト者は、神の御手によって「真理」というレールの上に乗せられ、そのレールの上を神に向かって引き寄せられている状態ということである。そのため、キリストが歩まれたと同じように「真理」に従って生きる道を進むしかない。もう「真理」となる「永遠のいのち」が与えられたので――「永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47、新改訳2017)――、そうするしかないのである。キリストのように「真理」を証ししなくても、「真理」の道から逃れることはできない。

言い換えれば、「永遠のいのち」が与えられたので、もう誰も神から私たちを引き離せなくなったということである。「わたしは彼らに永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びることがなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去るようなことはありません」(ヨハネ10:28)。そのため、キリストが受けたと同じ「苦しみ」を背負うことになる。それは「この世」から憎まれるという「苦しみ」である。「この世」は「真理」に逆らう「闇」なので、憎まれてしまう。それでキリストは、次のように言われたのであった。

わたしが来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。わたしは、平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。(マタイ10:34)

「真理」に逆らう「闇」は、神と分離した状態であり、それを「死」という。その「死」を持ち込んだのが悪魔である――「死をつかさどる者、つまり悪魔を」(ヘブル2:14、新共同訳)――。そして、「この世」は「死」が支配する世界であり、まさしく神に逆らう「闇」である。そこでは、人がおとなしく神と分離したままであれば歓迎されるが、神との関係が回復すれば憎まれてしまう。キリスト者は、神との関係が回復した者なので、「闇」の「この世」からは憎まれてしまうということである。

このように、キリスト者は「永遠のいのち」を持つので、キリストが歩かれたと同じ道を歩くことになる。そのため、「この世」からは憎まれる。ところが、キリスト者は憎まれることを恐れ、「この世」から良く思われようとする。しかし、憎まれることを恐れても、もはや意味がない。

3. 憎まれることを恐れても意味がない

キリスト者は「この世」から憎まれるのを恐れ、「この世」と調子を合わせようとする。それによって少しでも良く思われ、「この世」から愛されようとする。だが、神の救いの御手につかまり、「死」から「いのち」に移された時点で、既に「この世」に対しては死んだ者であって、もはや「この世」に属さず、「この世」からは憎まれる者である。そのことを、キリストは次のように語っておられる。

わたしは彼らにあなたのみことばを与えました。しかし、世は彼らを憎みました。わたしがこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。(ヨハネ17:14)

キリスト者は「永遠のいのち」を賜った時点から、「この世のものでない」となった。そのため、「この世」からは憎まれる者となった。しかし、一体どれだけのキリスト者が、その事実を知っているだろう。ほとんどのキリスト者は知らない。なぜなら、「この世」の安心に身を寄せるので、その事実がふさがれているからである。だが、もう憎まれているので、「この世」の安心に身を寄せても無駄である。

このように、キリスト者は「永遠のいのち」を持ったことで、「この世」の者ではなくなり、もう「この世」からは憎まれる者になっている。それ故、憎まれることを恐れても、もはや意味がない。憎まれるのを恐れ、周りから良く思われようとする努力は無駄である。ところが、キリスト者は「この世」から愛される努力をしてしまう。これこそが、キリスト者が最も注意すべき罪である。

こうして、キリスト者は罪によって神の「光」から遠ざかる。そうなれば、いくら「この世」の安心に身を寄せても、「いのち」の源である神との交わりが感じられなくなるので、深い「苦しみ」に襲われる。それは、「永遠のいのち」が与えられて「光」を知ったのに、「光」を失ったと感じる「苦しみ」であり、キリストが十字架上で発せられた、神との断絶の叫びの「苦しみ」に通じている――「わが神、わが神。どうしてわたしをお見捨てになったのですか」(マタイ27:46)――。この神との断絶の叫びは、キリストの場合は「全き愛」から発せられたが、人の場合は罪を犯すことによって発せられるのである。これでは、何をしても「苦しみ」である。

4. 何をしても「苦しみ」である

キリストが歩まれた道を見てきて分かったことは、キリスト者は何をしても「苦しみ」であるということである。キリストのように「真理」に従って生きれば、「この世」からは憎まれるという「苦しみ」に遭い、ならばと「真理」に逆らい、「この世」と調子を合わせても、既に「永遠のいのち」の「光」を持っているので、それはそれで「苦しみ」に襲われる。そうなると、もうキリスト者には「苦しみ」を回避できるすべがない。

しかし、回避できない「苦しみ」を通して、どうにもならない「闇」の中にいる自分を知ることになる。それは、人を滅びに導く「死」の世界であり、人の力ではどうにもならない。どうにもならないことと、回避できない「苦しみ」が重なり、「闇」の中にいた自分を知ることになる。そういう意味では、「苦しみ」は「闇」を照らす「光」である。

ならば、人生は「闇」を知って終わるのだろうか。「苦しみ」の先は「闇」なのだろうか。いや、その先がある。「闇」を滅ぼす神の「光」がある。キリストはそのことも示してくださったので、今度はそれを見ていきたい。それが第2章「光」であり、ここでの主題になる。

第2章「光」

「苦しみ」は、「闇」の中にいる自分と出会わせる。しかし、それが「苦しみ」の終着駅ではない。キリストが歩まれた「苦しみ」の道は、その先も明らかにされたからである。それは「闇」に打ち勝つ「光」である。

1.「闇」に打ち勝つ「光」

「この世」は、いかにすれば自分を「高く」できるかを競う。というのも、「この世」では、人の価値は比較で決まるからである。自分の「うわべ」が周りよりも「高く」なることで価値ある者とされ、そこに人は幸せを覚える。それで、「この世」では自分を「高く」することを競う。

しかし、「高く」しても、必ず自分よりも「高い」者が現れるので、自分の価値は定まることなく変化し続ける。それでも、自分を「高く」することに幸せがあるというのは、変化し続ける「この世」が生み出した「偽りの情報」でしかない。なぜなら、変化しない「真理」では、人の価値は固定であり、それは「見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)とするからである。

そこで、キリストは「偽りの情報」と戦われた。自分を「高く」することに自分の価値を見いださせる「偽りの情報」と戦い、徹底してご自分を「低く」された。その結果、「この世」では罪人として扱われ――「彼は罪人たちの中に数えられた」(ルカ22:37)――、最後は十字架で殺されてしまった。それは「この世」からは憎まれる「苦しみ」の道であった。

ところが、殺されるという「苦しみ」の先には、神の「栄光」が待っていた。何と、殺されたはずのキリストはよみがえり、天に引き上げられ、神の右の座に着座されたのである――「キリストは、罪のために一つの永遠のいけにえをささげて後、神の右の座に着き」(ヘブル10:12)――。それはまさしく「だれでも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるから」(ルカ18:14)であった。

このように、「苦しみ」には先がある。キリストは「苦しみ」を通して、神に属する者を死に追いやる「闇」に、すなわち人の力ではどうにもならない「死」と出会ったが、それは終着駅ではなかった。その先には、「闇」に打ち勝つ「光」があった。キリストは、「死」という「闇」を通過し、よみがえられたのである。そのことで、キリスト者には「闇」に打ち勝つ「光」があることを身をもって示してくださった。しかし、キリストの弟子たちは、よみがえりの「光」が信じられなかったので、キリストは次のように言われた。

キリストは、必ず、そのような苦しみを受けて、それから、彼の栄光に入るはずではなかったのですか。(ルカ24:26)

ここでキリストは、「苦しみ」の先に、「闇」に打ち勝つ「光」(栄光)が輝くことを言われたのである。ならば、その「苦しみ」は何なのだろう。キリストの場合は、「この世」から憎まれることであった。しかし、キリスト者の場合は、「この世」の安心を手放さなければならないことが「苦しみ」である。

この2つの「苦しみ」は、見た目は違っていても、どちらも「神の愛」に引き寄せられることで生じるので、そこで生じる「苦しみ」が、「この世」の安心の覆いを一枚ずつ剥がしてくれる。すると「苦しみ」の先に、神の栄光の「光」が輝くということである。ならば、神の栄光の「光」とは、何なのだろう。

2.「光」とは何?

「光」は、神である――「この方にいのちがあった。このいのちは人の光であった」(ヨハネ1:4)――。その神が人となって来られたのが、キリストであった。キリストご自身が「光」であり、私たちに現された「永遠のいのち」であった――「私たちに現された永遠のいのちです」(1ヨハネ1:2)――。

その「永遠のいのち」を、神が人になった際、「この世」の有限性が覆い隠した。ところが、「この世」から憎まれる度に、すなわち「この世」での「患難」に遭う度に、その覆いが一枚ずつ剥がされていった。そして「この世」の覆いが完全に剥ぎ取られる「患難」が来た。それが十字架の死であり、その死によって有限性の覆いがなくなった。すると、「永遠のいのち」の「光」が完全に輝き、キリストは復活されたのである。

このように、神の栄光としての「光」は、「永遠のいのち」である。キリストは「永遠のいのち」であったが――「イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、まことの神、永遠のいのちです」(1ヨハネ5:20)――、それを「この世」の有限性が覆い隠していた。ところが、「患難」によって覆いが剥がされたので、「永遠のいのち」が輝いたのである。それが復活であった。

キリスト者は、この「永遠のいのち」であるキリストを着たので――「キリストをその身に着たのです」(ガラテヤ3:27)――、もう「永遠のいのち」の「光」を持っている――「いのちの光を持つ」(ヨハネ8:12)――。だが、その事実を、「この世」の安心が覆い隠していたということである。

しかし、キリストが示してくださったのは、「この世」から憎まれる「患難」(苦しみ)が、その覆いを丁寧に剥ぎ取り、「光」の中にいる自分に気付かせてくれるということであった。そうであれば、「患難」は喜びである。それで聖書は「患難さえも喜んでいます」(ローマ5:3)と語る。

3.「患難」は喜び

キリスト者は神の栄光の「光」、「永遠のいのち」を持っているので、そのことに気付かせてくれる「患難」は喜びのはずである。だが主の弟子たちは、人から憎まれる「患難」を喜びとは思わず、むしろそれを避け、ついにはキリストを裏切ってしまった。そんな弟子たちも「患難」を喜ぶようになっていく。それは、次のような出来事からであった。

キリストを裏切った弟子たちには、「真理」を証しする力がなかった。しかしながら、キリストの復活を目の当たりにし、さらにペンテコステの日に聖霊のバプテスマを受けると、キリストのよみがえりを大胆に証しできるようになった。キリストと同じように、「真理」を証しする道を進めるようになった。すると、弟子たちも「この世」からは大いに憎まれ、鞭打たれ、はずかしめられるという「患難」に遭った。ところが何と、弟子たちは、自分たちの「患難」を喜んだのである。

そこで、使徒たちは、御名のためにはずかしめられるに値する者とされたことを喜びながら、議会から出て行った。(使徒5:41)

「患難」を喜んだのは、「患難」となった「苦しみ」が、「この世」の安心の覆いを剥ぎ取り、神に与えられていた「永遠のいのち」の「光」を輝かせてくれたからである。これを、「安息」に入るという――「信じた私たちは安息に入るのです」(ヘブル4:3)――。

この「光」の事実こそ、キリストが私たちに教えたかったことであり、それはキリストから講義を聴けば分かる話ではなかった。論理立てて説明され、納得させられるような話ではなかった。この「光」は、キリストが歩まれたと同じ、「苦しみ」に向かう「真理」の道を歩むことで「患難」に出会うとき、心で見いだされるものだからである。

それでキリストは、弟子になりたいという者に講義するのではなく、彼らを遣わし、「真理」の福音を証しすることを命じられた――「彼らを遣わして福音を宣べさせ」(マルコ3:14)――。そうすれば、「この世」の安心を捨てられない自分に苦しむか、周りから迫害されて苦しむかのどちらかになり、その「苦しみ」が神に助けを乞う信仰を生起させ、「この世」の覆いを剥ぎ取り、「永遠のいのち」の「光」を輝かせるからである。

このように、キリスト者にとって「患難」は喜びである。「患難」となる「苦しみ」はキリスト者が神の要求に応えようとして生じるので、それは「神の愛」が心に触れているからである。その「苦しみ」は「神の愛」に根ざしているので、「苦しみ」の先に「光」が輝く。つまり、「光」は神の要求に応えようとすることで、すなわち「真理」に生きることで見いだせるようになる。

4.「光」は「真理」に生きることで見いだせる

「光」は、「苦しみ」の先に現れる。その「苦しみ」は「真理」に生きることで、すなわちキリストに倣う者になることで出会える。そこでパウロは、「私がキリストに倣う者であるように、あなたがたも私に倣う者でありなさい」(1コリント11:1、新改訳2017)と言った。これは、キリストに倣う者になれということであり、「真理」に従って生きなさいということである。

というより、キリスト者は神にとらえられた者なので、キリストと同じ道を歩んでいる。その道を、キリストに倣い「真理」に従うことで苦しむのか、「真理」に背きながら苦しむのか、そのどちらしかない。どちらであっても「苦しみ」なので、その「苦しみ」が「この世」の覆いを剥ぎ取り、そこに「光」が差し込むようになる。ただ、「真理」に従って苦しむ方が早く「光」が差し込むだけで、結果は同じである。なぜなら、どちらもキリストと同じ、「この世」に死んでいく道を歩むからである。そして、最後は「この世」に死に、復活することになるからである。

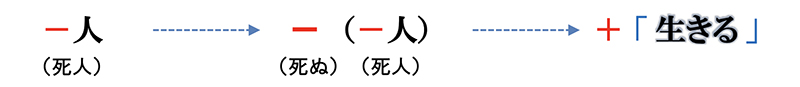

このように、キリスト者は「永遠のいのち」が与えられ、「真理」のレールに乗せられたので、そのレールの上を進むしかない。そのせいで「苦しみ」に遭うが、その先には「光」が待っている。つまり、「光」は「真理」に生きることで見いだせる。その「真理」は「この世」と対峙(たいじ)するので、「真理」は「この世」に対する「否定」である。この「否定」の先に、「光」という「肯定」が待っている。どうしてそうなるのか――それを、数式で説明してみたい。

5.「否定」の先には「肯定」が待っている

悪魔の仕業により、人の中に「死」が入り込んだ。それ以来、この世界は、人が生き続けることを許可しない「死の世界」となり、人は実質、死んだ者となった――「アダムにあってすべての人が死んでいるように」(1コリント15:22)――。人は、見た目には生きていても、その体は必ず滅びるので、実体は死んだ者である――「あなたがたは自分の罪過と罪との中に死んでいた者」(エペソ2:1)――。

そのような「死人」にとっての唯一の希望は、生き続けることを許可しない「死の世界」との「完全な決別」しかない。それは、「死の世界」に対して「死ぬ」ことである。「死の世界」に「死ぬ」ことができれば、それは「死の世界」との「完全な決別」になるので、それはそのまま「いのちの世界」に移ることを意味する。これこそが、「死人」にとっての唯一の希望である。これを、数式にすると次のようになる。

この「死の世界」では、人は何をしようと必ず滅びるので、「マイナス」が人に付いている。しかし、その「マイナス」に対し、新たな「マイナス」となる「死ぬ」が付けばどうなるだろう。これまでの「マイナス」は「プラス」になる。すなわち、「死人」という「マイナス」に、「死ぬ」という「マイナス」が付けば「生きる」になるのである。そのため、「死人」にとっての唯一の希望は、「死ぬ」ことだけとなる。

すると、人は自ら命を絶つこともできるので、そうすれば生きる者になれるのかと思うかもしれないが、その場合の死は、単に体が土に帰るだけである――「土に帰る」(創世記3:19)――。「死の世界」で消滅したというだけで、「死の世界」からは一歩も出ていない。

そこで、キリストは私たちに、この「死の世界」に対し、真実に「死ぬ」ことができる希望を示された。それが十字架である。キリストは十字架で、この「死の世界」に対しては「完全な決別」ができることを、本当の意味で「死ぬ」ことができることを、自らがよみがえることによって示されたのである。そうである以上、キリストを信じるバプテスマを受けた私たちは、キリストと共に十字架につけられるという、「死にあずかる」バプテスマを受けたということになる。

それとも、あなたがたは知らないのですか。キリスト・イエスにつくバプテスマを受けた私たちはみな、その死にあずかるバプテスマを受けたのではありませんか。(ローマ6:3)

「死にあずかる」バプテスマとは、「死」の中に浸されるという意味であり、「死の世界」に対して「死ぬ」ことを意味する。キリストの十字架は、まさにそれであった。だからこそ、十字架の死という極限の「苦しみ」(マイナス)の先には、よみがえるという神の「栄光」(プラス)が待っていた。

このように、私たちは既に「死」という「マイナス」の世界にいるので、そこにさらに「死ぬ」という「マイナス」の「苦しみ」が加われば、「マイナス」の「マイナス」で「プラス」になるということである。神はそれを知るからこそ、「マイナス」の世界に暮らすキリスト者を、「マイナス」となる「苦しみ」に追い込み、「プラス」の「光」の中に導こうとされるのである。そして、その「光」の正体は「永遠のいのち」である。既に持っていた「永遠のいのち」が、「光」となって「苦しみ」の中で輝くのである。

6.「永遠のいのち」の「光」が輝く

キリストが歩まれた道は、「苦しみ」へと向かう道であった。「この世」に憎まれ、最後は殺されてしまう道である。それは、「この世」に十字架で「死ぬ」道であった。そのため、同じ道を歩くことを定められたキリスト者も、「この世」に「死ぬ」しかない。どんなに神に逆らい、罪を犯し続けようと、最後は「この世」に「死ぬ」しかない。どうあがいても、最後は、獲得した「見える安心」を手放すしかない。それは「苦しみ」でしかない。

しかし、キリストは十字架で「死ぬ」ことで、彼の「苦しみ」は頂点に達したが、何とよみがえられたのである。キリストは「永遠のいのち」だったので――「この方こそ、まことの神、永遠のいのちです」(1ヨハネ5:20)――、死の「苦しみ」が極みに達した3日目、その沈黙を突き破るように復活されたのであった。

まことに、「苦しみ」の先に「永遠のいのち」の「光」が輝く。それ故、キリスト者は「苦しみ」の中にあっても恐れる必要はない。なぜなら、キリスト者の中には、既に与えられている「永遠のいのち」があるからである。「永遠のいのち」は未来の報酬ではなく、今ここにある現実だからである――「信じる者は永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47、新改訳2017)――。

つまり、キリスト者は「永遠のいのち」という「光」を携えて歩いているので、「苦しみ」が深ければ深いほど、すなわち「闇」の中にいる自分に気付けば気付くほど、「光」が強く輝き始めるのである。それはちょうど、暗くなればなるだけ、夜空に輝く星が見えるようになるのと同じである。そのことを、キリストが明らかにされたのであった。

これの霊的な意味は、死を覚悟するほどの「苦しみ」に追い込まれれば、もはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼む者となるということである。「光」が輝くとは、まさしく神により頼む者となるということなのである。

ほんとうに、自分の心の中で死を覚悟しました。これは、もはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼む者となるためでした。(2コリント1:9)

このように、キリスト者は「苦しみ」から「苦しみ」へと向かい、それに伴い自分がいる「闇」の深さを知るようになる。しかし、「闇」が終着駅ではない。罪人のまま滅びるのではない。キリストの歩まれた道は、その先があることも明らかにしてくれたのであった。そこでは、持っていた「永遠のいのち」の「光」が輝くのである。それは、神により頼む「信仰」が芽生えるということである。ただ、持っている「光」に覆いがかかっていて、その「光」が今は見えていないので、神により頼む「信仰」が芽生えないだけである。

そこで、その覆いが「見える安心」なので、神はそれを剥ぎ取ろうとする。だがキリスト者はそれに抵抗し、「苦しみ」から「苦しみ」へと向かってしまう。しかし、「苦しみ」には耐えられないので、ここに神により頼む「信仰」が芽生えるのである。すると、「見える安心」は「信仰による安心」に変わっていく。これを、「永遠のいのち」の「光」が輝くという。

これを繰り返すことで神により頼む「信仰」は成長し、「見える安心」の覆いは少しずつ「信仰による安心」に変わっていく。それは、神の「栄光」を持っている自分を知るようになっていくということである。聖書はその様子を、次のようにつづっている。

わたしたちは皆、顔の覆いを除かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと、主と同じ姿に造りかえられていきます。これは主の霊の働きによることです。(2コリント3:18、新共同訳)

これは、キリスト者は「永遠のいのち」を持っていて、「神の国」に移された事実を知るようになっていくということである。この話を、「ダイヤ」に例えてみたい。

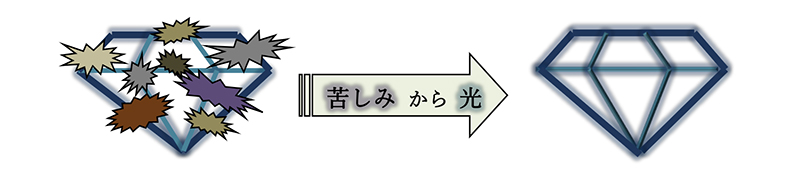

7.「ダイヤ」の例え

誰もが神に似せて造られ、「永遠のいのち」を持っていた。それは、輝く「ダイヤ」であった。ところが、「死」が入り込んだことで神との関係が断絶し、「ダイヤ」は輝きを失った。なぜなら、神がぶどうの木であれば、人はその枝なのでそうなった――「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です」(ヨハネ15:5)――。枝が木の幹から分離すれば生気を失い(輝きを失い)、しばらくは元気であっても朽ちてしまうのと同じである。

すると、人は輝きを失った「ダイヤ」を何かで覆い、少しでも輝いているように見せようとした。人から良く思われる「評判」や人がうらやむ「富」で「ダイヤ」を覆い隠し、あたかも輝いているように見せ、一時の安心を得ようとした。だが、そこには神との結び付きがなかったので「満たされない思い」があった。加えて、朽ちていくことへの恐怖があった。

すると、神は何としても人を助けようと、「私の手につかまりなさい!」と呼びかけて、その呼びかけに応答し、神が差し出した御手をつかんだ者たちを引き寄せてくださった。すると、その者たちは神との結び付きが回復し、持っていた彼らの「ダイヤ」は再び輝き始めた。これが、キリスト者である。

しかし、既に「ダイヤ」はさまざまな物で覆われていたので、キリスト者は自分の中で輝いている「ダイヤ」に気付かなかった。そこで神は「ダイヤ」の覆いを剥ぎ取ろうとした。ところが、キリスト者はそれに抵抗した。人から良く思われる「評判」や人がうらやむ「富」を、どうしても手放せなかったからである。ここに、キリスト者の「苦しみ」が始まった。

それでも神は確実に「ダイヤ」に付いた覆いの泥を洗い流してくださる。そのおかげで、キリスト者は自分の中で輝いていた「ダイヤ」に、すなわち「永遠のいのち」に気付けるようになっていく。これが、「苦しみ」から「光」である。

総括

見てきたように、キリスト者における「苦しみ」は「神の愛」による。それはまるで、愛する者への鞭のようである。「主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に、むちを加えられるからである」(ヘブル12:6)。その鞭は、「この世」の安心を手放し、神にだけ仕えよと要求する。この要求により「苦しみ」が生じる。だが、その「苦しみ」を通して、やがて平安な義の実を結ばせるようになる。

すべての懲らしめは、そのときは喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。(ヘブル12:11)

「平安な義の実を結ばせます」とは、キリスト者が持っている「永遠のいのち」の「光」に気付かせるということである。「苦しみ」によって神により頼む「信仰」が芽生え、成長し、「平安」が増し加わるということである。これが「光」である。

こうして、キリスト者にとっての「苦しみ」は「神の愛」に根差すので、「光」に導くコンパスとなる。というより、キリスト者は「永遠のいのち」を持っているので、どのような「苦しみ」も「死」には至らず、それは「光」に導くしかないのである。

私が神の御子の名を信じているあなたがたに対してこれらのことを書いたのは、あなたがたが永遠のいのちを持っていることを、あなたがたによくわからせるためです。(1ヨハネ5:13)

従って、キリスト者になった時点から、「苦しみ」の意味は変わってしまっていたのである。「苦しみ」に象徴される「患難」は、「死」に向かう絶望から、「光」に向かう喜びに変わってしまった。「患難」はキリスト者に忍耐を生じさせ、それが練られた品性を生み出し、練られた品性が希望の「光」に導くようになっていた。

そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。(ローマ5:3、4)

これが意味するのは、キリスト者は「患難」によって何度でも倒されるが決して滅びないということである。四方八方から苦しめられても、決して窮することがないということである。それは全て、イエスの「いのち」が、すなわち「永遠のいのち」が、私たちの身において輝くようになるためである。

私たちは、四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方にくれていますが、行きづまることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それは、イエスのいのちが私たちの身において明らかに示されるためです。(2コリント4:8〜10)

最後に触れておきたいのは、神は「見える安心」を物理的に廃棄することを求めているのではないということである。そのようなことをすれば、「この世」で生きることはできない。むしろ、生きるために必要な物を神は与えてくださる。

ならば、神が本当に求めているのは何なのか。それは、「見える安心」を「信仰による安心」に換えることである。「見える安心」を神が奪い取るというのは、物理的に奪い取るということではなく、見えるものへの信頼を奪い取り、神を信頼できるようにするということである。そのことは、神がアブラハムから、彼の見える安心であったイサクを奪い取ろうとした際、実際には奪い取らなかったことからも明らかである。ここに「苦しみ」の解決がある。この点については、次回のコラムでさらに掘り下げていきたい。

以上が、「苦しみ」から「光」への総括である。ここでは避けられない「苦しみ」の現実と、そこに差し込む「光」について探求してきた。ここで分かった結論は、「苦しみ」は「真理」である「神の愛」によって生じるので、「苦しみ」は「この世」を「否定」する「真理」の運動と連動し、「光」の扉を開く鍵になるということである。そのため、「苦しみ」となる「患難」は喜びになる。一見、信じがたい話のように思えるかもしれないが、聖書を深く読むなら、これが真実である。

※ 今回のコラムでは、キリスト者は「永遠のいのち」を持っていて、もう既に輝いているという話をした。そして「苦しみ」から「光」へは、輝いている自分に気付いていくことだという話をしたが、そのことを歌にしているので、よかったら聴いてみてほしい(歌はこちら:【ノアworship】イエス様の愛にふれられて)。

【付録】

コラムの中で、神が「見える安心」を奪い取る話をした。その「見える安心」に世の友がいるので、聖書は、「世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としている」(ヤコブ4:4)と教えている。これは安心を得るための友をつくるなということである。ところがイエスは「不正の富で、自分のために友をつくりなさい」(ルカ16:9)と言い、安心を得るための友をつくれとも教えている。

一見すると、矛盾しているように感じられるかもしれないが、これは同じことを言っている。そこで、「不正の富」で友をつくれとはどういう意味なのか、付録として載せておきたい。これも、奥の深い話である。

「不正の富」で友をつくれ

イエスは弟子たちに、世の子らの賢さを次のような例えで話された。

ある金持ちの管理人が、主人の財産を浪費しているという告発によって職を解かれることになった。その管理人は、力仕事も物乞いもできないと悩み、「将来への備え」をしようと思いついた。そこで、彼は主人の債務者たちを呼び、借金の証文を書き換えて減額した。油を100バテル借りていた者は50に、小麦を100コル借りていた者には80に書き換えさせた。そうすることで、職を失った後に彼らから助けが得られるような人脈を、平たく言えば、いざというときの安心の友をつくろうとした。

これが、イエスの例えの要約であるが、ここでイエスが言いたかったことは、不正の是非ではなく、この管理人が「将来への備え」をしたということである。それでイエスは、弟子たちにこう言われたのである。

そこで、わたしはあなたがたに言いますが、不正の富で、自分のために友をつくりなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなたがたを、永遠の住まいに迎えるのです。(ルカ16:9)

イエスは何と、「不正の富」で友をつくれと言われたのである。ならば、「不正の富」とは何なのだろう。それこそが、イエスの言葉の意味を解く鍵である。

「不正の富」とは何か

「不正の富」の「不正」とは、一体何のことだろう。イエスが言われた以上、ここでの「不正」は神から見て正しくないことである。ならば、何が神の目には正しくないことなのか。それは、神の働きを邪魔することである。その神の働きは、人を「死」から「いのち」に導く運動なので、「不正」とは、人を「死」に導く運動である。その運動の具現化が「時間」なので、「不正の富」とは、「死」に向かってカウントダウンする「時間」のことである。

その「時間」を、誰もが自由にしてよいと、主人から任されている。そのおかげで、「この世」では「時間」を使って、自分の可能性を追求できる。ある者は金持ちになる可能性を、ある者は自分が良く思われる可能性を、ある者は快楽をむさぼる可能性を追求できる。そうした追求で得たものが自分の「富」となるので、任された「時間」は「富」を生む。まさしく「不正の富」とは、主人から任された「時間」のことなのである。

ただし、「時間」を任せた主人は神ではない。神に逆らう悪魔である。悪魔が「死」に導く運動の「時間」を持ち込んだのである――「死をつかさどる者、つまり悪魔を」(ヘブル2:14、新共同訳)――。悪魔が、神に逆らう「死」の運動という「不正」を持ち込み、「死」に向かってカウントダウンする「時間」を各人に持たせ、それをどう使うかを任せている。それこそが、イエスの言われた「不正の富」である。

このように「不正の富」というのは、滅びに向かって動かしている「時間」である。それは神の「いのち」の運動に逆らい、「過去」「現在」「未来」と人を変化させながら、滅びにまで導く。これは、神の目には「不正」の何ものでもない。というのも、本来の「時間」は「現在」「現在」「現在」であって、人を「いのち」の中で、変わることなく暮らさせるものであったからである。ところが、悪魔の仕業で入り込んだ「死」は、本来の「時間」を、人を滅びに導く「時間」にしてしまったのである。

こうして、「時間」は人にとって最も貴重な資源となり、それが「富」と呼ばれるようになった。「時は金なり」という言葉があるように、「時間」は人にとっての「富」となった。それでイエスは、この「時間」を念頭に、「不正の富」と呼ばれたのである。つまり、残された「時間」を賢く使い、「友をつくれ!」ということである。では、その「友」とは誰なのだろうか。

友とは誰?

人は「友をつくれ!」と言われると、この世の人間を思い浮かべる。けれども、イエスが語られた「友」は複数であり、永遠の住まいに迎えることができる者たちである――「富がなくなったとき、彼らはあなたがたを、永遠の住まいに迎える」(ルカ16:9)――。ならば、死後に、永遠の住まいに導くことができる者たちとは誰なのか。誰が永遠の住まいとなる「神の国」に、人を導くことができるというのか。無論、それができるのは三位一体の神しかおられないので、「彼ら」とは「父」「子」「聖霊」を指す。

このように、イエスが言われた「友をつくれ!」の友とは、神を指すのである。この世界での「時間」を賢く使い、神の友と呼ばれる関係を築けということである。

神の友と呼ばれる関係を築け

聖書は、この世界での「時間」をうまく使った人の例として、アブラハムを挙げている。彼は、「神の言葉」には「小さい事」でも忠実に従い、この世界での「時間」を、第一に神との関係を築くことに使った。その結果、神の友と呼ばれるまでになったという――「彼は神の友と呼ばれたのです」(ヤコブ2:23)――。

このアブラハムの例からも分かるように、「不正の富」で自分のために友をつくるには、すなわち「神の友」と呼ばれるには、神が言われた「小さい事」に忠実である必要がある。故にイエスは、「不正の富」の具体的な使い方については次のように言われたのである。

小さい事に忠実な人は、大きい事にも忠実であり、小さい事に不忠実な人は、大きい事にも不忠実です。(ルカ16:10)

この世界での「時間」を賢く使い、神の友と呼ばれる関係を築くには、「小さい事」に忠実でなければならないということである。では、「小さい事」とは何か。それは礼拝を守り、献金をささげ、日々感謝して生きることである。これらの営みは、「見える安心」を手放し、「信仰による安心」を育てる歩みそのものである。

このように、「不正の富」で友をつくれというのは、不正の金銭で自分を擁護してくれる肉の友をつくれということではない。あるいは、自分を助けてくれるクリスチャンの友をつくれということでもない。そうではなく、自分が持っている「時間」(不正の富)を賢く使い、イエス・キリストから友と呼ばれる関係を築けということである。

それは、自分の「弱さ」を知り、イエス・キリストにより頼む関係である。自分を低くし、神によって高くされる関係である――「だれでも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされる」(ルカ18:14)――。そうした関係を、イエスは弟子たちとの間に築きたかったので、イエスはその関係を先取りし、「わたしはあなたがたを友と呼びました」(ヨハネ15:15)と言われたのである。これを、パウロは「建物の話」に重ねた。

「建物の話」

神の友と呼ばれる関係を築くというのは、神との関係はいつまでも残るのでいつまでも残るもののために大切な「時間」を使えということである。消えてなくなってしまうものに「時間」を使うな、ということである。そこでパウロは、このことを「建物の話」に重ねた。キリスト者の土台は「イエス・キリスト」なので、その上にはイエス・キリストを信頼する建物しか建てられないとしたのである。

というのは、だれも、すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。(1コリント3:11)

そして、据えられた土台と結び付いた建物が、神への信仰、希望、愛であり、いつまでも残るとした。そうである以上、自分に任されている「時間」をそのことに使うように結論づけた。

こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番すぐれているのは愛です。(1コリント13:13)

つまり、「時間」を使って築くべき建物とは、神との関係である。それだけが、永遠に残るからである。そうである以上、このことに「時間」を使うことこそ、「将来への備え」である。イエスは、そのことを言われたのである。これについては、第8回「建物の話」の中で詳しく述べている。

このように、「世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としている」(ヤコブ4:4)と、「不正の富で、自分のために友をつくりなさい」(ルカ16:9)は、全く矛盾しないのである。それどころか、同じことを教えている。イエスが言われた「不正の富」で友をつくれとは、自分に任された「時間」をうまく使い、神の友と呼ばれる関係を築きなさいということであり、それは安心を得るための世の友をつくるなということだからである。

そして、神の友と呼ばれる関係を築いていれば、肉体の死を迎えたとき、キリスト者は安心して永遠の住まいとなる「神の国」に、神への信仰、希望、愛という財産を持って行くことができる。これこそが、キリスト者における「将来への備え」であり、イエスが賢い管理人の例えで語られた「将来への備え」の意味である。

◇