本文での聖書の引用は新改訳聖書第三版を使用し、そうでない場合は、その都度聖書訳名を表記する。ただし、聖書箇所の表記は、新改訳聖書第三版の表記を基に独自の「略語」を用いる。

前書き

誰もが「苦しみ」を覚える。それはどうしてなのだろう。「苦しみ」を避けられないのは、なぜなのだろう。そもそも、「苦しみ」の正体は何なのだろうか。

それについては、すでに何度となく述べてはいる。例えば、第1回:「苦しみ」の原因の中で述べているが、今回はそれを別の角度から見ていく。

お詫び:当初は「律法」に仕える奴隷の話を書くつもりであったが、これまでの話をまとめる必要があると思い、「苦しみ」の正体の話に変更させてもらった。お許し願いたい。

では、「苦しみ」の正体の話は、神と人との関係の話から始まる。

神と人との関係

神は人を造る際、人をご自分に似せて造られた――「さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、われわれに似せて」(創世記1:26)――。神は三位一体の神なので、ここに「われわれ」とある。そして、神は人をご自分たちに似せるために、ご自分たちの「いのち」を人の「体」に吹き込まれた――「いのちの息を吹き込まれた」(創世記2:7)――。ここで「いのち」と訳されている単語は、三位一体の神のいのちを指しているので複数形である。

こうして、三位一体の神の「いのち」が人の土台となり、その土台は「魂」と呼ばれ、人は神に似た者となった。それは、神の部分になったということである――「あなたがたはキリストの体であり、また、一人一人はその部分です」(1コリント12:27、新共同訳)――。神がぶどうの木であれば、人はその枝として造られたということである――「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です」(ヨハネ15:5)――。

ここで大事なのは、人の土台は神だということである。例えるなら、神こそ、わが岩であり、わが救いであり、わがやぐらなのである――「神こそ、わが岩。わが救い。わがやぐら」(詩篇62:2)――。

このように、神と人との関係は「木と枝」であり、人は神と一対一で向き合っている。神は、ただ私と向き合ってくださる――「わたしたちが神におり、神がわたしたちにいますことを知る」(1ヨハネ4:13、口語訳)――。これが人の中心であり、その中心にある神との関係が、この見える世界に映し出されるのである。こうした人の姿を「単独者」といった(第7回:人は「単独者」である)。

では、この神と人との関係から、一体何が見えてくるだろう。それは、人の存在の本質は神によって定められているということである。これを、人は神に規定されているという。

神に規定されている

人は、神の部分として造られた。「神の枝」として造られた――「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です」(ヨハネ15:5)――。人は「神の枝」なので、神の本質が、そのまま人の存在の本質となった。その神の本質は、「変わることがない」である。「イエス・キリストは、昨日も今日も、とこしえに変わることがありません」(ヘブル13:8、新改訳2017)。変わることがないことを、「永遠性」という。

つまり、神の本質は「永遠性」である。それ故、神は「永遠性」の情報を、「神の枝」である人にも発信される。どう発信するかといえば、神はご自分の「いのち」を人の体に吹き込まれたが――「いのちの息を吹き込まれた」(創世記2:7)――、それは「魂」と呼ばれるものであったが、その「魂」から「永遠性」の情報が発信される。その情報により、人は「神の枝」となって神の中に生き、動き、存在するのである――「私たちは、神の中に生き、動き、また存在しているのです」(使徒17:28)――。

これを、人は神の「永遠性」によって規定されているという。それは、神と「一つ」となって生きる規定である。神と「一つ」なので、神のものは全部、持つことができる規定である。それでイエスは例えの中で、「父は彼に言った。『子よ。おまえはいつも私といっしょにいる。私のものは、全部おまえのものだ』」(ルカ15:31)と話された。平たくいえば、無条件で愛される者として規定されたということである。

それだけではない。人が暮らす世界も、神は「永遠性」によって規定された。そうしたことから、神はお造りになった全てのものを見て、「見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)と言われた。それは、神が造られた世界に、神の敵である「死」はなかったということである――「敵である死」(1コリント15:26)――。そして聖書は、非常に良かったという人の姿を、具体的には次のようにつづっている。

私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです。神は、私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。(エペソ2:10)

このように、神は良いお方なので、神に似せて造られた人も、良い行いをする「良き者」として造られた。それは、無条件で愛される者として規定されたということである。そのことが、神が言われた「見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)の中に込められている。そして、神は変わることのない方なので、この規定は人に何が起きても、変わることがない。そこで問いたい!

問いたい!

あなたは、自分のことを、「良き者」だと思っているか!

答えは、「No!」である。なぜなら、誰もが自分を良くしようと頑張っているからである。それは、自分を「良き者」だと思わず、「ダメな者」だと思っていることが前提になる。

もう一つ問いたい。あなたは、自分のことを、「無条件で愛される者」だと思っているか!

この答えも「No!」である。なぜなら、誰もが愛されたいという願望を持っているからである。それは、自分が「無条件で愛される者」だとは思っていないことが前提になる。

つまり、誰もが自分のことを、「良き者」だとも、「無条件で愛される者」だとも思ってはいないということである。

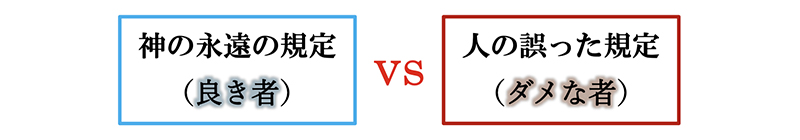

ということは、神がせっかく人を神に似せ、神の「永遠性」によって規定したにもかかわらず、人は別のもので自分を規定し直しているということになる。ならば、何によって自分を規定し直しているというのか。

誰もが自分のことを、「良き者」とは真逆の「ダメな者」だと思っている以上、「永遠性」とは真逆の「有限性」によって規定しているのである。「有限性」によってとは、見える「うわべ」によってということである。見える「うわべ」は変化し続け、やがて滅んでいくしかないので、その性質を「有限性」というが、そのようなもので自分を規定すれば、誰もが自分で納得のいく「うわべ」を持っていない以上、「ダメな者」と感じるようになってしまう。

このように、神は人を変わらない「永遠性」で規定したにもかかわらず、人は変わりゆく「有限性」で自分を規定し直している。なぜ、そのようなことになったのか。その経緯を見てみよう。

「有限性」で自分を規定し直す経緯

その昔、悪魔は蛇を使って人を欺いた――「蛇が悪巧みによってエバを欺いた」(2コリント11:3)――。それによって罪が世界に入り、罪に伴い「死」が入り、こうして「死」が全人類に広がったのである――「ひとりの人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった」(ローマ5:12)――。その結果、世界は「死」に支配され、被造物は虚無に服することになった――「被造物が虚無に服した」(ローマ8:20)――。

これは、「永遠性」によって規定されていた被造物が、滅びに向かう「死」によって規定されたことを意味する。それは、滅びに向かって変化し続ける姿になったということであり、それを「有限性」によって規定されるという。

こうして、悪魔の仕業で「死」が入り込んで以来――「悪魔という、死の力を持つ者」(ヘブル2:14)――、人も世界も「永遠性」とは真逆の「有限性」によって規定されてしまった。滅びに向かう時間で規定されてしまった。「死」による運命によって規定されてしまった。そのため、人の「体」は、世界の「有限性」の情報を持ち込むことになった。しかしそれは、人の土台である「魂」が発信する「永遠性」の情報と真っ向から対立する。「魂」は、永遠に生きる「いのち」の情報を発信するも、「体」を通して知る情報には、終わりとなる「死」の現実しかないからである。この矛盾が、「苦しみ」の正体である。

このように、「永遠性」によって規定された私たちではあったが、悪魔の仕業で「死」が入り込み、私たちは「有限性」での自分を知るようになり、「有限性」での自分の姿を自分の本当の姿として受け入れるようになった。こうして、人は「有限性」で自分を規定し直しているのである。ここに「苦しみ」の正体がある。受け入れた姿の規定と、人の土台の「永遠性」の規定との間には矛盾が生じるので、この矛盾が「苦しみ」の正体になっている。

矛盾が「苦しみ」の正体

人は、「神の枝」として造られた。人は、神の本質となる「永遠性」の情報を土台に動いている。それ故、人は初めから「永遠性」を知っている。それは、変わらないということである。「イエス・キリストは、昨日も今日も、とこしえに変わることがありません」(ヘブル13:8、新改訳2017)。人は、神からの変わらない情報を土台に動いているので、変わらない「愛」、変わらない「自由」、変わらない「いのち」を知っている。

そして、知っている変わらない「愛」は、無条件で「一つ」になる運動である――「それは、わたしたちが一つであるように、彼らも一つであるためです」(ヨハネ17:22)――。知っている変わらない「自由」は、何ものにも制約されない、キリスト・イエスにあって私たちの持つ自由である――「キリスト・イエスにあって私たちの持つ自由」(ガラテヤ2:4)――。知っている変わらない「いのち」は、「死」と対峙(たいじ)する「永遠のいのち」である――「永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47、新改訳2017)――。

こうした「永遠性」の情報が人を動かしているため、人は人と「一つ」になることを目指し、制約されない自分を目指し、いつまでも生きることを目指すのである。

ところが、人を動かしている変わらない「愛」によって、人は人と「一つ」になることを目指すのだが、この世界ではその現実を見ることができない。なぜなら、この世界は変化し続ける「有限性」なので、変化する時間に伴って人の心も変化し、「一つ」にはなれないからである。

一時は「一つ」になれても、やがて互いの考えは変化し、関係は壊れていく。たとえ誰かと「一つ」になれたとしても、変化する時間の中ではどちらかが先に亡くなるので、「一つ」であることを維持することはできない。これが「有限性」の世界での現実である。

そこで、「一つ」になれない現実に惑わされ、人はそれを自分の本当の姿として受け入れてしまう。そうすると、人を動かしているのは、「一つ」になることを目指させる変わらない「愛」であるため、ここに矛盾が生じ、「苦しみ」を覚えるのである。まさしく、矛盾が「苦しみ」の正体である。

また、人を動かしている変わらない「自由」によって、人は制約されない自分を目指すが、この世界ではその現実を見ることができない。なぜなら、「有限性」の世界は変化し続ける世界であり、変化は制約だからである。親は変化に合わせて子どもを制約し、社会も変化に合わせて規則を作り、人を制約する。それにいくら反発しても、制約がやむことはない。そのため、「有限性」の世界では、何をしようとも制約された自分を見るしかない。これが「有限性」の世界での現実である。

そこで、制約された自分を見るしかない現実に惑わされ、人はそれを自分の本当の姿として受け入れてしまう。そうすると、人を動かしているのは、制約されない自分を目指させる変わらない「自由」であるため、そこに矛盾が生じ「苦しみ」を覚えるのである。まさしく、矛盾が「苦しみ」の正体である。

また、人を動かしている変わらない「いのち」によって、人はいつまでも生きることを目指すが、この世界ではその現実を見ることができない。なぜなら、「有限性」による制約は人の体を病気にし、ついには滅ぼしてしまうからである。そこには、いつまでも生きられる「永遠のいのち」などない。これが「有限性」の世界での現実である。

そこで、最後は滅びを迎えるしかない現実に惑わされ、人はそれを自分の本当の姿として受け入れてしまう。そうすると、人を動かしているのは、いつまでも生きることを目指させる変わらない「いのち」であるため、そこに矛盾が生じ「苦しみ」を覚えるのである。つまり、矛盾こそが、「苦しみ」の源である。

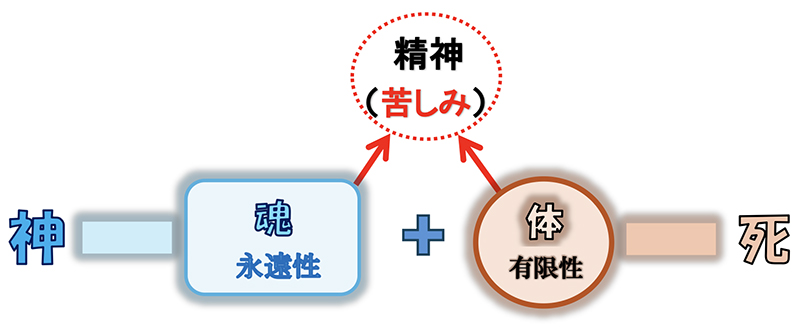

このように、人の土台が「永遠性」によって規定されているため、自分を「有限性」によって規定すると矛盾が生じてしまう。これが「苦しみ」の正体である。整理していうと、人である「精神」は、「魂」と「体」とに支えられている。その「魂」は神による「永遠性」の情報を「精神」に持ち込むが、「体」は死による「有限性」の情報を持ち込むため、「精神」は矛盾を覚え、「苦しみ」が生じてしまうということである。

では、明らかになった「苦しみ」の正体を整理してみよう。

「苦しみ」の正体

人は神に似せて造られたので、すなわち神の「永遠性」によって規定されたので、変わらない「愛」と「自由」と「いのち」を知っている。そのため、「愛」と「自由」と「いのち」を好きに思い描くことができる。永遠の愛、永遠の自由、永遠のいのち、それらに思いをはせ、それを求めることができる。それが、人における「美」の追求である。

だが、思い描くものと現実の世界とがあまりにも違うために「苦しみ」を覚えてしまう。従って、「苦しみ」の正体は、「永遠性」によって規定されている私たちが、「永遠性」とは正反対の「有限性」の世界と向き合った際に覚える、矛盾である。

ここでいう「向き合う」とは、「有限性」の世界での自分を本当の自分として受け入れてしまうことを指す。これを、神の「永遠性」によって規定されているにもかかわらず、見える「有限性」によって自分を規定し直すという。すると矛盾が生じ、「不安」になる。この「不安」が「苦しみ」である。

すなわち、「苦しみ」を覚えるのは、まさしく人が、神に似せて造られているからなのである。人が神と同じ「永遠性」で規定された者だからこそ、それを否定する「有限性」の世界で「苦しみ」を覚える。

つまり、「苦しみ」は、人が神に無条件で愛されていることの印であり、それは紛れもなく人が「良き者」であるということの印なのである。

しかし、人は「有限性」の世界に惑わされ、そこでの自分の姿を本当の自分として受け入れてしまった。これが「有限性」で規定するということである。すると、「永遠性」で規定されている自分との間に矛盾が生じるため、それが人を「不安」にする。これが「苦しみ」の正体である。

このように、※1「苦しみ」の正体は、人は「永遠性」で規定されたにもかかわらず、「有限性」の中で生きることを強いられてしまったことによる。平たくいえば、空を自由に飛べる鳥として造られた生き物が、体に制約を受け、空を飛べなくなったならどうなるだろう。彼は「苦しみ」を覚える。それと同じである。それはまるで、アンデルセンが書いた「醜いアヒルの子」と同じ現象である。そこで、その話を私の表現で書き直してみた。

「醜いアヒルの子」

アヒルの中で生まれた、ひな鳥がいた。ひな鳥は、アヒルの子として育てられた。

ところが、アヒルの子にしては見た目が灰色で、他の仲間とは違っていた。そのせいで、ひな鳥は仲間からいじめられるようになった。育てた母親も、愚痴を言うようになった。

こうして、ひな鳥は、自分は醜いアヒルの子であって、生きる価値のない「ダメな者」だと思うようになった。ここに、彼の「苦しみ」が始まった。

ひな鳥は、ついに「苦しみ」からその場所を出て行く決心をし、当てもなく旅を始めた。だが、ひな鳥は行く先々でもばかにされ、嫌われたので、ますます自分は価値のない「ダメな者」と思うようになった。

そして、ひな鳥は成長していくが、「苦しみ」がなくなることはなかった。それで成長したひな鳥は、もう死にたくなった。

そんなある日のこと、成長したひな鳥は美しい白鳥の群を見た。あまりの美しさに、もっとそばで見たいと白鳥に近づいていった。

するとそこで、湖面に映る自分の姿を見たのである。何とその姿は、あの美しい白鳥と同じであった。彼は気付いた。自分は醜いアヒルの子なんかでなく、本当は美しい「白鳥の子」だったのだと。

では、このひな鳥が「苦しみ」を覚えた本当の原因がお分かりだろうか。一見すると、自分を周りと比べ、自分の姿が醜く思えたことによると思うかもしれない。周りと自分の姿が異なるので、周りからいじめられたことによると思うかもしれない。

しかし、そうではない。自分が美しい「白鳥の子」だとは知らなかったからである。知っていれば、「苦しみ」を覚えることはなかった。

すなわち、「苦しみ」は、神が人をご自分に似せ、「永遠性」によって規定したにもかかわらず、すなわち神の子として規定したにもかかわらず――「私たちは神の子どもです」(1ヨハネ3:1)――、そのことに気付かないことで起きる。気付かないのは、「有限性」に惑わされるからである。惑わされ、自分を「有限性」によって規定し直すからである。周りと自分を比べ、その中で自分を知ろうとするから「苦しみ」を覚える。

確かに、周りと自分を比べると、必ず自分よりも優れている者がいるので、自分は価値のない「ダメな者」に感じられてしまう。それだけではない。この世界は「死」に向かう「有限性」が支配しているので、人は死の恐怖の奴隷となり、どうしても見える安心をむさぼる「罪人」になってしまう――「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)――。

だが、いくら自分で自分のことを「ダメな者」と思っても、また、その姿が「罪人」であっても、神の子としての神の規定は「永遠性」なので変わることがない。それで神は、「罪人」となった私たちではあっても、変わらず愛してくださるのである。

しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。(ローマ5:8)

神は変わらず愛してくださるということは、神の目にはいつも人が「わたしの目には、あなたは高価で尊い」(イザヤ43:4)ということである。そのことに気付かないので、「苦しみ」を覚えてしまうのである。そこで言いたい。「罪人」の姿は「病人」の姿であって、人の「真実な姿」ではないと。それが分かれば、「苦しみ」は解決する。

「罪人」の姿は「病人」の姿

人に対する神の規定は、とこしえに変わることはない。「イエス・キリストは、昨日も今日も、とこしえに変わることがありません」(ヘブル13:8、新改訳2017)。その規定は「見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)である。なぜなら、人は神に似せて造られたからである――「さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、われわれに似せて」(創世記1:26)――。

ところが、悪魔の仕業で人を制約する「死」が入り込んでしまった。それはちょうど、空を飛べた鳥が飛べなくなるようなものである。その結果、人は「不安」になり、目に見えない神よりも、目に見える安心をむさぼるようになった。これを「罪人」という。

しかし、目に見える安心をむさぼるという罪を犯すようになったのは、「死」が入り込み、罪が「死」によって人を支配したことによる――「罪が死によって支配した」(ローマ5:21)――。その経緯を、聖書は端的に教えている。

それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、全ての人たちに死が広がった。その結果、全ての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)

なお、この私訳は Joseph A. Fitzmyer による英訳を日本語にしたものである。その英訳は、新約聖書のギリシャ語辞書としては最も学術的に優れているとされるドイツ語の Walter Bauer の辞書を、Danker 監修の下で英訳された第3版の365ページに記載されている。

まことに聖書は、全ての人が罪を犯すようになったのは、入り込んだ「死」によることを教えている――「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)――。そうである以上、「罪人」の姿は、入り込んだ「死」に苦しむ姿ということであって、人の「真実な姿」ではない。その場合、「罪人」の姿は「病人」の姿という扱いになる。つまり「罪人」の姿は、死に至る病に感染した姿なのであって、それは「病人」の姿なのである。それで、神が人となって来られたイエスは、こう言われたのであった。

イエスはこれを聞いて、彼らにこう言われた。「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。」(マルコ2:17)

イエスはここで、「罪人」を「病人」に重ね、ご自分を医者とされた。神の目には、「罪人」は「病人」なので、そのようになった。そこでイエスは、「罪人」を裁くためではなく、「罪人」を癒やすために来たとも言われた。

わたしの言葉を聞いて、それを守らない者がいても、わたしはその者を裁かない。わたしは、世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。(ヨハネ12:47、新共同訳)

ここで「救う」と訳された単語は「ソーゾー」[σῴζω]で、それには「癒やす」という意味が含まれる。イエスはここで、ご自分は人を癒やすために来たと言われたのである。そのために十字架にかかられたので、聖書は十字架の死の打ち傷の目的を次のように証言する。

キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなたがたは癒やされた。(1ペテロ 2:24、新改訳2017)

このように「罪人」の姿は「病人」の姿である。人が「罪人」になったのは、悪魔の仕業で入り込んだ「死」に原因があったのでそうなった。要するに、罪を犯す「罪人」は、「死」を持ち込んだ悪魔から出たのである――「罪を犯している者は、悪魔から出た者です」(1ヨハネ3:8)――。

そこで、この悪魔の仕業を滅ぼすために、神が人となって来られた――「神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです」(1ヨハネ3:8)――。その方が、イエス・キリストであった。

大事なことは、「罪人」の姿は「病人」の姿であり、これが「苦しみ」であるということである。そうであれば、「苦しみ」を覚えたなら、医者である神の元に行けばよい。それでイエス・キリストは、次のように言われたのである。

すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。(マタイ11:28)

「罪人」の姿は「病人」の姿である以上、「罪人」は何度でも神の癒やしを受けることができる。「病人」は、何度でも医者の治療が受けられるように、である。※2つまり、多くの「苦しみ」を味わったなら、神から多くの慰めが得られるということである。これこそが、神が私たちに示してくださった「本当の愛」に他ならない。そして、その愛は全て、人への神の規定は変わることがないことに根ざしている。

神の規定は変わることがない

なぜ「罪人」の姿は「病人」の姿となるのか。それは、人に対する神の規定は変わることがないからである。その規定は、人は非常に「良き者」である――「見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)――。そうである以上、人の姿が「死」に制約されて「罪人」になったのなら、その姿は「病人」という扱いになる。

その変わらない規定を詳しく見てみると、人は「良き者」であり、無条件で愛される者である。そうであるからこそ、周りと自分を比べて自分のことを「ダメな者」と思った瞬間、「苦しみ」を覚える。また、自分が無条件では愛されない世界を前に、愛されない姿が自分の本当の姿だと思った瞬間、「苦しみ」を覚える。あのひな鳥が、自分のことを醜いアヒルの子と思った瞬間、「苦しみ」を覚えたのと同じである。なぜなら、あのひな鳥は、美しい「白鳥の子」だったからである。

すなわち、「苦しみ」を味わうのは、あなたは「良き者」であるからである――「見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)――。「苦しみ」を味わうのは、無条件で愛される者であるからである。「御父がどれほどわたしたちを愛してくださるか、考えなさい。それは、わたしたちが神の子と呼ばれるほどで、事実また、そのとおりです」(1ヨハネ3:1、新共同訳)。

まさしく「苦しみ」は、あなたが「良き者」であり、無条件で愛される者であることの印に他ならない。そうである以上、「苦しみ」こそ、人が「永遠なもの」であることに気付かせてくれる「コンパス」である。キェルケゴールはそのことを、次のように書いている。

苦しみのないところでは永遠なものの意識もまた存在しない、そして永遠なものの意識があるところ、そこに苦しみもまた存在する。神が一人の人間を、(この世に対し異質とさせて)永遠へと目ざませるのは、「苦しみ」を通じてである。(『遺稿集』第二版(日誌)Pap.X 4 A 600「セーレン・キェルケゴールの日誌 第一巻」未来社、163ページ)

まことに、人は「苦しみ」を通じて、自分が「永遠なもの」であることに気付くことができる。「苦しみ」を覚えることで、「永遠なもの」としての神の掟を学ぶことができる。それ故、聖書にはこう書かれている。

苦しみに会ったことは、私にとってしあわせでした。私はそれであなたのおきてを学びました。(詩篇119:71)

なぜ、そのようになるのかというと、神の規定は変わることがないからである。神は不動であって変わらない方なので、神がいったん「然り」と言えば、あとから「然り」を「否」に修正することは断じてあり得ないからである。それでイエスは、こう言われたのであった。

あなたがたは、『然り、然り』『否、否』と言いなさい。それ以上のことは、悪い者から出るのである。(マタイ5:37、新共同訳)

「『然り、然り』『否、否』と言いなさい」とは、『然り』と言ったなら、もう「否」と言ってはならないということである。それは、神がそうだからである。その神は人に対して「見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)と規定し、人は『然り』と言われたのである。変わらない「良き者」であることを、宣言された。そうである以上、この神の規定を、神が変えることなど断じてあり得ないということである。

ところが、人は勝手に、神が『然り』とした自分を「否」としてしまう。神によって「良き者」として規定された自分を、この「有限性」の制約に惑わされ、勝手に「ダメな者」だと思い込んでいる。あのひな鳥と同じように、である。ここに「苦しみ」がある。

それでも神の規定は変わることがないので、「苦しみ」には先がある。あのひな鳥の「苦しみ」の先には、自分は美しい「白鳥の子」だと知る出来事があったように、「苦しみ」には先がある。それは、自分の真実な姿を知る時が来るということである。人にとってのその時は「有限性」の制約から解放される復活の時である。その時、私が神に完全に知られているのと同じように、すなわち神による変わらない私への規定を、私も完全に知ることになる。

今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今、私は一部分しか知りませんが、その時には、私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。(1コリント13:12)

この事実を、人は信仰で先取りすることができる。「信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです」(ヘブル11:1、新共同訳)

このように、神の規定は変わることがない。その規定は、人は非常に「良き者」であって、無条件で愛される者である。それは、人を輝かせる「光」である。そのため、「苦しみ」という「闇」に、人がどんなに覆われようとも、神の規定は変わることがないので、「闇」の中に神の「光」は輝くのである。そして「闇」はこれに打ち勝つことはできない。

光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。(ヨハネ1:5、新改訳2017)

人は「死」という「闇」の中で、どんなに自分のことを「ダメな者」だと思っても、どんなに無条件では愛されない者だと思っても、人は「良き者」であり、無条件で愛される者という神の規定は変わらないのである。そのことを、主は十字架で明らかにしてくださった。ただその事実が、「死」という覆いによって見えなくなっただけである。それが「苦しみ」の正体であり、この覆いが取り除かれることが「苦しみ」の解決である。その覆いは、「死」を滅ぼした主の十字架を見上げる「信仰」で取り除くことができる。

それ故、※3自分のことを不幸だと思ってしまったなら、主の十字架を見上げればいい。そうすれば覆いが取り除かれ――「主の方に向き直れば、覆いは取り去られます」(2コリント3:16、新共同訳)――、「良き者」である自分が、神に無条件で愛されている自分が、見えるようになる。ここに、「苦しみ」の解決がある。つまり、神があなたのことを変わらずに愛していることに、「気がつけばいいだけ」である。(続く)

文中の注

※1 本文で、「苦しみ」の正体は、人は「永遠性」で規定されたにもかかわらず、「有限性」の中で生きることを強いられてしまったことによるという話をしたが、そのことを歌にしているので、よかったら聴いてほしい(歌はこちら:【ノア】誰もが有限の世界で)。

※2 本文で、つまり、多くの「苦しみ」を味わったなら、神から多くの慰めが得られるということである。これこそが、神が私たちに示してくださった「本当の愛」に他ならないという話をしたが、そのことを歌にしているので、よかったら聴いてほしい(歌はこちら:【ノア】本当の愛)。

※3 本文で、自分のことを不幸だと思ってしまったなら、主の十字架を見上げればいい(中略)つまり、神があなたのことを変わらずに愛していることに、「気がつけばいいだけ」であるという話をしたが、そのことを歌にしているので、よかったら聴いてほしい(歌はこちら:【ノア】気がつけばいいだけ)。

◇