危機を危機として認識できない傍観者効果

前回、傍観者効果という心理作用をご紹介しました。

傍観者効果とは集団心理の一つで、「ある事件に対して、自分以外に傍観者がいる時に率先して行動を起こさなくなる心理」です。傍観者が多いほど、その効果は強力なものになるとされ、以下の3つの考えによって起こるとされています(ウィキペディア「傍観者効果」より)。

- 多元的無知・・・他者が積極的に行動しないことによって、事態は緊急性を要しないと考える

- 責任分散・・・他者と同調することで責任や非難が分散されると考える

- 評価懸念・・・行動を起こしたとき、その結果に対して周囲からのネガティブな評価を恐れる

特に日本人は、意見を求められると集団の意見に逃げ込んでしまうため、結果として傍観者効果が強力に発揮されてしまうようです。

傍観者効果とは、一言で言えば、自分が突出した立場に立たされる状態になることへの恐怖が表出した現象なのです。つまり、責任の回避や分散などを無意識に求めてしまう組織的な問題ということができます。

昨今の保育施設の虐待報道により、報道各社にさまざまな現場の保育者から情報提供が相次いでいるようです。「逆らえない」とか「指摘できる環境にない」という声からは、現場の保育者が心ならずも「傍観者効果の中にいることを強いられている」ことが分かると思います。これは、日本の標準的な保育施設のガバナンスが時代遅れとなっていることを示しているといえるでしょう。

ヒューマンエラーの問題に長年取り組んできた航空業界

こうした傍観者効果のようなヒューマンエラー(人的要因による過誤)の問題に、何十年も前から取り組んできた業界があります。航空業界です。飛行機の事故は特にシビアです。機械的な原因によるものはバックアップシステムの構築などで、乗り切ることができていました。しかし、対人関係のほころびや思い込みなどによるヒューマンエラーも大きな事故原因の一つで、それにより普通に飛んでいた飛行機が突然墜落することもあるのです。

事故が起こるたびに、詳細な事故調査が行われ、その度ごとにマニュアルやシステムの導入が求められてきました。航空業界では「全てのルールは血で書かれている」と言われるほどに、ルールやマニュアルが重要視されてきました。そこには、多くの犠牲者を出した事故に対する反省が盛り込まれています。

そして関係者は、それが自分のみならず乗客の命に直結することであることも熟知することを求められます。そこで言われることは、「想像力を可能な限り働かせること」です。「大丈夫だろう」という考え方は排斥され、「事故が起こるかもしれない」と絶えず想像を巡らすことが責務とされます。一歩間違えれば、多くの人に被害が及ぶからです。

しかし、なかなか解決できない事故がありました。それが、ヒューマンエラーが原因の事故です。一つのヒューマンエラーで飛行機が墜落し、乗員乗客全員が死亡という事故が起こってしまうことが、航空業界の悩みの種でした。ヒューマンエラーを起こさないためのマニュアルも作られましたが、それでも事故はなかなか減りません。

傍観者効果をはじめとするこれらのヒューマンエラーを打ち消すために、古来さまざまな手法が試されてきました。その中で、傍観者効果のほか、現状維持バイアス、確証バイアス、認知能力の一時喪失など、さまざまな心理作用的要因が事故に深く関わっていることが分かっていきました。しかし、研究すればするほど、このような心理的要因というのは打ち破るのが難しいということも分かってきました。

チームワークの重要性に対する気付き

人間に基本的に備わっているさまざまなバイアス(思い込み)は、人間性を否定する(機械的に人間を動かす)ことによっては解決できないことを思い知ります。それはつまり、「人間は誤りを犯すものだ」という大前提を受け入れなければならないことでした。そして、これらの心理的要因に一番頭を悩ましてきたのが航空業界だったわけです。

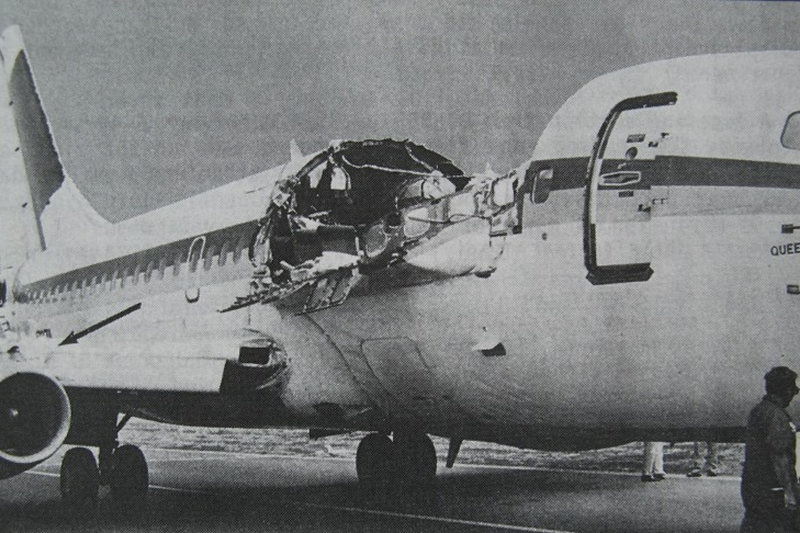

一方、航空業界がさまざまな事故を検証する中で、チームワークが理想的な状態では、飛行機の天井が吹き飛んだり(アロハ航空243便事故)、エンジンが全て止まり川に不時着したり(USエアウェイズ1549便不時着水事故)するという非常にシビアな事故でも、乗員乗客全員(アロハ航空243便事故は破損時に吸い出された客室乗務員1人が行方不明)が無事に生還できた事例も存在することが判明しました。

理想的なチームワークがヒューマンエラーも効果的に解決している現実に目を留めた航空業界は、チームワークの価値と「正しい姿」の追求に事故防止の可能性を認め、追求し始めます。そして、米国などの航空業界では、1970年代にはそれまでのガバナンスの誤りと、理想的なガバナンスの必要性を痛感するに至ります。ちなみに、これらの研究にはあの有名なNASA(米航空宇宙局)も深く関わっています。

現在の飛行機が、「飛行機事故で死ぬよりも、空港への行き帰りに交通事故で死ぬ確率の方がはるかに高い」といわれるまでの信頼性を勝ち取ったのは、そういう危機への対応をこれでもかというほど積み上げてきた結果です。飛行機の構造や仕組みの改善のみならず、従業員間の対人関係、操縦席での意思決定の仕組みなどを緻密に積み上げ、それを訓練に組み込んできた賜物であるといえます。

事故防止の基礎となる「ヒヤリハットノート」

そして、重大事故に直結する一歩手前で踏みとどまったことを積極的に評価し、その一方で原因を究明するために、航空業界がその基礎として選んだのが、ヒヤリハットノート(インシデントレポート)の作成だったのです。

このヒヤリハットノートが、今から数十年前に航空業界で取り入れられたことはあまり知られていません。ヒヤリハットノートを航空業界で採用した当時のニュースを見たときのことをうっすらと覚えています。「今までは報告すれば処分されていたヒューマンエラーを、処分が伴わないことを明示した上で報告させることにした」という内容だったと思います。

「ミスをした人」と「ミスを裁く人」という対立関係をなくし、ヒヤリハット事案(インシデント)を「未然に防がれた事故」と定め、積極的に分析し、共有するというスタンスを明確化したのです。飛行機が墜落して多くの命を失ってから対策を打つのではなく、積極的にかつ未然に対策を立てるのです。これを仕組み化したのが、ガバナンスと呼ばれるものです。

責任分担が明確化されたフラットな人間関係

多くの事故やヒヤリハット事案の分析を経て航空業界がたどり着いた結論の一つは、責任分担が明確化されたフラットな人間関係の中で、傍観者効果をはじめとするさまざまなヒューマンエラーは予防されるというものでした。これは多くの犠牲者の血によって与えられた教訓なのです。

さて、ヒヤリハットノートは、どの保育施設でも設置が義務付けられています。業務中、「ヒヤリ」としたり「ハッ」と気付いたりしたことを記録し、共有するためのノートです。それは、自身の体験した「ヒヤリ」としたことや「ハッ」と気付いたことを報告すれば、ミスとしてはカウントされないという約束を付した報告書であり、事故報告書とは違う役割をもたせられたものです。そしてそれを分析することによって、事故を未然に防ごうという目的があります。

航空業界で構築されてきたこれらのガバナンスやコンプライアンスの理論は、現代社会の至る所で必要とされています。そこでは今や、上意下達の組織論は否定され、仲間として相互分担、相互監視、相互支援を明確化して行う「水平思考のガバナンス」が求められています。

そして、それができなければ死と直結する問題を乗り越えることはできないと、チーム全体が悟っていることが大切です。だからこそ、責任分担が明確化されたフラットな人間関係を形成していかなければなりません。(続く)

◇