共に祈り合う間柄である人から、「イエス様をも信じられない」と嘆く連絡があった。どこの教会に行っても疎外感を覚えてしまい、つらい思いの中で信仰すら捨ててしまおうと嘆いているメールであった。

教会とは、裁き合うところであろうか。信仰の浅さや深さを問うところであろうか。どんなにはかない信仰であっても、未信者であっても、温かく迎えてくれるところが教会であるのではなかろうか。しかし、そうは思えず、苦しんでいる人もたくさんいることは現実であろう。

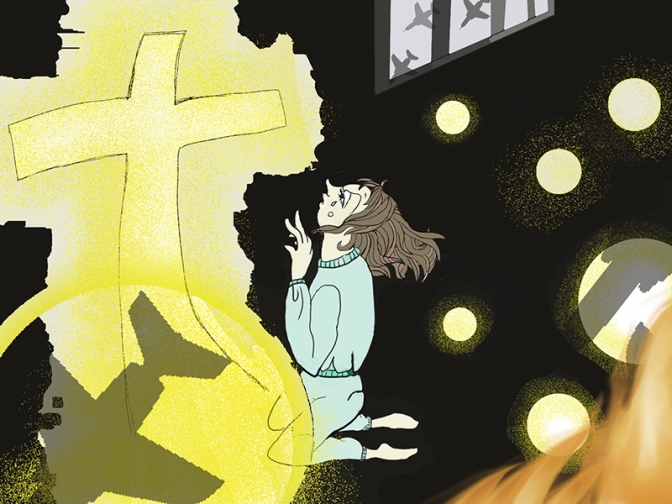

さまざまな劣等感や敗北感を抱えて、人生の行き詰まりの中で人々は教会の門をたたく。しかし、勇気を出して踏み入ったキリスト教の教会において、孤独感や疎外感を覚えてしまうことは、まれではない。私は不遇な生まれ育ちであったために、当時通っていた教会には立派な家の人しかいないようで、疎外感を覚えて苦しんでいた。そして、不遇な生まれ育ちの人ばかり集まっているという教会に行きたいと強く願った。

そのような私を引き止め続け、愛を注ぎ続けてくださった牧師であり恩師の忍耐は計り知れない。恩師は決して「ではそういうところに行きなさい」とは言わず、「劣等感とは、卑屈さや自己卑下と関わっている。だからこそ乗り越えるべきである」という考えのもと、私を教えてくださった。それ故に何年もかかったが、キリスト教の教えと神の愛を信じることができた。

手に負えないような過去や傷を持っている人も、教会には訪れる。そこで教会の愛も問われるように思う。どれほどに傷んだ人であっても、扱いづらいように思っても、決して見捨てず、愛を注ぎ続けることは、大変なことだ。しかしそのような忍耐と愛こそ、本当の信仰を生み、かけがえのない信徒を生み出すのではないか。

なかなか信仰を持たない人もいるかもしれない。それでも見捨てず、愛を注ぎ続ける忍耐と愛が教会にはあってほしい。信仰をなかなか持てず、愛を疑ってばかりの人ほどに、真理や愛を切に求めていることも多く、本当に愛を知り、信仰を持ったときに大きく生まれ変わるのではなかろうか。

教会とは、愛を信じたいが故に訪れるところであろう。この世界のどこかに本当の愛が、真実があるのではと疑いながらもたたく門が、教会であろう。そして教会には、そのような人にイエス様を宣べ伝えるという重要な神様からの仕事がある。それは忍耐と信仰を必要とする仕事であるが、一つの命が救われることは、天で大きな喜びが起こるほどのことである。

不義にあふれたこの世界に、疲れ、絶望し、挫折し、どこかに義があるのではと探す者たちのために、教会は開かれた天国への扉であってほしい。私もいつか、そうして救われたのだから。

自分がただで受けたのだから、私も無償で与える者になりたい。それは聖書を勧めることにとどまらず、愛し抜く者でありたいのだ。

経済的貧しさはもとより、心に忍び寄る貧困。イエス様は貧しき者の友である。貧困のまん延したこの日本社会に、イエス様という御光が注ぎ、届くことを。

わたしの魂は主を賛美する、

貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。

わたしと共に主をたたえよ。

ひとつになって御名をあがめよう。

(詩編34:3、4)

(絵・文 星野ひかり)

◇