今回は、3章13~21節を読みます。

13 天から降って来た者、すなわち人の子のほかには、天に上った者は誰もいない。14 そして、モーセが荒れ野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない。15 それは、信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。」(聖書協会共同訳の閉じカギカッコ)

16 神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。17 神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。18 御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の独り子の名を信じていないからである。

19 光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光よりも闇を愛した。それが、もう裁きになっている。20 悪を行う者は皆、光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて、光の方に来ない。21 しかし、真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが、明らかにされるためである。」(新共同訳の閉じカギカッコ)

霊におけるキリストの声

聖書協会共同訳では、15節の最後に閉じカギカッコが付けられていて、10節b~15節をニコデモとの対話におけるイエス様の言葉としています。その後の16節~21節は、福音書記者による教説としているのでしょう。

しかし、聖書協会共同訳の一つ前の新共同訳では、閉じカギカッコは21節の最後になっていて、10節b~21節は全て、ニコデモとの対話におけるイエス様の言葉としていました。その他の訳では、フランシスコ会訳、田川訳、塚本訳が新共同訳と同じくくり方をしています。

新共同訳のもう一つ前の口語訳では、聖書協会共同訳と同じ15節の最後に閉じカギカッコが付けられており、聖書協会共同訳は口語訳と同じ形に戻されたことになります。

聖書の写本にはカギカッコはありませんから、文脈で判断するしかなく、このようなケースが出てくるわけです。そうしますと、上記の2つのくくり方以外の分け方があってもおかしくはありません。

2つ以外の例として、伊吹雄著『ヨハネ福音書注解Ⅰ』は、10節b~12節をニコデモとの対話におけるイエス様の言葉とした上で、13~21節を「霊におけるキリストの声」であるとし、「この宣教を聞く現在の読者に向けられている」としています(同書147~148ページ)。

私もこの見解に同意したいと思います。それで、今回は13~21節を一つのくくりとして読みたいと思います。この箇所は、福音書記者による教説ではなく、しかし、ニコデモとの対話におけるイエス様の言葉でもなく、「十字架と復活によって天に上ったキリスト(同書166ページ)が直接に語っている言葉」と捉えるものです。

そのように解釈しますと、13節の「天から降って来た者、すなわち人の子のほかには、天に上った者は誰もいない」を理解することができます。ここでは、ニコデモは場面から去っており、天に上られたキリストが、ヨハネ共同体を介して読者に語りかけているということだと思います。

モーセと青銅の蛇

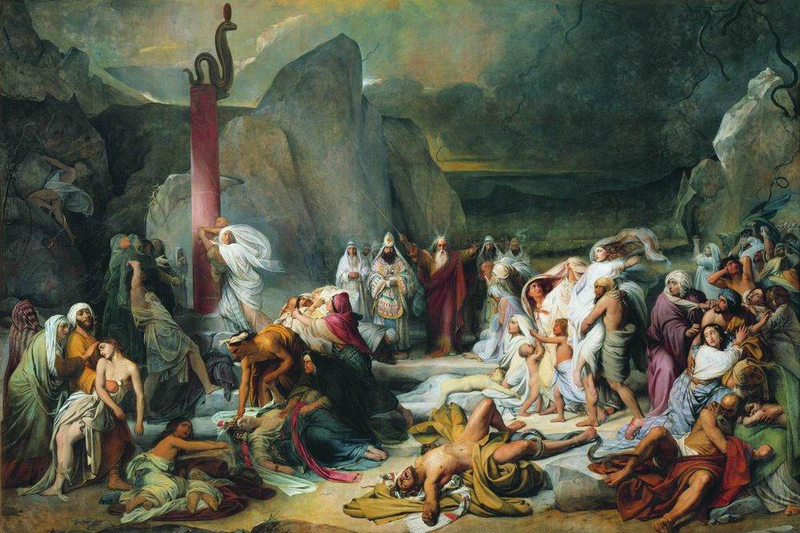

14節の「モーセが荒れ野で蛇を上げたように」というのは、民数記21章で伝えられえている出来事です。その箇所を見てみましょう。

5 民が、神とモーセに対して「なぜ、私たちをエジプトから導き上ったのですか。この荒れ野で死なせるためですか。パンも水もなく、私たちは、この粗末な食物が嫌になりました」と非難したので、6 主は民に対して炎の蛇を送られた。これらの蛇は民をかみ、イスラエルの民のうち、多くの者が死んだ。

7 民がモーセのもとに来て、「私たちは主とあなたを非難して、罪を犯しました。私たちから蛇を取り去ってくださるように、主に祈ってください」と言ったので、モーセは民のために主に祈った。8 主はモーセに言われた。「あなたは炎の蛇を造り、竿の先に掛けなさい。蛇にかまれた人は誰でも、それを見れば、生き延びることができる。」 9 モーセは青銅の蛇を造り、竿の先に掛けた。蛇が人をかんでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると、生き延びた。

9節最後の「生き延びた」は、新共同訳では「命を得た」と翻訳されています。その方が分かりやすいと思います。またこの「命」は、ギリシャ語に翻訳された旧約聖書では、終わりのない命を意味する「ゾーエー」に当たる単語が当てられています。

神様から送られた蛇にかまれたイスラエルの民は、本来はそこで死んでしまうのですが、モーセが造って竿の先に掛けた青銅の蛇を仰ぎ見ると、命(ゾーエー)を得たのです。それと同じように、十字架につけられ復活されたイエス様を仰ぎ見るならば、命(ゾーエー)を得る、しかもその命は「永遠の命」であることが伝えられているのです。

ちなみに、この時の青銅の蛇は、モーセの死後もイスラエルの民によって運ばれ、時代を経てエルサレムの神殿に置かれました。しかし、いつしかこの青銅の蛇は偶像化され、人々が香をたくようになります。そのためユダの王ヒゼキヤによって粉砕されます(列王記下18章4節)。

永遠の命

ヨハネ福音書の重要な言葉である「永遠の命」が、ここで初めて登場します。この言葉は、共観福音書の「天の国」「神の国」に対応するといわれています。ニコデモとの対話では、イエス様が「神の国」としていた言葉(3、5節)が、ここで「永遠の命」に取って代わり、それ以降「神の国」は使われず、「永遠の命」が繰り返されます。

「永遠の命」はとても重要な言葉ですので、ここで早急にその意味を執筆するのではなく、本コラム全体を通じて、その意味を考えていきたいと思います。

しかしながら、ヨハネ福音書における2つの執筆目的のうちの2番目である「信じて、イエスの名によって命を得るため」(20章31節)ということが、これから本格的に伝えられることになります。今回は、「十字架につけられ復活されたイエス様を仰ぎ見るならば永遠の命を得る」ということを覚えたいと思います。

神様の愛

私には、新約聖書の中で染み付いている聖句が2つあります。1つは、マタイ福音書6章26節の「空の鳥を見るがよい。まくことも、刈ることもせず、倉に取りいれることもしない」(口語訳)以下のくだりです。そしてもう1つが、ヨハネ福音書3章16節の「神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛して下さった」(同)以下のくだりです。

両カ所とも幼少の頃からなじんできました。19歳での受洗前、受洗後、神学校入学後、牧師になってからなど、その時その時で受け止め方は変遷していますが、この2つの聖句はしっかりと染み付いている聖句です。

特にヨハネ福音書のこの箇所は、読み方が随分変わってきました。「御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである」「信じない者はすでに裁かれている」という言葉を読み、怖い思いを抱いていた時期もありました。一方で、「自分は信じたのだから大丈夫」と思っていた時期もあります。

しかし、いろいろと学ぶ中で、怖いとか大丈夫という思いを抱いて終わるのではなく、神様の愛を多面的に捉えるようになりました。永遠の命についての捉え方も自分の中で変遷があります。そういったことは、今後追々お伝えしていくことにします。

光と闇

19~21節で、ヨハネ福音書のモチーフの一つである「光と闇」の対比がなされています。イエス様は「私は世の光である」(8章12節)と言われています。ニコデモは、夜の闇から光であるイエス様の所にやってきたのです。21節に「真理を行う者は光の方に来る」とありますが、この福音書においてニコデモがどのように真理を行うことになっていくのかを、今後見ていきたいと思います。(続く)

◇