正確な筆致と著者の熱い信仰が同時に感じられる今年ベストの1冊!

さて、皆さんは以下の文言をどう受け止めるだろうか。

聖書の成り立ちは入り組んだ複雑な経緯をたどった。無謬(むびゅう)、無矛盾の、完全な神の言葉として天から授かったのではなく、何十人もの人が執筆し、何百人もの名もなき人々が編集して作り上げた。正典化のプロセスは数年どころか何世紀もの歳月を要したし、鶴の一声ではなく、多数の有力な意見を積み重ね、今日の聖書ができあがった。聖書の編纂(へんさん)には長い年月をかけて、時代によりさまざまな視点で多くの人が関わったため、聖書のそれぞれの書には、組織神学者が二千年かけて取り組んでも解決できない食い違う主張も存在する。だが、それでいいのだ。

これは、ロバート・R・カーギル著『聖書の成り立ちを語る都市 フェニキアからローマまで』の終章の書き出し部分である。カーギル氏は米国の考古学者、聖書学者である。アイオワ大学で古典学、宗教学を教え、ナショナルジオグラフィックのドキュメンタリー番組「Writing the Dead Sea Scrolls(死海文書を書いたのは誰か)」でホストを務めている。

この経歴を知ると、上記のような主張をすることも理解できるであろう。いわゆるリベラル神学の第一人者ということであろう。しかし彼は単に聖書を解体し、それを人間の業に落とし込むことで良しとしているわけではない。彼は一見バラバラに捉えられがちな「聖書」というテクストを丹念に調べる中で、「統一のメッセージが存在する」ことを本書の結論で述べている。そしてこの結論は、リベラル神学の対極に位置するといわれている福音主義、そして保守的キリスト教徒(私もその中の1人であることは間違いない)が主張する中身とほぼ一致している。

大都市圏には「山手線」や「大阪環状線」といった環状の鉄道路線がある。「外回り」と「内回り」と呼ばれる行き方が一般的だ。ある駅へ到達したいとき、どちらが早く行けるかで内と外を使い分けることになる。しかしどちらであっても、その場所へたどり着くことはできる。「自分は外回りだけ」という流儀を持つのは自由だが、「どうして内回りを利用するのか!」と利用者を非難することはおかしなことである。どちらから目的地へ向かおうとも、その地点に行き着くことができる、という意味においてどちらも有効な手段となり得る。

こういった例えがキリスト教神学すべてに適用できるとは思えない。だが、少なくとも本書が訴えているポイントに関しては、的を射ていると思われる。そうでなければリベラル神学において「組織神学者が二千年かけて取り組んでも解決できない食い違う主張も存在する。だが、それでいいのだ」という結論には到底至れないだろう。

本書は、聖書やキリスト教史に登場する地中海沿岸の都市に注目する。11都市が各章のタイトルになっており、その都市がどのような歴史をたどったのか、そして聖書の編纂やキリスト教の歴史にどの程度関与したのか、が詳細に語られている。

例えば第1章はフェニキア。この都市で聖書に用いられるヘブライ語とギリシャ語の原点となるアルファベットが生み出された。第2章はウガリト。この都市で「エル」が多神教から一神教の神として認識され、「イスラエル」の原型を形作った。第3章ニネヴェ、第4章アッシリア。これは1つの物語の前後編のようなもので、イスラエル王国が南北に分裂し、その後アッシリアとバビロニアに蹂躙(じゅうりん)される中、どのようにして「ヘブライ語聖書(旧約聖書)」が編纂されるようになったかを描く。

中盤(5〜7章)は、「中間時代」といわれる旧約聖書と新約聖書の間の出来事を取り扱う。しかし単なる「外伝」ではなく、この時代に新約聖書の備えがなされ、またヘブライ語聖書をどうしてもギリシャ語に翻訳しなければならなかった「裏事情」が物語られる。

同時に、この「翻訳」という作業によって後のキリスト教の趨勢(すうせい)を決定付ける「ある誤解」が生じたことも書かれている(この辺りの物語は、今思い出しても震えがやってくる!)。

各章を独立した物語として読むこともできるし、関連付けて「歴史」として理解することもできる。しかし後者の場合、どうしても矛盾や齟齬(そご)が発生してしまう。各々の事柄に付随する食い違いや対立を、著者はうまくまとめようとはしていない。それらを「矛盾」としてはっきりと提示し、「ここにこんな食い違いがありますが、現存の聖書はそれがそのまま併録されています」とあっさり語っている。

では、聖書は矛盾や食い違いだらけの「信用にまったく値しない書物」なのだろうか。いや、そうではない。著者は、これらの矛盾を提示することで人々の信仰が傷つけられることには絶対にならないと主張する。唯一の例外を除いて。実際にカーギル氏の言葉を引用しよう。

聖書の本文になったテクストは神と神の御業に関する思想を伝える文筆活動であり、こうした思想の伝達に使われた言葉はテクストによってまちまちだった可能性がある。(中略)忘れてはならないのは、こうした修正や書き変えが懐疑主義者や聖書排斥者の手ではなく、聖書の保存に生涯を捧(ささ)げた人々の手でなされたことだ。

(中略)初期の聖書本文の、変化する性格を死海写本は明るみに出したわけだが、これは聖書を神の御業の記録として読むユダヤ教徒やキリスト教徒の信仰を揺るがすものではない。死海写本が打ち砕くのは、これまで長らく残っていた根本主義(ファンダメンタリズム)である。(第9章クムラン、234ページ)

私は本書に出会い、今まで何となく抱いていた疑問、聖書テクスト間の矛盾について、明快な回答を得ることができた。同時に、今まで以上に聖書を信頼し、この教え、歴史、登場人物に対する愛着が増したことをここに告白する。端的に言うと、信仰的成長を自覚できたということである。

同志社大学の院生時代に、忘れられない授業があった。越後屋朗教授の旧約学の授業がそれである。越後屋教授は考古学的見地から旧約聖書(ヘブライ語聖書)を解説してくださった。その中でいつも「聖書にはこう書いてあるんだけどね・・・。考古学の発見からすると・・・」と語っておられた。

その言い方は、決して聖書を批判するものではなかった。むしろ聖書がいかに大切なものか、書簡内で語られる内容がどれほど信じるに足るものであるか、そのリアリティーを素直に告白しておられるように、私には受け止められた。

カーギル氏の著作を一気読みし、あの時の感動が再びよみがえってきた。

聖書をもっと知りたいと思われる方、自分の手でリアリティーをつかみたいと願われる方にとって、本書は少々お高い(3800円+税)が決して損はさせないと思う。確かに聖書の知識が問われ、今までどれだけ聖書になじんできたかによって、その理解度は異なるであろう。しかしそれを上回って余りある、著者の信仰のあつさ、探究心をうかがい知ることができる。

個人的には、今年ベストの1冊であった。

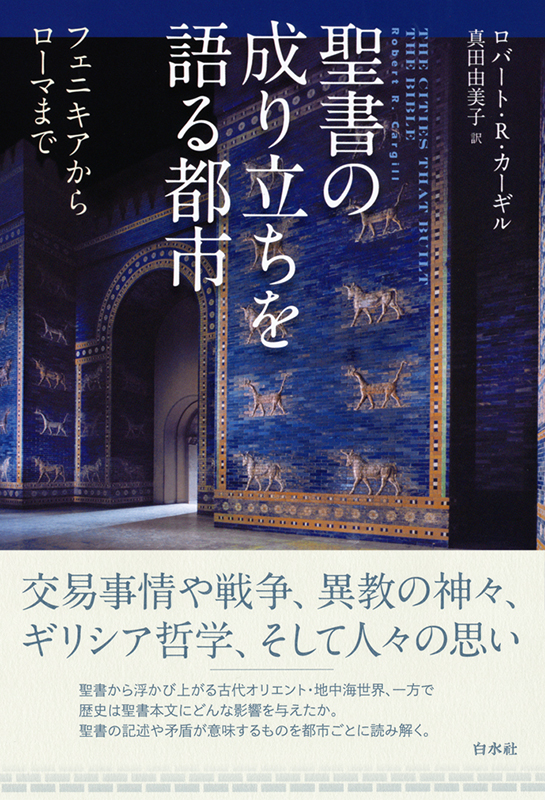

■ ロバート・R・カーギル著『聖書の成り立ちを語る都市 フェニキアからローマまで』(白水社、2018年3月)

◇