人を苦しめているものは一体何なのだろう。人は何に苦しめられているのだろうか。すると人は、天変地異、病気、困難な出来事、そうした事柄を思い浮かべるかもしれない。確かに、そうした事柄は人を苦しめはするが、これらは外側の苦しみであって内側の苦しみではない。実は、人を真に苦しめているのは内側の苦しみである。聖書はその様子を、次のように表現している。

人の心は病苦をも忍ぶ。しかし、ひしがれた心にだれが耐えるだろうか。(箴言18:14)

聖書は、内側では「ひしがれた心」が人を苦しめているという。その苦しみは、外側の苦しみよりも勝っているという。では、何が「ひしがれた心」にするのだろう。その何かが、人を苦しめているものになる。それを明らかにし、どうすればその苦しみから解放されるのか、そうした話をしてみたい。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

【人を苦しめているもの】

眼鏡

唐突だが、次の写真を見比べてほしい。

この二つの写真、実は同じ花を異なる「目」で見ている。黄色く見える方は「人の目」で見たもので、白に赤い模様が見える方は「蜂の目」で見たものだ。見ている花は同じでも、それを見る「目」の違いによってまったく異なる認識が生じるのである。では、次の2枚の写真を見てほしい。

この2つの写真は、同じ場所から同じカメラで、同じ被写体を写している。違うのはカメラに付けている「レンズ」だけで、まったく同じ物を写している。カメラというのは、カメラ本体と「レンズ」という構成で出来ていて、カメラ本体は白紙の紙のようなものだ。そこに何を写し出すかは「レンズ」が決めている。それで、同じものを写しても「レンズ」の違いで、このようにまったく違った写真になる。

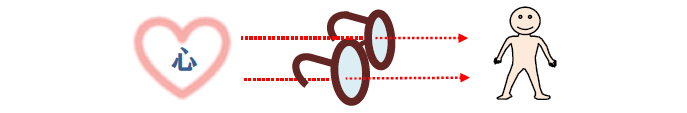

何が言いたいかというと、同じ物を見ても、それを見る「目」、あるいは「レンズ」によって、まったく異なる認識が生まれるということだ。人が何かを「心」で認識する仕組みも、これとまったく変わらない。「心」は「カメラの本体」のようなもので、白紙の状態にある。その「心」に何かを認識させるには、カメラでいうところの「レンズ」を必要とする。それをここでは「眼鏡」と呼ぶことにする。心が何かを感じ取って認識するには、何かを判断する「眼鏡」が必要であり、掛ける「眼鏡」によってはまったく異なる認識が生じるのである。

例えば、私たちは日本語の世界で育ったので「日本語」という眼鏡を掛けている。そのため、日本語を話す自分を日本人として認識する。ところが、アメリカで育ったなら、「英語」という眼鏡を掛け、自分をアメリカ人として認識するようになる。同じ人間であっても、掛ける「眼鏡」によって自分に対する認識はまったく変わってしまうのである。

ということは、人が苦しみを覚えるのは使っている「眼鏡」の判断ということになる。「眼鏡」が「あなたは価値がない」と判断すれば、人は苦しみを覚えてしまう。つまり、人の内側にある「眼鏡」が、「ひしがれた心」を生み出している。

問題は、人が自分を見るのに使っている「眼鏡」が、神が使う「眼鏡」とはまったく異なるということだ。自分が見ている姿と、神の目が見ている姿がまったく違うのである。人が使う「眼鏡」は人が作ったもので「人間的な標準」というが、それで見る自分はまるで「醜いアヒルの子」、すなわち「ダメな者」である。自分を「ダメな者」だと認識すれば、誰であれ「ひしがれた心」になるしかない。このことが人を愛せないという罪も引き起こし、「ひしがれた心」の苦しみに追い打ちを掛けている。

ところが、神の「眼鏡」で見ると、まったく別の自分が見えてくる。神の「眼鏡」とは「キリスト」であり、「キリスト」を通して見る自分は「白鳥」、すなわち「良き者」になる。いや、ただの「良き者」ではなく、「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している」(イザヤ43:4)とまで言われるほどの「良き者」である。つまり、「人間的な標準」の眼鏡で見る場合と、神の眼鏡で見る場合とでは、自分に対する認識が正反対になるのだ。言うまでもないが、神の「眼鏡」で見た方の認識が正しい。それが真実の姿となる。

このように、自分がどのような者であるかを決定するのは「眼鏡」である。自分が何者であるのか、価値があるのかないのか、そうしたことを認識させてくれるのが「眼鏡」になる。重さを知るには重さを量る基準を必要とするように、人が自分を認識するには、自分を知る基準を必要とするのである。それを「人間的な標準」の「眼鏡」という。この眼鏡が、神の造られた「良き者」を、「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)、「ダメな者」として認識させ苦しめている。

では、「人間的な標準」とは一体どのような眼鏡なのだろう。それを詳しく見てみることにしよう。そうすれば、まことに人を苦しめているのは「人間的な標準」という眼鏡であることに納得がいく。

「人間的な標準」

自分自身のことを「自己」というが、「自己」を知るには眼鏡を必要とする。私はどのような者で、どのような価値があるかを知るには、それを判断するための基準を必要とする。基準となる眼鏡があって、人は初めて「自己」を認識できる。とはいえ、神との結びつきのない「死の世界」においては、その眼鏡は人が作るしかなかった。

そこで人類は互いを比べ、人の価値を知る共通の眼鏡を作った。それを「人間的な標準」というが、その特徴を一言で言うと、「うわべ」で人の価値を判断するというものだ。何ができるのか、どのような容貌なのか、何を持っているのか、そうした「うわべ」を比べることで人の価値を判断し、「うわべ」によって人を裁く。イエスはそれに対し、こう言われた。

うわべによって人をさばかないで、正しいさばきをしなさい。(ヨハネ7:24)

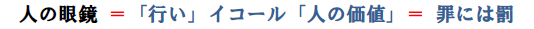

このイエスの言葉からも人が使っている眼鏡の特徴は、「うわべ」で価値を判断するものだと分かる。そして、「うわべ」の基本になるのが「行い」なので、人の眼鏡の土台は“「行い」イコール「人の価値」”となる。ゆえにこの眼鏡では、「行い」が良くなければ「罪」と見なされ、“罪には罰”という判断が下される。それがこの眼鏡の土台であり、この土台に、「行い」に関するさまざまな肉付けが各時代、個々の民族でなされ、「人間的な標準」という眼鏡になっている。

人はその眼鏡を、「人は〇〇でなければならない」、あるいは「人は〇〇であるべきだ」という思いで所有している。聖書は、こうした「人間的な標準」の眼鏡を「律法」と呼ぶ。ただし、律法には「神の律法」もあるので、それとは区別するために聖書はこれを「罪の律法」(ローマ7:25)と呼んで区別している。

このように、人が作った眼鏡は“「行い」イコール「人の価値」”であるため、人は「行い」の規定となる「律法」で人を知ろうとする。ゆえに「律法」が定めた「行い」をできる者は価値があり、できない者は「ダメな者」となる。そして、「ダメな者」という判定が下れば、その相手に嫌悪感や怒りを覚えてしまう。この思いは、明らかに「愛せよ」という「神の律法」に違反する罪であり、「律法」で人を知ろうとしたことで人は罪に突き進んだのである。

律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。(ローマ4:15)

すなわち、人が「自己」を認識するために作った眼鏡は「行い」の規定となる「律法」となり、ゆえに「律法」に違反する者を見ると敵意を生じさせ、人を愛せないという罪を犯させるようになった。

敵意とは、さまざまの規定から成り立っている戒めの律法なのです。(エペソ2:15)

そうした眼鏡は神との結びつきのない「死の世界」が生み出したので、「死のとげ」が罪であり、「罪の力」が「律法」であるという構図になる。

死のとげは罪であり、罪の力は律法です。(1コリント15:56)

さらに言うと、「うわべ」が完全な者などいないので、この眼鏡では誰もが「ダメな者」になってしまう。一時は「うわべ」が良いとなっても、誰もが時間とともに老いていくから必ず「ダメな者」になってしまう。このことに罪を犯してしまうということが重なり、人を内側から苦しめているのである。まことに「人間的な標準」の眼鏡のせいで人は「ダメな者」とされ、さらには罪まで犯すことになって苦しんでいる。このことを、今度は人の造りからも見てみよう。

人の造り

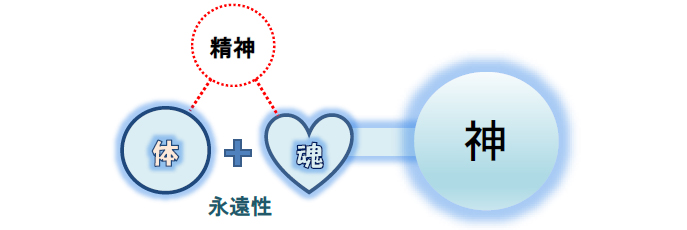

人というのは、「魂」と「体」からなる総合である。そして、総合を受け持つのが「精神」であり、「精神」は「魂」と「体」の欲するところを調整する。その「魂」は、神の「いのち」が吹き込まれたことで造られた。「神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた」(創世記2:7)。ゆえに、人の「魂」は神の「いのち」の部分であり、「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)、人は神と一つ体である。

あなたがたのからだはキリストのからだの一部であることを、知らないのですか。(1コリント6:15)

従って、「魂」は神と同じ霊であり、神と同じ永遠性を有している。そのため、「魂」は同じ神を慕い求める運動をする。「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます」(詩篇42:1)。その運動は、とこしえに変わることがない。人のお腹は食物を欲するという運動を繰り返すように、「魂」も神を慕い求め続けるのである。

そして、「体」はその「魂」を支えるために造られたので、「体」も「魂」と同じ永遠性を有し、「魂」の運動を支持する働きをした。ゆえに、「魂」と「体」の欲するところを調整する「精神」は、調和の取れた上に立脚することができ、安息を得ていた。以上が、神が人を造られたときのありようである。

ところが、ここに大事件が起きる。悪魔が人を欺き、罪を犯させてしまったのだ。その結果、人は神との結びつきを失ってしまった。神だけが永遠なので、神との結びつきを失うと人の「体」は永遠性を失うしかなかった。だから、神は人にこう言われた。

あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る。(創世記3:19)

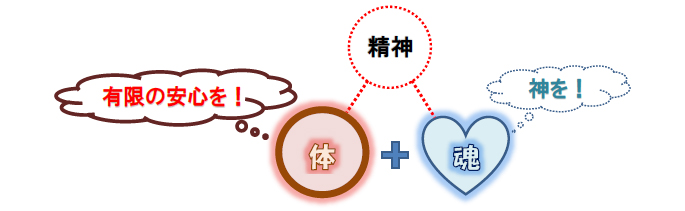

こうして人の「体」は、今日私たちが知るありようになった。「体」は有限になり、有限なるものに安心を求めるようになった。すなわち、「魂」は永遠なる神を求め、「体」は有限の安心を求めるという矛盾が生じるようになったのである。そうであっても「体」が暮らす有限の世界にあっては無限なる神を見ることができないため、「精神」は「体」が欲する有限なる安心を優先させるしかなかった。

ここに、神とは異なる人独自の「眼鏡」が誕生する。その「眼鏡」は、「体」が欲する有限の安心を得るための規定であり、それは「ねばならない」という「律法」になった。人は「律法」をクリアーすることで周りから称賛され、最もおいしい有限の安心を手にした。しかし同時に、「律法」によって「ダメな者」という自分も認識するようになり、内側から苦しめられることにもなった。

このように、神との結びつきを失う「死」が入り込んだことで人は本来の「眼鏡」を失い、自らを知るための独自の「眼鏡」を作り出したのである。しかし、その「眼鏡」は有限の安心に価値を見いだすので、有限となる「うわべ」が良くないと「ダメな者」という判定を下してしまう。そうなると、人は人を愛せなくなるので、神の律法「愛せよ」に逆らう罪に突き進むことになる。それだけではない。この「眼鏡」は有限の安心を求めさせるので、有限の安心となる富をめぐっての争いも引き起こさせる。こうしたことが「ひしがれた心」をもたらし、内側で人を苦しめているのである。

人を苦しめているもの

人を苦しめているものは、どこからどう見ても「人間的な標準」の眼鏡で間違いない。それは「ねばならない」という「律法」であり、それが怒りを生じさせ、罪を犯させている。それが「ひしがれた心」をもたらし、人を苦しめている。

しかし、人はそのことを知らない。怒りという苦しみに襲われると、相手のせいだと思ってしまう。相手が悪いから、自分は怒りを覚えていると思い込む。だから相手を責め、自分が掛けている眼鏡に合うように相手を変えようとする。自分の眼鏡はそのままで、相手を変えることで自分の怒りを鎮めようとするのである。

これは、実にばかげた対応であり、まったくもって意味がない。というより、状況を悪化させるだけである。その昔、人が病になれば血を抜くという信じがたい治療が行われたことがあったが、それと何ら変わりがない。実際、アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンは病気になったときに血を抜く治療を受け、出血多量で死んでしまった。まさに、状況を悪化させる治療であった。相手を変えることで自分の怒りを鎮めようとするのは、まさしくこれと同じなのである。

もう一度言うが、人の心に怒りを招いて人を苦しめているのは、「人間的な標準」の眼鏡である。ゆえに、苦しみから解放されるには、「人間的な標準」の眼鏡を廃棄するしかない。相手を変えようとしてもまったく意味がない。これは自分自身に対しても同様である。自分に怒りを覚えるのであれば、それは「人間的な標準」の眼鏡ゆえである。「ひしがれた心」になるのは、「人間的な標準」の眼鏡を通して自分を知ろうとするからだ。ゆえに、この眼鏡を廃棄するしか解決はない。

そこで神は、「人間的な標準」の眼鏡を取り除くための福音を用意してくださった。ならば、神はどのような福音を用意してくださったのだろうか。人を苦しめている眼鏡を取り除く福音を、続けて見てみることにしよう。

【つまずきの石】

神が用意された福音は、それを信じれば「人間的な標準」の眼鏡が外れる仕組みになっている。福音が信じられる度合いに応じて「人間的な標準」の眼鏡が外れ、神の眼鏡が掛けられるようになっている。というのも、神の福音は「人間的な標準」の眼鏡では「つまずきの石」となるからそうなる。「つまずきの石」となることで人の眼鏡の前に立ちふさがり、眼鏡を取り除く力を発揮する。それで聖書に、「見よ。わたしは、シオンに、つまずきの石、妨げの岩を置く」(ローマ9:33)とある。では、そのことを詳しく見てみよう。

神の用意された福音

「人間的な標準」の眼鏡を外させるには、神の福音は真に「人間的な標準」に対する「つまずきの石」でなければならない。真に「つまずきの石」になることで初めて「人間的な標準」の眼鏡と対峙することができ、それを外させる選択を人に迫ることができるからだ。ゆえに、神の福音を人が勝手に「つまずきの石」ではなく、「つまずかない石」に変えてはならないのである。「人間的な標準」に合わせ、誰もが納得のいく話にしてはならない。そんなことをすれば、「人間的な標準」の眼鏡は外れない。これを外させるには、真に「つまずきの石」でなければならないのである。

そこで思い出してほしいのが前回のコラムとなる。そこでは、いかに神の福音が「つまずきの石」となるかを詳しく説明した(参照:福音の回復(70))。その際、「つまずきの石」の程度を理解してもらうために『王からの伝言』という話をしたが、もう一度その話を簡単に述べさせてほしい。それを読み、いかに神の福音が「つまずきの石」であるかを知り、それゆえ「人間的な標準」の眼鏡を外させることができることを知ってほしい。

あるところに、かつてないほどの絶対的な権力を持った王様がいた。誰もが、その王様の前ではひれ伏した。その王様が、何とある村の貧しい青年に、「一人娘の花婿になってほしい」という伝言を届けてきたのだ。

言うまでもなく、青年はその伝言につまずいた。なぜなら、それは聞いたことも、見たことも、心に浮かんだこともない話であったからだ。そんな話を人に話せば周りからは変な目で見られることは明らかであり、青年は周りの目を恐れ、まったく信じようとはしなかった。とはいえ、相手は王様。もしも本当ならどうしようと、彼は苦しむ羽目になった。神の用意された福音はみな、そうした類の話なのである。それで聖書は、こう教えている。

まさしく、聖書に書いてあるとおりです。「目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして、人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは、みなそうである」(1コリント2:9)

神が用意された福音、すなわち『神からの伝言』を一言で言うなら、私たちの罪を無条件で赦(ゆる)し、無条件で愛するというものだ。言い方を変えれば、「永遠のいのち」を無償で与えるということだ。あの“神”が、このことを十字架の死をもって申し出てくださったのである。それはまさしく、一生寄り添う神の花婿、あるいは花嫁として私たちを迎え入れたいということを意味したので、聖書にはこうある。

というのも、私は神の熱心をもって、熱心にあなたがたのことを思っているからです。私はあなたがたを、清純な処女として、ひとりの人の花嫁に定め、キリストにささげることにしたからです。(2コリント11:2)

先の『王からの伝言』の話につまずくのであれば、この『神からの伝言』に対するつまずきはその比ではない。真につまずくしかない内容である。それはあまりにも度が過ぎた話であり、見たことも聞いたこともなく、人の心に思い浮かんだことのない話ゆえに、真に「つまずきの石」となる。そうである以上、「人間的な標準」の眼鏡を外し、ただ信じるしかない。すなわち、「人間的な標準」となった知恵では神を知り得ないのである。ここに神の知恵がある。

事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ、神はみこころによって、宣教のことばの愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのです。(1コリント1:21)

このように、神は人を苦しみから救い出すために、わざわざ「つまずきの石」となる福音を用意された。それはまさに、「人間的な標準」の眼鏡を廃棄させるために、「人間的な標準」とは敵対する福音であった。神はそうやって人を苦しめている眼鏡を外させ、苦しみから救い出そうとされたのである。

ちなみに、人が作った宗教は人を苦しみから救い出すことなどできない。なぜなら、それは「人間的な標準」の眼鏡を土台に作られているからだ。その土台は、“「行い」イコール「人の価値」”であり“罪には罰”なので、一生懸命に徳を積めば救われ、悪いことをすればバチが当たるというような内容になっている。これは「つまずきの石」ではなく、「人間的な標準」の眼鏡に準拠した教えであり、そんなものをいくら信じてもまったく意味がない。死に対する不安を紛らわすことはできても、「ひしがれた心」からは解放されない。

しかし、イエス・キリストが届けてくださった福音は違う。神は「行い」には関係なく無条件で人を愛し、どんな罪も赦すと言われる。これは「人間的な標準」の土台を完全に否定する内容なので、真に「つまずきの石」となる。だからこの福音は、人を苦しめている「人間的な標準」の眼鏡を外させることができる。この福音を信じさえすれば、人は苦しみから解放されるのである。だが、ここに問題がある。「人間的な標準」の激しい抵抗に遭って、人の力では信じることができないのだ。その抵抗はこうである。

激しい抵抗

「自己」は、自分を知る眼鏡で決定される。神との結びつきがない「死の世界」では、その眼鏡は「人間的な標準」であって、私たちがこの世で認識している「自己」は、あくまでも「人間的な標準」による。そのため、「人間的な標準」を捨てて福音を信じるということは、認識している「自己」を捨てるということになる。それは、この世に対して死ぬということでもある。ならば、人は「自己」を捨てられるだろうか。この世に対し、死ぬことができるのだろうか。そんなことはできないので、福音が信じられない。これが、「人間的な標準」の激しい抵抗の実体である。

「人間的な標準」の激しい抵抗はまだある。それは、真に「つまずきの石」となる福音を信じでもすれば、途端に周りから変な目で見られてしまうことだ。先の青年は「一人娘の花婿になってほしい」という王からの伝言を聞いたが、そんな伝言を人に話せば、周りから変な目で見られることは明らかであった。それは耐えがたいことなので、青年は人の目を恐れて信じようとはしなかった。それと同じことが、福音を信じようとするときに起きる。つまり「人間的な標準」は、人の目を恐れさせることで激しく抵抗するのである。

さらに言うと、「愛されたい」という願望があるから人の目を恐れてしまう。この願望は、人の持つ願望の中では最も強い。誰もが、周りから良く思われようとして生きている。これを「この世の心づかい」というが、人から良く思われるための基準がそのまま「人間的な標準」なので、それを捨ててまで信じるということができない。すなわち、「愛されたい」という願望による「この世の心づかい」が、福音となる御言葉をふさいでしまうのである。

また、いばらの中に蒔かれるとは、みことばを聞くが、この世の心づかいと富の惑わしとがみことばをふさぐため、実を結ばない人のことです。(マタイ13:22)

イエスは、「御言葉」をふさぐ敵は他にも「富の惑わし」があると言われたが、「富の惑わし」も「人間的な標準」から生まれた。「人間的な標準」は「うわべ」で人の価値を判断するので、「うわべ」を着飾るものが富となり、それをめぐる争いが「富の惑わし」になった。「この世の心づかい」も「富の惑わし」も、「愛されたい」という願望に支えられている。こうした事情ゆえに、人は「人間的な標準」を捨てることができない。

ちなみに、「愛されたい」という願望は、神との結びつきを失う「死」が入り込んだことで誕生した。神との結びつきを失ったことで、人は神に愛されている自分が見えなくなり、そのことの「不安」から、「愛されたい」という願望を抱くようになった。しかし、神が見えない世界では、人から愛されるしかなく、それで「うわべ」を着飾るようになった。そこから愛されるための価値を定める「人間的な標準」の眼鏡が生まれ、「律法」となった。互いの価値を「律法」で裁き合うようになり、罪を犯すようになった。

このように、神の福音を信じようとすると、「人間的な標準」の激しい抵抗に遭ってしまう。それは、認識している今の自分を捨てることができないという抵抗であり、周りから変な目で見られたくないという抵抗である。「人間的な標準」の眼鏡は、まさに人の心にこびり付いて離れないのである。そのこびり付きを支えているのが、「愛されたい」という願望にほかならない。そうした事情から、人はイエス・キリストを拒んでしまう。

ならば、どうすればよいのか。どうすれば信じられるようになるのか。それはつまり、どうすれば人を苦しめている「人間的な標準」の眼鏡を外し、人が高価で尊く見える神の「眼鏡」を掛けられるようになるのかという話になる。次項では、その道筋を見ていこう。

【信じられるようになるには】

「人間的な標準」にとって神の福音は、真に「つまずきの石」となる。そうであるからこそ、神の福音を信じることで「人間的な標準」の眼鏡を外すことができる。しかし、「人間的な標準」の激しい抵抗に遭い、信じることが人にはできない。そこで神の助けが必要になる。とはいえ、神が勝手に助けることはできない。人には選択する「意志」が備えられているので、神が助けるには、人の側から神に助けを乞う必要がある。ゆえに神は、人のうちに働きかけ、神に助けを乞うという願いを起こさせる。

あなたがたのうちに働きかけて、その願いを起させ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神のよしとされるところだからである。(ピリピ2:13、口語訳)

従って願いが起きたなら、人はただ、神に助けを乞う選択をすればよい。そうすれば神が助けてくださる。別の言い方をするなら、神が人のうちに呼びかけてくださるので、人はそれに応答さえすればよいということだ。そうすれば神の助けが得られ、信じられるようになる。そこで、神はどのような働きかけをし、どのように神に助けを乞う願いを起こさせるのかを見ていきたい。題して、『信じられるようになるには』である。

幼子

どうすれば信じられるようになるかは、幼子の姿から知ることができる。幼子は、「人間的な標準」では「つまずきの石」でしかない福音でも「感激」して聞き入り、「イエス様を信じます」と言う。このことは、幼子のような「感激」を持つことができれば「人間的な標準」の眼鏡を捨て、神の国を受け入れられるようになることを物語っている。それでイエスは、次のように言われた。

まことに、あなたがたに告げます。子どものように神の国を受け入れる者でなければ、決してそこに、入ることはできません。(ルカ18:17)

ならば、幼子が「感激」するのはなぜなのだろう。それは、自らの「弱さ」を知るからである。誰かに頼らなければ生きられないことを知っているから、自分を助けてくれる良い話には「感激」し、信じてしまう。自らの「弱さ」を知るから、何かにすがろうとして信じてしまう。すなわち、「つまずきの石」である福音を信じられるかどうかは、「弱さ」の自覚に懸かっているということだ。

そこで神は、人が自らの「弱さ」を自覚できるようになるよう働きかけられる。それには、どうにもならない罪を自覚させることが最も効果的なので、神は罪に気付かせようとされる。人は罪を通して「弱さ」を自覚すれば、必死になって罪が赦されるというあの「つまずきの石」の福音を受け取ろうとする。このことを、パウロを例に見てみよう。

パウロは、神の働きかけによってどうにもならない罪に気付かされた。そのことで本当にみじめな自分を知り、「弱さ」を自覚するに至った。

私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか。(ローマ7:24)

「弱さ」を自覚したパウロは、神に助けを乞う選択をした。そして、神の福音が深く信じられるようになり神に感謝した。

私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。(ローマ7:25)

このように、神がされる人への働きかけは罪に気付かせ、神の恵みなしでは生きられない「弱さ」を自覚させるというものだ。そのことで、神に助けを乞う選択が可能となり、幼子のように神の福音を信じることができる。「人間的な標準」の眼鏡を捨てることができ、福音を信じられるようになる。まことに神の福音となる恵みは「弱さ」のうちに現れる。パウロはそのことを主から教えられ、次のように証しした。

しかし、主は、「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現れるからである」と言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。(2コリント12:9)

主が言われたように、人は幼子のように「弱さ」を自覚できるようになれば、神の恵みを受け取れるようになる。それはちょうど、溺れていることに気付いた者が、今までは見向きもしなかった板にしがみつくようなものだ。では、神はどうやって罪に気付かせ、「弱さ」を自覚させてくれるのだろう。今度は、それを見てみよう。

罪に気付かせる

まず神は、罪に気付かせるのに聖書を使われる。聖書の言葉に神の力が働き、すべての人を罪の下に閉じ込めようとされる。そのことで「弱さ」を自覚させ、イエス・キリストの福音を信じる選択を迫り、約束の福音を与えようとされる。

しかし聖書は、逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束が、イエス・キリストに対する信仰によって、信じる人々に与えられるためです。(ガラテヤ3:22)

聖書を知らない者には、神が人の心に書き込んだ律法を使い、どうにもならない罪に気付けるよう働きかけてくださる。

彼らは、律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。(ローマ2:15、新改訳2017)

神はそうやって人の心の戸を叩かれる。それにより、神なしでは生きられない「弱さ」を自覚させようとされる。従って、人は神が叩く戸の音を聞いたなら、ただ戸を開ければよい。それが神にあわれみを乞うということであり、そうすれば神がその人のうちに入り、「つまずきの石」となっていた御言葉を食べられるよう助けてくださる。

見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく。だれでも、わたしの声を聞いて戸をあけるなら、わたしは、彼のところに入って、彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする。(黙示録3:20)

このように、神は人の心を叩くことで罪に気付かせ、「弱さ」を自覚できるようにされる。あとは、この神の呼びかけに応答すればよい。罪に気付くことで自分の「弱さ」を承認し、絶望すればよい。そうすれば幼子のように『神からの伝言』である福音に「感激」を覚え、信じられるようになる。その時、その人は「人間的な標準」の眼鏡を捨てている。

ただし、「弱さ」を1回でも承認すれば、それだけで「人間的な標準」の眼鏡を完全に捨てることができるというわけではない。「つまずきの石」であった福音を、すべて信じられるようになるということではない。というのも、「弱さ」の自覚は「罪」の認識と同様、どこまででも深いので、自覚の深さに応じて眼鏡を捨てることができ、福音に対する信仰も増し加えられていくからだ。最後に、そのことを見ておこう。

【信仰を増し加える】

クリスチャンになってからのつまずき

神の働きかけで、人が「弱さ」を1回でも自覚すれば、キリストの御手にしがみつくようになる。そのことで「人間的な標準」の眼鏡に小さな穴が開き、復活されたイエス・キリストが信じられるようになる。それは、神との結びつきが回復したということを意味する。それでイエスは、信じる者は「永遠のいのち」を持っていると言われた。これを、救われるという。

まことに、まことに、あなたがたに言います。信じる者は永遠のいのちを持っています。(ヨハネ6:47、新改訳2017)

さらにイエスは、「永遠のいのち」が与えられたのであれば、それを失うことは断じてないと言われた。つまり、救いが取り消されることはないと明言された。

わたしは彼らに永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びることがなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去るようなことはありません。(ヨハネ10:28)

イエスが言われる救いを手にした人たちをクリスチャンというが、クリスチャンになれば、神の福音にはもうつまずかなくなるのだろうか。とんでもない。イエス・キリストにはつまずかなくなったというだけで、つまずきはさらに続く。何につまずくかというと、「罪が赦される」という福音につまずく。神は罪を裁かないで赦すと言われるが、「だから、わたしはあなたがたに言います。人はどんな罪も冒涜も赦していただけます」(マタイ12:31)、そのことにつまずく。

しかし、こう言うだろう。罪が赦されるという福音にはつまずいていないと。それは信じていると。だが、もしそれが本当であれば、人の罪を見て裁くようなことは決してしない。なぜなら、神が赦すと言われる罪を赦せないと言って裁くことは神に対する反抗であり、神の教えに対するつまずきの何ものでもないからだ。従って、いまだに人を裁いているのであれば、あなたは「罪が赦される」という福音に対して積極的につまずいていることになる。

まだ他にも、クリスチャンがつまずく福音がある。それは、神が行いには関係なく、無条件で愛するという福音につまずく。神は「あなたはOKであり、わたしはあなたを愛している」と言われるが、「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している」(イザヤ43:4)、無条件で愛するという福音につまずいてしまう。

しかし、こう言うだろう。神に愛されているという福音にはつまずいていないと。それは信じていると。だが、もしそれが本当であれば、自分と人とを比べて嫉妬したり、落ち込んだりすることなど決して起こり得ない。本当に、「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している」(イザヤ43:4)という福音を信じられるようになったのであれば、一体誰と比べる必要があるというのか。比べることなどまったくない。

従って、自分と人を比べ、嫉妬したり落ち込んだりするということは、「無条件で神に愛される」という教えに反抗しているのであり、神の教えにつまずいている。要するに、無条件では愛されないとする「人間的な標準」の眼鏡を掛け、いまだに無条件で愛するという福音を信じられないでいるのだ。「人間的な標準」の眼鏡の土台は、“「行い」イコール「人の価値」”であり、“罪には罰”なので、「無条件で神に愛される」という福音には最も激しく抵抗してくるのでそうなる。

このように、クリスチャンになっても福音へのつまずきは続く。イエスの弟子たちを見よ。彼らは、「イエス」が約束された「キリスト」だと信じられるようになっても互いを比べ、誰が偉いかを競ったではないか。「さて、弟子たちの間に、自分たちの中で、だれが一番偉いかという議論が持ち上がった」(ルカ9:46)。彼らの争いは、「無条件で神に愛される」という教えに反抗していたのであり、イエスが語られた福音への積極的なつまずきにほかならない。

すなわち、「人間的な標準」の眼鏡を完全に排除するということは、そうたやすくはないということだ。それはちょうど、足に深くこびり付いた泥を洗い流すようなもので、1回水を掛けたぐらいではどうにもならないのと似ている。キレイに泥を落とすには、根気よく洗い続けていかなければならないように、「人間的な標準」も、根気よく捨て続けていくしかないのである。この作業を十字架に死ぬというが、それを見てみよう。

十字架に死ぬ

私たちはクリスチャンになっても「人間的な標準」で人を知り、神を知ろうとしてしまう。だからいまだに人の罪を見ては裁き、神の戒めである「愛せよ」に逆らい、敵意を抱くという罪を犯し続けてしまう。しかし、そんなことは神からすれば織り込み済みなので、聖書は次のように教えている。

もし、罪を犯してはいないと言うなら、私たちは神を偽り者とするのです。神のみことばは私たちのうちにありません。(1ヨハネ1:10)

罪など犯さないというクリスチャンがいれば、その者は神を偽り者にしているという。つまり、罪を犯させる装置となった「人間的な標準」の眼鏡を一気に捨てることなどできないということだ。それは、捨て続けていくしかないのである。捨て続けるとは、「人間的な標準」で知った自分を捨て続け、何があろうともキリストについて行くことを意味する。それでイエスは、こう言われた。

だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。(マタイ16:24)

そう、私たちのすべきことは、何があってもキリストについて行くことである。キリストについて行こうとすればイエスの弟子たちのようにつまずき、罪が照らされる。しかし、そのことで「弱さ」を自覚でき、「罪が赦される」という福音を受け取ることができる。神の福音を受け取れば、「人間的な標準」の眼鏡は廃棄されていく。その良い例がペテロである。

ペテロは、何があってもキリストについて行こうとした。ついて行こうとしたがゆえに、ペテロは殺されることになったキリストにつまずき、そのことで自分の罪が照らされ「弱さ」を自覚することができた。こうしてペテロは、必死になって「罪が赦される」という福音を受け取り、「人間的な標準」の眼鏡を廃棄されていった。行いには関係なく愛されるという福音を、まことに信じられるようになった。それは「人間的な標準」で知る自分をキリストの十字架につけ、「人間的な標準」というこの世に対して死ぬことを意味するので、聖書はこう教えている。

しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。(ガラテヤ6:14)

このように、「人間的な標準」の眼鏡を外すには、何があってもキリストについて行くしかない。そうすることで罪を深く知るようになり、「弱さ」を深く自覚するようになり、罪が赦され無条件で愛されるという福音を信じられるようになっていく。それはそのまま、「人間的な標準」で知った自分が十字架で死んでいくことを意味するので、この作業を「十字架に死ぬ」という。この作業に伴い、すべてが新しく見えるようになり、苦しみからも解放されていく。

すべてが新しくなる

人は「十字架に死ぬ」ことで透明な自分になり、透明になった自分をキリストの上に置けるようになる。それはつまり、「人間的な標準」で人を知ろうとするのも、神を知ろうとするのもやめたことを意味する。

ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。(2コリント5:16)

こうして「自己」を知る眼鏡は「人間的な標準」から、「キリスト」になる。「キリスト」で自分を知るようになれば、すなわちキリストのうちにあるなら、神が途方もない現実を請け負ってくれていることを実感するようになる。いつも共にいてくれて、いつも無条件で愛される神を実感するのである。まさしく古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなる。

だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。(2コリント5:17)

それは、今まで見えなかった霊的な世界を知るようになるということであり、そこには私たちの真実な姿がある。その姿とは、大ぜいいる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、一人一人互いに器官であるという姿にほかならない。

大ぜいいる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、ひとりひとり互いに器官なのです。(ローマ12:5)

そうした姿を認識できるようになると、次のような告白をするようになる。

私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。いま私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。(ガラテヤ2:20)

このように、人は「十字架に死ぬ」ことで真実な姿が見えるようになる。人は、この真実な姿が見えないから苦しんでいる。まさしく人を苦しめているのは「人間的な標準」の眼鏡であり、神の福音は、真実な人の姿を写し出さないこの眼鏡を壊し、真実な姿を写し出す神の眼鏡を掛けさせることにある。古い眼鏡で見ていた自分を十字架につけさせ、「キリストが私のうちに生きておられる」という真実を見えるようにするのが神の福音なのである。これを、信仰を増し加えるという。まさに神の福音は信仰に始まり、信仰に進ませるのである。

なぜなら、福音のうちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。「義人は信仰によって生きる」と書いてあるとおりです。(ローマ1:17)

◇