初めに

前々回は、さまざまな罪の行為に通じる「罪」の入り口は、「ほめられたい」という願望であることを説明した。そして前回は、神が涙される罪は「不信仰」だという話をし、その「不信仰」ですら、「ほめられたい」という願望が入り口になっていることを説明した。それは、簡単におさらいするとこうであった。

「ほめられたい」という願望を満たすには、人から良く思われる必要がある。周りと比べ、何か秀でている必要がある。そうなると嫉妬や怒りが生じ、人を愛せなくなり、さまざまな罪の行為へと向かってしまう。

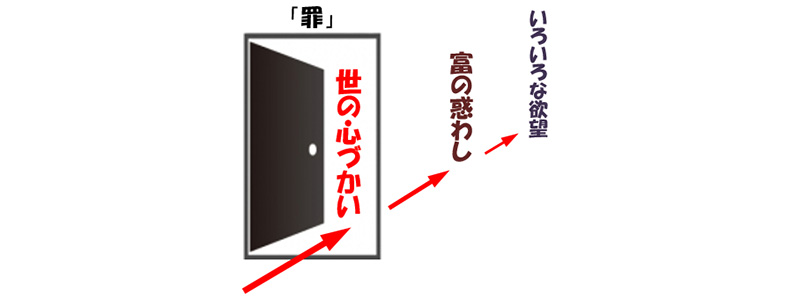

まことに「ほめられたい」という願望こそ、「愛せよ」という神の戒めに逆らう「罪」の入り口となる。イエスの言葉を使うなら、「ほめられたい」という願望は人から良く思われようとする「世の心づかい」であり、それが「富の惑わし」「いろいろな欲望」へとつながり、「愛せよ」という御言葉をふさいでしまう。

「世の心づかいや、富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、みことばをふさぐので、実を結びません」(マルコ4:19)

ならば「罪」の入り口となった「世の心づかい」、すなわち「ほめられたい」という願望はどこから来たのだろうか。それはまさに、「愛されたい」という思いであるが、どうして人は「愛されたい」という思いを抱くようになったのだろう。それこそが「罪の起源」ということになる。そこで今回は、「罪の起源」を探ることにする。

人は「良き者」であった

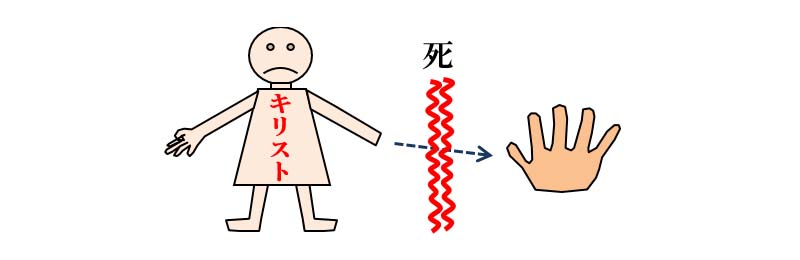

神は、人をご自分に似せて造られた。「さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、われわれに似せて」(創世記1:26)。別の言い方をすると、神は人を、神と1つ思いを共有する「神の器官」として造られた。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(Ⅰコリント12:27)。人を「手」に例えると、まさに神と人との関係はこんなイメージになる。

絵を見れば分かるように、人は「神の器官」として造られていたため、自分が裸であることを意識することも、自分の姿を恥ずかしいと思うこともなかった。

「人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった」(創世記2:25)

恥ずかしいとは思わなかったというこの証言から、人の中に良く思われたいという願望などまったくなかったことが分かる。すなわち、「罪」の入り口となる「愛されたい」という思いは、神の造られた人の「本性」にはまったくなかったということだ。

人は、まことに「良き者」として造られていた。ゆえに神は、「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)と証しされておられる。ならば、どうして人は「愛されたい」という思いを抱くようになったのだろう。さらに創世記の話を見てみよう。

人に「死」が入り込む

神は、人に対しこう言われた。「しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ」(創世記2:17)。神が食べるなという物を食べることを「罪」を犯すというが、神は、罪を犯せば「死」が入り込むと言われた。だが、人は悪魔に欺かれ、食べるという罪を犯してしまった。当然、そのことで「死」が入り込んだ。その時の様子を、聖書は次のようにつづっている。

「このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った」(創世記3:7)

人は「神の器官」として造られていたため、神との結びつきを失わない限り自分の姿を知りようがなかったが、「自分たちが裸であることを知った」という。ということは、人は神との結びつきを失ってしまったことを意味する。この出来事こそ、神の言われた「それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ」という「死」であった。神が言われた「死」とは、まさに神との結びつきを失うことを指していたのである。その「死」を絵にすると、こんなイメージになるだろう。

絵を見れば分かるように、「手」は神との結びつきを失うと、自分の姿を知るようになる。すると、「手」は自分の姿に対し何を思うだろう。その姿は今まで意識したことのない姿なので、まことに恥ずかしいとしか思えない。だから、何かでおおい隠したくなる。実際、神との結びつきを失ってしまったアダムとエバは、次のような行動を取ったと聖書にある。

「そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った」(創世記3:7)

これこそ、少しでも自分が良く思われようとする行為であり、「罪」の入り口となった「愛されたい」という思いの始まりにほかならない。その証拠に、このあと2人は神に罪を問われると、2人とも他の人のせいにし、自分は悪くないことを訴えた(創世記3:11~13)。神から良く思われようと努めたのである。これこそが「ほめられたい」という願望であり、人から少しでも良く思われようとする、「世の心づかい」の始まりを物語っている。

つまり、悪魔の仕業で人は罪を犯し、そのことで神との結びつきを失う「死」が入り込み、人は「愛されたい」という思いを抱くようになったのである。そこから、イエスが言われた「世の心づかい」という「罪」の道を人は歩き始めた。まさに、「罪の起源」は「死」であった。

となれば、人が犯す「罪」は、死がもたらした「病気」という位置づけになる。神が造られた人の「本性」には罪を犯す性質などなく、人はあくまでも「良き者」ということになる。このことは実に重要なことなので、この理解で間違いないか、新約聖書の教えからも見ておこう。

新約聖書の教え

新約聖書の中に、パウロの書いた手紙がある。そのパウロは、私たちが罪を犯すようになった経緯を次のように解説している。

それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、全ての人たちに死が広がった。その結果、全ての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)

この解説からも、「罪の起源」は人に入り込んだ「死」であって、私たちの中には罪を犯す性質などなかったことが分かる。アダムは悪魔に欺かれたことで罪を犯したが、私たちはその罪によって入り込んだ「死」が原因で、罪を犯すようになったのである。パウロは創世記の出来事を、そのように解説した。先ほど見たことと、全く同じ理解に立っている。

ところが、どの聖書も私訳の下線部分、「その結果、全ての人が罪を犯すようになった」という箇所を、全く別の意味に訳している。例えば新共同訳は、「すべての人が罪を犯したからです」としている。全ての人に死が広がったのは、私たちもアダムにあって罪を犯したからという意味に訳し、あくまでも「死」は、人が犯した罪に対する神からの罰という話にしている。そうなると、私たちは罪を犯す「ダメな者」ということになり、「良き者」とは正反対の人間像が生まれてくる。そこで、この私訳の根拠について少し説明をしたい。

私訳の「その結果、全ての人が罪を犯すようになった」と、新共同訳の「すべての人が罪を犯したからです」の違いは、原文の[ἐφ’ ᾧ](エポー)をどう訳したかの違いである。この「エポー」は、一般に2語からなる成句として見なされ、意味は、「というのは・・・だから」(because)になるとされる(どの辞書にもそのように記載されている)。新共同訳は、その慣習に従って訳されている。

しかし近年、このことに異議を唱えるフィッツマイヤーという神学者が現れた。彼によると、古典ギリシャ語の文献(Thesaurus Linguae Graecae)の中から[ἐφ’ ᾧ](エポー)が使われている用例を片っ端に調べてみたところ、それを成句として見た場合、驚くことに、「because」の意味で訳せたものは1つもなかったというのである。すべて「結果を表す接続詞」の意味にしか訳せなかったという(Joseph A. Fitzmyer 『To Advance the Gospel』Eerdmans 2nd ed, 1998, Grand Rapids 349~368ページ)。

私はその論文を読み、実際の用例を幾つも調べてみたが、まことにその指摘は正しかった。目から鱗(うろこ)とは、まさにこのことを言う。フィッツマイヤーは、誰も否定できない用例を幾つも突きつけてしまったのである。それにより、最も学術的な権威があるとされるバウアーのギリシャ語辞書を英訳した『A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Chiristian literature 』(第三版、F.W.Danker 監修)は、[ἐφ’ ᾧ](エポー)の項に、「その結果」(with the result that)という訳を掲載した。それを基に訳したのが、先の私訳である。

つまり、パウロはローマ5:12において、まことに私たちにおける「罪の起源」は「死」にあったことを述べている。人が「死」に支配されたことで、「罪」が人のうちに君臨するようになったことを教えている。だからパウロは、この話の続きで次のようにも語った。

「それは、罪が死によって支配したように、」(ローマ5:21)

この原文を直訳すると、「罪が、死の中で君臨したように」となる。人が「死」に支配されたことで、「罪」が人のうちに君臨するようになったことを教えている。

このように、私たちが「愛されたい」という思いを抱き「罪」の道を歩くようになったのは、「死」が入り込んだからであって、人の「本性」とは無関係であったことをパウロは解説している。私たちが犯す罪は、人に入り込んだ「死」と共に住みついたにすぎないことを教えている。ゆえにパウロは、同じローマ書の中で次のような告白もした。

「ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住みついている罪なのです」(ローマ7:17)

ここでパウロは、自分が罪を犯してしまうのは、「私のうちに住みついている罪」のせいだと言い、自分が犯す罪と人の「本性」とは無関係だと言い切っている。ということは、「罪」を犯す人の姿は、まさしく「病気」ということになる。このことは、イエスの次の言葉からも確認できる。「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです」(マルコ2:17)

まことに「罪の起源」は、すなわち「愛されたい」という思いを抱くようになったのは、人に入り込んだ「死」が原因で間違いない。そのことは、パウロの書いた別の手紙からも知ることができる。

死のとげは罪

パウロは、「罪の起源」について、別の手紙ではこう説明した。

「死のとげは罪であり、罪の力は律法です」(Ⅰコリント15:56)

これは、人の罪は「死のとげ」であり、その「罪の力」が「律法」であることを教えている。「死のとげ」とは、まさしく死によって生じた「愛されたい」という思いのことであり、これが人を罪の行為へと駆り立てていることから、「死のとげは罪であり」と教えている。このことからも、「罪の起源」は「死」で間違いないことが分かる。ならば、「罪の力は律法です」とはどういう意味なのだろう。

「罪の力」は、人から愛されることを目指させる。人から愛されるには、人の期待に応える必要があるので、愛されることを目指せば、人の期待がそのまま自分の心を拘束する「ねばならない」という「律法」になってしまう。それゆえ、「罪の力は律法です」となる。そして、この「律法」が人を罪の道へと誘導する。

例えば、親から良い成績を期待されれば、子どもは「成績が良くなければならない」という「律法」を持つようになる。問題は、いったん「律法」を持ってしまうと、人はその「律法」で人の価値を計るようになり、この場合だと、成績の良い人を見れば「敬意」を覚え、悪い人を見れば「敵意」を覚えるようになってしまう。「敵意とは、さまざまの規定から成り立っている戒めの律法なのです」(エペソ2:15)。言うまでもないが「敵意」は、「神の律法」である「愛せよ」に逆らう罪の道となる。ゆえに、「罪の力は律法です」と教えている(参照:福音の回復(13)(32))。

このように、聖書は単刀直入に、私たちが犯す罪の原因は人に入り込んだ「死」であって、その「死」によって人は「律法」に仕えるようになり、罪の道を歩み始めたことを教えている。ところが、「死のとげは罪であり、罪の力は律法です」(Ⅰコリント15:56)は、伝統的に次のような意味に解釈されてきた。

「罪によって、死は人間を支配することになった。律法によって、罪は認められる」

要するに、人が罪を犯すので神は怒り、罰として「死」が人を支配するようになったと解され、その罪は「神の律法」で知ることができるとされた。そうなると、「罪の起源」は「死」ではないという話になり、人の中に罪を犯す性質があったということになる。しかし、この伝統的な解釈は原文を完全に無視している。そのことも、簡潔に説明しておきたい。

「死のとげは罪であり、罪の力は律法です」(Ⅰコリント15:56)の原文を見ると、そこには動詞がない。英語でいうところのBe動詞が省略されている。つまり、この箇所に書かれている言葉は、数式にすると「A=B」の関係であって、「A→B」ではない。「死のとげ」=「罪」、「罪の力」=「律法」であって、あくまでもAはBであるという形になっている。AだからBになるという形にはなっていない。では、先ほどの伝統的な解釈をもう1度見てみよう。

「罪によって、死は人間を支配することになった。律法によって、罪は認められる」

「罪によって、死は人間を支配することになった」とは、明らかに「A→B」という関係で読んでいる。「A=B」ではなく、AだからBになるという読み方をしている。「律法によって、罪は認められる」も同様である。このように、伝統的にされてきた解釈は、原文の形を完全に無視している。原文を忠実に訳すなら、この箇所は次のようになる。

「罪、それは死のとげ、罪の力、それは律法」

原文を見る限り、パウロがここで言っているのは、人に入り込んだ「死」が「罪」となって、その「罪」が「律法」となって人を支配するようになったということである。そうであれば、先に見たローマ5:12の意味とも完全に一致する。すなわち、新約聖書の教えからも、「罪の起源」は「死」で間違いないことが確認できた。このことが分かれば、素晴らしい福音が見えてくる。

素晴らしい福音

「罪の起源」は人の中にはなかった。悪魔の仕業による「死」にあった。神はそのことを誰よりもよく知っていたので、悪魔の仕業を滅ぼすために来られた。「神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです」(Ⅰヨハネ3:8)。具体的には、人に入り込んだ「死」は私たちのあずかり知らないところで起きた出来事であったので、キリストも私たちのあずかり知らないところの出来事として十字架にかかり、悪魔を滅ぼし、「死」の恐怖の奴隷から解放するための道を備えてくださった。

「これは、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした」(ヘブル2:14、15)

まことに、アダムの違反(罪)により「死」が全ての人を支配するようになったのであれば、なおさらのこと、このイエス・キリストの十字架によって、人は「死」から解放されるのである。

「もしひとりの違反により、ひとりによって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、ひとりのイエス・キリストにより、いのちにあって支配するのです」(ローマ5:17)

つまり、人は「良き者」なのであって、罪を犯すからといって、決して「ダメな者」ではないということだ。私たちが罪を犯すのは「死」が原因なのであって、人はどこまでも神に似せて造られた「良き者」である。だから神は、私たちの行いには関係なく救ってくださる。そのために十字架にかかり、救いの道を用意してくださった。これは何と素晴らしい福音だろうか。

「神の福音」は、罪を犯す「ダメな者」を「良き者」にする福音ではなく、神に似せて造られた「良き者」から、罪という泥を洗い流し、「良き者」だと気付かせる福音なのである。「×」から「○」ではなく、「○」に「○」だと気付かせる福音にほかならない。聖書はそのことを、「栄光」から「栄光」へと変えられていくと言っている。

「私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです」(Ⅱコリント3:18)

まことに罪は、「良き者」にまつわりついているにすぎない。「私たちも、いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てて」(ヘブル12:1)。

あなたは罪を犯す自分を見て、自分が悪いから罪を犯してしまうと思い込んでいないだろうか。自分のことを「ダメな者」と思い、罪を犯す自分に絶望してはいないだろうか。それは大きな勘違いであり、私たちが犯す罪は、私たちのあずかり知らないところで入り込んだ「死」に原因があるのであって、あなたはどこまでも「良き者」である。罪は「病気」であって、神なら治療できるのだから、絶望する必要は毛頭ない。私たちの罪は、まことにキリストの打ち傷によって癒やされていくのである。

「そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです」(Ⅰペテロ2:24)

人は誰であれ病気とは真剣に向き合い戦うが、罪が死による「病気」だと知るなら、誰でも諦めないで本気で罪と戦うようになる。罪を言い表し、キリストの打ち傷による罪の赦(ゆる)しを受けるようになる。「もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます」(Ⅰヨハネ1:9)。「罪の原因」が「死」だと分かれば、こうした素晴らしい福音が見えてくるのである。

◇