日本の国と日本人の魂が癒やされることを切望し、日本の伝統芸術の中に表現される神の愛と美にその答えを見いだす日系人画家がいる。彼の名はフジムラ・マコト。2月13日には、彼の新著『沈黙と美』が晶文社から出版される。フジムラ氏の祈りが聞こえてくるような本書。その執筆の経緯、自身の生い立ちを聞いた。

本題「沈黙と美」は、1966年に出版された遠藤周作の『沈黙』から来ている。日本でも1月21日から全国で公開される映画「沈黙―サイレンス―(原題:Silence)」の製作に当たり、キリシタン迫害時代の17世紀の日本芸術を専門とするフジムラ氏は、マーティン・スコセッシ監督と対談する機会があった。それがきっかけとなり、本書が書かれたという。

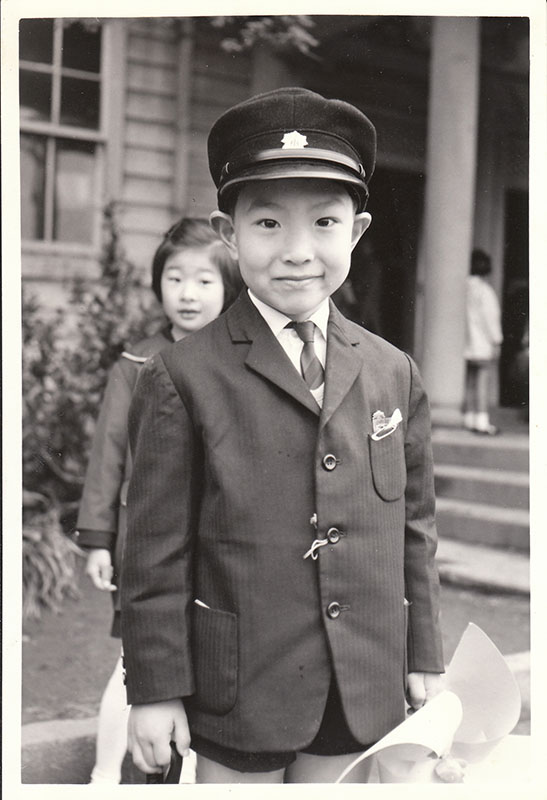

生まれは米ボストンだが、古都の美しさに囲まれた日本の鎌倉で幼少時代を過ごした。13歳で米国のニュージャージー州に戻り、現在も同州に住まいと仕事場を構える。母方は代々クリスチャンであったが、幼少時代はあまり宗教を特定しない環境で育てられた。しかし、母親の叔父が山口県の長老教会の伝道師であり、母方の祖父母も無教会運動で指導的立場にあったそうだ。

後にフジムラ氏がクリスチャンとなり、リディーマー長老教会(Redeemer Presbyterian Church)の長老になるためのトレーニングを受けることになったとき、そのことを母親に話すと、「別に驚かない」と言われ、家族に流れる信仰の歴史を初めて母から教えられたという。

そんなフジムラ氏が本当の意味でキリストと出会い、信仰の歩みを始めたのは、1980年代に東京藝術大学日本画科で研究生として6年半、17世紀の日本芸術を学んでいたときだった。日本はキリスト教国ではないけれど、自然を愛でる文化や伝統芸術には、見る者を創造主である神に近づける力があり、そこに神の恵みを感じるとフジムラ氏は述べる。

その例としてフジムラ氏が本書で挙げるものに、千利休の「茶の湯」がある。千利休自身はクリスチャンとしての信仰を公言したことはないそうだが、千利休の直弟子たちや妻子が皆クリスチャンであったため、彼もクリスチャンであっただろうというのが一般的な見解だ。

刀を捨て、この世を捨て、へりくだらないと入れない茶室の「にじり口」も、マタイによる福音書7章13、14節の「狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見いだす者は少ない」を体現したものといわれている。

1つの茶碗で茶をまわし飲む作法は、聖餐式でキリストの血の象徴であるぶどう酒を飲むことと同じであり、この世ではどんなに敵対関係にあっても、茶室では皆平等となり、同じ茶碗から茶を飲む。

千利休の弟子でもあり織部焼きでも知られる古田織部もクリスチャンであり、彼の十文字割高台の茶碗は有名だ。その他多くのキリシタンの芸術作品が千利休の影響下で作られ、秀吉によるキリシタン狩りといわれるクリスチャンへの迫害が強まれば強まるほど、時の芸術家や職人たちの信仰は一層強まったのだった。

そして創造主への賛美と礼拝は、ますます巧みに隠された芸術表現となり、今日われわれが見る17世紀の日本芸術に取り込まれていったのだ。250年の抑圧という苦しみの中で巧妙に「隠しながらも」神の栄光を表そうとするその表現に美を感じるのだとフジムラ氏は言う。日本の伝統芸術を愛する人たちが、迫害時代の巨匠たちが命の危険を冒してでも表現しようとした神を理解するために聖書を手に取ることを願い、『沈黙と美』を書いたとフジムラ氏は言う。

フジムラ氏はまた本書の中で、キリシタン迫害の時代より続いた250年間の抑圧が、日本人の心の中に深く根付いていることを指摘する。いかなる拷問をもってもクリスチャンたちが屈しなかったため、徳川幕府は信者たちの信仰生活をとことん監視する「5人組」という密告制度をつくり、近所同士で監視させ、密告・裏切りを奨励したのだ。

明治維新の開国でその制度はいったんなくなるが、間もなく抑圧的な軍国主義にとって代わられ、再び人々の自由な信仰や表現などへの抑圧や監視が行われ、それが第2次大戦終了まで続いた。何百年にも及ぶ迫害、抑圧、裏切りの歴史や、近年の天災や人災などから受けた心と魂の深い傷がいまだ癒えていないのだとフジムラ氏は言う。

これが、日本人が「表」と「裏」を巧妙に使い分け、どんなに苦しくても心の内を決して明かさない理由であり、その痛みは現在、自殺やいじめや引きこもりなどという形で表れていることを指摘する。

しかし、日本文化の美しさをこよなく愛し、日本人社会や個人が抱える痛みを深く理解するフジムラ氏は、その答えと希望をキリストに見いだす。自然を愛で、苦しみや犠牲の上に立ち、それでも森羅万象の美をとことん追求する日本には、聖書の説く天地創造の神についての理解が受け入れられる土壌はあるはずだとフジムラ氏は言う。

子どもを観察すると、その親が見えてくるように、ものの美を追求していくと、その創り主の素晴らしさが見えてくるからだ。生活のあらゆる面で美にこだわる日本文化では、芸術により多くの人が癒やされ、神との出会いがあることをフジムラ氏は期待する。茶の湯でなくても、このように美や善を追求した傑作ともいえる源氏物語や能楽にも、大いなる神の恵みを感じるという。

2001年9月11日のニューヨークで起こったテロ事件は、人間の想像力には命を吹き込む力と、命を滅ぼす力があるということがはっきり分かる出来事だった。当時、ニューヨークで崩壊したタワーよりほんの数ブロックしか離れていない所に住んでいたフジムラ氏は、自らの生活と街の復興の努力の中、トライベッカ・テンポラリーという活動を始め、祈り会や詩の朗読、展覧会などを積極的に行った。自己満足や名声のための芸術ではなく、芸術によって真の美や善を表現し、より良い暮らしや街を創り出すことを目指したのだ。

その活動がかわれて、ブッシュ政権の元、フジムラ氏はホワイトハウスで文化顧問を務めた。芸術とは余興のようなものではなく、人や国を変える力があることを知る彼は、2011年、ベルヘイブン大学の卒業生に向けたスピーチの中で「希望ある未来を想像し、世界があるべき姿になるように求めていくことを、われわれの子どもたちや自分たち自身にも教えていかないと、皮肉的な文化が私たちの生き方を定義してしまう」と述べ、「創造することは希望を持つということであり、生きるということなのだ」と語った。この時フジムラ氏は、東日本大震災後の復興支援のために行った石巻から帰ったばかりだった。

美を追求するという使命を抱き、見る者の心を創造主である神に近づけるため、フジムラ氏は絵を描き続ける。米国でも信仰とは程遠い、知識層や無神論者や自由主義者で溢れるニューヨークを拠点に芸術活動をしているフジムラ氏だが、そのようなアートの世界で福音を伝えるとはどういうことかという質問に対して「一緒にコーヒーでも飲み、まず彼らの話を聞くことだ」と答える。彼が出会う多くの人々は、教会という組織に興味はないが、イエス・キリストに関しては興味を持っているのだそうだ。

映画と原書の『沈黙』とフジムラ氏の『沈黙と美』は、3点を併せて読み、鑑賞してほしい。これは何百年にもわたって日本人の魂の根底にある痛みを神の光の下にさらけ出し、痛みと苦しみの中にも神の愛と希望と美しさ、そして癒やしを見いだすことを助けてくれる書だ。

フジムラ氏の新著『沈黙と美』は、2月13日に晶文社から出版予定。