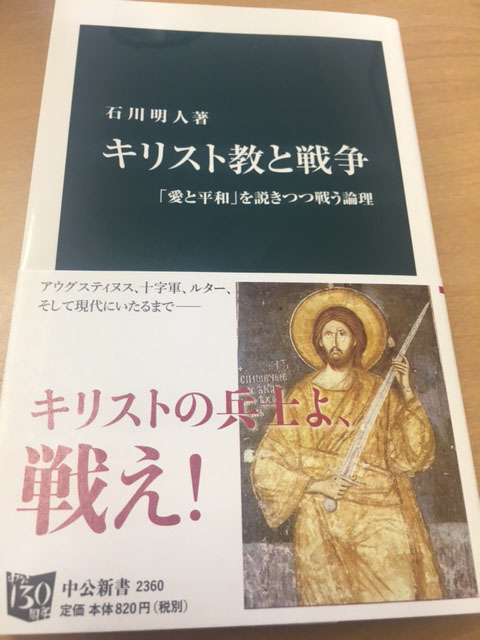

2016年1月に出版された『キリスト教と戦争 「愛と平和」を説きつつ戦う論理』は、「愛と平和」を祈りつつ、歴史の中でなぜキリスト教が戦争を繰り返してきたのかについて、米国アーミッシュの事件、カトリックの正戦論、プロテスタントと戦争、さらに聖書における戦争、日本のキリスト教徒と太平洋戦争など、キリスト教史と膨大な資料を元に考察した力作だ。その問題意識は「まえがき」に書き表されている。

キリスト教と戦争の関係を考えるとき、しばしば「キリスト教はこれまで多くの戦争をしてきたのは事実だが、それはその時のキリスト教徒の過ちであり、キリスト教そのものが好戦的ではない」と語られる、しかし、キリスト教徒でもある著者は問う。「このような返答では、ほとんどの非キリスト教徒の方々は、納得できないだろう」と。

著者の石川明人氏は、これまで従軍チャプレンなどを扱った『戦場の宗教、軍人の信仰』など、キリスト教と戦争をテーマに数冊の本を出版してきた。このテーマにおいては数少ないというより、ほとんど日本で唯一の研究者だ。

■ 関連記事:戦争とキリスト教を読む(2)戦場の聖職者、キリスト者軍人・自衛官の信仰から「戦争のリアル」を考える 『戦場の宗教、軍人の信仰』

その石川氏にお話を伺った。

――昨年1月にご出版されて、反響はいかがですか。

おかげさまで3刷になり、売れています。正面切ってネガティブな反応はまだないです。でも、キリスト教界隈の方が本心でどう思われているかは分からないのが正直なところですけれど。読んでどう思ったかはおっしゃっていただけないんですよね(笑)。

本についてじっくり議論をしたことはないんですが、同僚の社会学部の研究者の先生にお渡ししたら「本当のところを書いたらこうなっちゃいますよね」とは言われたこともあります。

キリスト教専門書店ではあまり置いてくれないんですよね。一般書店の棚にはあるんですけれど、キリスト教書フェアみたいなところには置いてくれないみたいで(笑)。

――そうなんですか。

帯に「戦え!」という文字が入り、イエス・キリストが剣を持っている絵を使っているのがよくなかったのでしょうか(笑)。個人的にはけっこう気に入っていますが。この絵はデチャニ修道院のフレスコ画で、編集者が探してきてくれました(笑)。

――なぜ「キリスト教と戦争」というテーマで書かれたんですか。

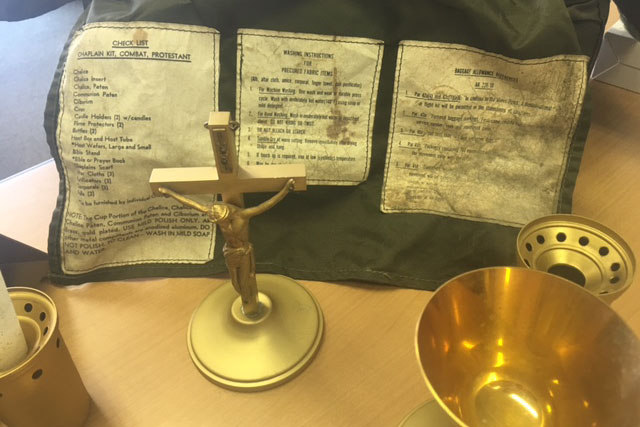

大学院時代は神学者パウル・ティリッヒの研究をしていて、博士論文は「ティリッヒの宗教芸術論」というテーマで書いたんです。その中でティリッヒが、実は第1次世界大戦で従軍チャプレンだったことを知って、博士論文を提出した後、米軍の制度の中の従軍チャプレンとは何かを調べ始めたんです。

でも正直なところ、それよりももっと長い子どもの頃からの生い立ちがあるような気がします。子どもの頃、何にワクワクしたかというと「戦争の話」というのにとても興味があったんです。ものすごくドキドキしたり怖かったり感動したり、戦争の話ほど刺激的なものは他になかったんですよね。もちろんそれが「戦争が好き」というのとは違うんですけども。

そこで宗教学者として生きていく上で、その「戦争の話」と結び付けて、分かりやすい切り口で研究したいと思うようになったのが「従軍チャプレン」だったんですね。

――私も石川さんと同世代なのですが(1976年生まれ)、子どもの頃、戦争のお話を聞くことがあったんですか。

私の父方の祖父は陸軍中佐で、最後は陸軍予科士官学校の教官をしていた人で、クリスチャンでもあったんです。私が生まれる前にもう亡くなっていたけれど、父から祖父の話はよく聞いていましたし、家に戦中の写真や軍服もありました。だから、軍人だから悪い人というイメージはなかったんです。キリスト教の洗礼を受けたのが戦中か戦後かはよく分からないんですが。

むしろ戦争の話をよくしていたのは母方の祖父なんですね。その祖父は学校の先生で、体が弱くて徴兵もされず、戦場も行ってないんです。その祖父とは、高校生の頃まで一緒に暮らしていたんですが、風呂場で軍歌を口ずさむような人でした。でも、軍人だった父方の祖父は、軍歌を歌ったりするのは嫌いだったそうです。実際に戦場に行った人と文字や情報でしか知らない人は、本当に違うんですね。戦争に関するリアリティーの違いだったのだと思います。

――内村鑑三にもそんなところがありますよね。実態を知らないが故の「武士」へのあこがれというか。

そうですよね。あとは、私は子どもの頃からテレビの戦隊ものをよく見てました。

――見てました。デンジマン、サンバルカン、ゴレンジャーとか!

そうそう。戦隊もの、仮面ライダーとかの正義の味方が悪をやっつけるのは、幼少期から刷り込まれていました。あとは母方の祖父に映画「連合艦隊」に連れて行ってもらったのをとてもよく覚えています。中井貴一が最後に特攻隊で飛び立ったり、財津一郎さんが戦艦大和の注水パルプを回しながら憤死するシーンがあって、そこに谷村新司の「群青」が流れる。そのイメージが強烈で、戦争というものが決して善ではなく悪としか言いようがないけれど、そこで紡ぎ出されるドラマには感動せずにいられない。それは、軍国主義に人生を滅茶苦茶にされた人生の悲しさや悲惨さ、でも、定められた時代に生まれ落ちた以上は、その中で可能な限り自分の務めを果たそうとした若い兵隊さんとかの姿への感動だったのだと思います。

――分かります。でも、私の場合は小学校の教室の学級文庫に広島の『ピカドン』の絵本があって、怖くて怖くて、本棚を見ることすらできなくなるほどでした。あとは小学生の時に、父に原一男監督の「ゆきゆきて、神軍」を無理やり一緒に見せられたのが、最大のトラウマなんです。あれ以上の歴史教育はなかったかもしれないと、今になって思いますけれど(笑)。

それは強烈な体験ですね(笑)。でも、私は反戦教育的なものを受けた記憶はあまりないんですよね。むしろ1980年代になって、ベトナム戦争の映画がたくさん公開されてよく見ていました。「ランボー2」とか、他にも今はソフト化されていないけれど、B級の戦争映画もたくさんありました。たいていはアクションとかエンターテインメントなんだけれど、中には反戦的なメッセージが込められている作品もけっこうありました。「7月4日に生まれて」とか。いずれにしろ、戦争ほど無条件に興味をかきたてられるものは他になかったし、戦って亡くなった人への、いかんともしがたい同情があった気がします。

『壮烈!山本五十六』という本があって何度も読みましたね。あとは、米国の戦闘機F16が人殺しの道具としてではなく、純粋にデザインとして美しいなと感じたんですよね。それで「かっこいいな」と思ってプラモデルを作ったり、エアガンを買って親に怒られたこともあります。

だから、われながら戦争に関する無神経なところはあるのだとは思います。でも、ミリタリー(軍事)オタクというわけではなかったです。子ども的な能天気な興味として接していたんだと思います。

――でも、少年期だと、そういうのは男の子だとけっこう普通ですよね。

周りにもいました。でも、中学生ぐらいから興味が離れていったんですね。あくまでも「遊び」であって、勉強の対象ではない。「まともな大人が取り組むものではない」と考えるようになっていって、大学院生までは「宗教」の問題を真剣に考えて学ぶようになりました。

――クリスチャンホームだと、そういうものはよくない、みたいなのはなかったんですか。

母方の祖父の代から数えて私が3代目の、典型的なクリスチャンホームでした。祖父は、立教に勤めていた関係から聖公会でした。でも、戦争映画を見るなとか、兵器のプラモデルはだめとか言われたことはないですね。むしろ研究者になってから、大先輩のキリスト教学の先生に、「俺はお前のやっている研究は大嫌いだ」と言われたことはあります。その人は子どもの頃、家で戦車のプラモデルを作っていたら、牧師である父親に殴られたという話を聞いたことがあります。そういう家庭もあるんだと、20歳過ぎてから気付いたぐらいです。

それで、大学院で博士論文を書いて、戦争と宗教もテーマになるんだとあらためて気付いたんです。調べていくと、自衛隊の中のクリスチャンの組織「コルネリオ会」という組織があるのを知って、1960年に自衛隊の紀要論文集の中に幹部の矢田部さんという方が、キリスト教について書いている論文があったのを知りました。

ティリッヒでこれ以上新しい研究は、自分には難しいと思うようになったんです。同世代にもとても優秀なティリッヒ研究者がいて、彼にはかなわない。だから「誰もやっていない研究をやらなければ」と思って研究テーマを変えたというのもあります。ティリッヒが第1次世界大戦で従軍チャプレンだったことを知って、米軍の従軍チャプレン制度を調べ始めました。そのためには軍隊の組織論、戦略思想、兵たんなどの研究書をいろいろ読みました。子どもの頃遊びでやっていたものを研究としてできると気付くと、楽しくなってきたんです。

でも同時に、戦争・軍事に興味本位で取り組むことに罪悪感も覚えるようになった。だから、ある意味むしろ開き直ろうと思って最初に書いたのが『戦争は人間的な営みである―戦争文化試論』(並木書房、2012年)という本なんです。

――それを伺って宮崎駿さんのことを思い出すんです。宮崎さんもすごい軍事兵器オタクで、ドイツ戦車とかイタリアの戦闘機が好きで漫画を描いていて、それをアニメ化したのが「風の谷のナウシカ」や「紅の豚」やまさに「風立ちぬ」だと自分で書いています。でも、映画が「平和」や「反戦」として人から評価されることへはものすごい罪悪感や葛藤があるということを時々ぽろっと漏らしてるんですよね。「護憲派」として活動してるけれど、個人的な嗜好(しこう)としては大好きで、だから葛藤があって、むしろ開き直っているところとかが石川さんと似てるのかなあと感じるんです。

なるほど(笑)。例えば知覧の特攻平和会館では、奥のテレビで特攻機が米軍に突入する映像を流しているんです。それを見ていて正直なところ「当たってくれ!」と思ってしまうわけです。もちろん米艦の乗務員にも家族がいるし、彼らにも死者が出ることも分かる。でも、映像を見ていると、「頼む!当たってくれ!」と思ってしまう。それは、この人なりにその時代の中で一生懸命生きて、何とか自分の命の最期の務めを意味付けようとして必死で、日本人だからどうしても肩入れして、成功してほしいという非平和的な思いに正直駆られてしまう。

それを「良くない」と言っても、「そう思ってしまう」のは事実で、日本人として肩入れしてしまうという何とも言えない「軽薄さ」が自分にはあると思うんです。そして自分にもあるから「みんなもそういうところがあるのではないか?」と思ってしまうんです。それは自己正当化でもあるわけですけれども。

――よく日本では、防衛大学校や国際政治学以外で総合的な「戦争学」がないとは言われますよね。

安全保障論や国際政治、あるいは地政学として軍事のことをやるというのはあると思いますけどね。私は秋学期から「戦争学入門」という授業をやっています。文化人類学や社会学の一環として戦争や軍事を正面から扱う人も、最近増えてきています。

――昨年も心理学者のスティーブン・ピンカーが『暴力の人類史』という本を出して話題になりましたね。

はい。あれは非常に面白い本でしたね。戦争やテロという問題について考える際には必読です。日本語訳では上下巻合わせて1200ページという大著ですが、非常に面白い本です。

ピンカーは本の中で、「現代はヨーロッパや中東でテロが蔓延(まんえん)しているように思われているが、実はわれわれは人類史の中でもっとも暴力が少ない平和な時代に生きている」と論じています。統計の取り方や解釈にもよりますが、紀元前から紀元18世紀までは、暴力で死ぬのが全人口の平均15パーセントにも達していた。でも現代では0・003パーセント程度、米国ではイラク戦争やアフガニスタン戦争に国内の殺人事件を含めても0・08パーセントにすぎない。われわれは、一昔前と比べものにならないほど、暴力や戦争で死ぬことが少ないものすごい平和な時代に生きているということを書いているんです。

紀元前は統計がないわけですけれど、比率で理解するとそうなる。例えば17世紀の世界人口と1648年の三十年戦争の死者の数の比率を、現代の世界人口比に当てはめてみると、第1次大戦の2倍になる。11、12世紀の十字軍では100万人の死者が出たけれど、現代の人口比に換算すると、ナチスのユダヤ人虐殺の犠牲者と同じぐらいになる。暴力や戦争の犠牲者の数自体では20世紀が一番多いけれど、対人口比で見れば、現代はむしろ急激に暴力による死が許容されなくなってきていると論じているんです。

――昨年同志社大学一神教センターで「国際テロ」のシンポジウムがあったんですが、「国際テロ」の事件数や犠牲者数はこの50年一貫して減少しているという統計が報告されていました。最も多かったのは1960年代で、それ以降、一貫して右肩下がりになっているのは、統計からすると事実だそうです。(続きはこちら>>)