太平洋戦争の敗戦に打ちひしがれていた日本人に希望を与えたのは大衆スポーツだった。水泳「富士山のトビウオ」古橋広之進、プロレスの力道山、そして1952年にボクシング世界フライ級チャンピオンとなった白井義男は日本を熱狂させた。

本書は、ボクシングが戦後の日本と米国、アジアとの和解と交流の懸け橋になったことを、外交、メディア史、ボクシング史の膨大な資料を元に描き出すことで、スポーツと政治と外交について考えさせてくれる力作だ。さらに、その中で大きな役割を果たした1人がクリスチャンの金子繁治(1931~2016)というボクサーだったという物語を教えてくれる。

太平洋戦争で最大の被害を被ったフィリピン

2016年は日比国交正常化60周年に当たる。あまり知られていないが、フィリピンは日本軍が太平洋戦争で50万人以上の最大の戦没者を出した地だ。さらにマニラ攻略戦やゲリラ討伐により100万人以上のフィリピン人が亡くなり、金属生産高は戦前の4分の1に激減するなど、経済や国土も甚大な被害を被った。

このため、終戦後もフィリピンの対日感情は極めて悪かったという。1951年、日本はサンフランシスコ講和条約を結び、アジア各国への戦時賠償と国交正常化に当たるが、それは茨(いばら)の道だった。その時代、ボクシング「東洋選手権」では、多くのフィリピン人王者に日本選手が挑み、日本中が熱狂した。ボクシングは両国の交流と国民感情を結び付ける上で大きな役割を果たしていた。

ボクシング大国フィリピンと敗戦日本

世界タイトル6階級を制覇したあのマニー・パッキャオで知られるように、フィリピンでは、ボクシングは「国技」に等しいほどの人気があるボクシング大国だ。その歴史は米国の植民地時代、米軍が若い現地兵士のレクリエーションと鍛錬のために取り入れたのにさかのぼり、さらに米国の技術が導入され、アジア最高のボクシング大国となった。

一方、太平洋戦争に敗戦した日本でも柔道や剣道が「国粋主義の象徴」として禁止される中、西洋のスポーツ、ボクシングは、GHQの占領下で積極的に支持され(マッカーサーも大変なスポーツ好きだったという)、人気スポーツとなる。そしてフィリピンは、日本人ボクサーにとってアメリカ文化や本場のボクシングを知り、はるか先にある「世界」を見る窓口でもあったのだ。

スポーツと外交

よくスポーツは、政治とは関係のない中立なものであると語られるが、著者はスポーツが政治や外交と密接に関係していることを強調する。大英帝国は植民地への影響力を弱める中、英連邦11カ国で構成される「コモンウェルス・ゲームズ」という大会を開催し続けたが、これは、つながりを確認し、弱まった政治的権威を補う装置として機能した。

ボクシングに詳しくない人(私もだが)でも「東洋チャンピオン」という言葉は聞いたことがあるだろう(考えてみると「東洋」という言葉はほかにめったに使われない)。著者は、それが大東亜共栄圏を目指しながら敗北した戦後日本が、政治とは切り離された肉体をかけて戦うスポーツを通じてアジアと関係を再構築し、再編するという機能として働き、国際舞台への復帰を目指していた岸内閣の外交政策の「露払い」の役割を果たしていたとする。

そして、戦後ボクシングの興業やトレーナーの多くが、尊王攘夷主義の右翼や保守系人物を占めるのも、敗戦で挫折した「アジアへの野望」をボクシングによって再度夢見た男たちの系譜ともいえると指摘している。

テレビと格闘技

それを後押ししたのがテレビだった。日本のテレビ放送は1952年設立の日本テレビに始まるが、それを主導した正力松太郎が「テレビと原子力の父」と呼ばれていることはよく知られている。そして近年の近現代史の研究では、正力が米国のエージェントとして冷戦下の日本世論を親米向化するため、マスメディアで牽引(けんいん)する役割を演じていたことが明らかになっている。

当時極めて高価だったテレビの普及に最も貢献したのが、プロ野球や力道山のプロレス、ボクシングなどのスポーツ番組だった。世界戦でチャンピオンのフィリピン人に日本人ボクサーが挑戦者として挑む姿に、日本人は熱狂した。

1955年の白井の世界戦は視聴率96・1%(!)を記録したという。テレビで「東洋チャンピオン」「世界チャンピオン」をかけて裸で拳を正々堂々と交わし合う姿は、日本人を熱狂させ、それはまた「世界への窓口だった」と著者は指摘する。

日本とフィリピンが国交正常化するのは1956年だが、それまでボクシングが両国を結び付けるいわば「民間交流・外交」の重要な役割を果たしていたとする著者の指摘は、非常に興味深い。

クリスチャンボクサー・金子繁治

本書の前半、ボクシングを取り巻く人脈の系譜は、「昭和の怪物」正力松太郎、尊王攘夷主義者や右翼、さらに美空ひばりの興業でも知られる3代目山口組組長田岡一雄など、ほとんど百鬼夜行の様相を呈している(現代史に興味がある者としてはたまらない面白さがあるのだが[笑])。

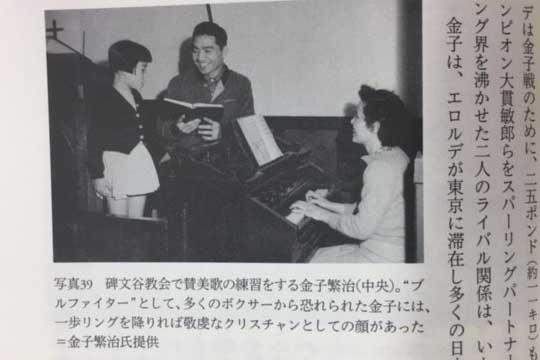

しかし、実際にリングに立ったボクサーたちの姿は、むしろ爽やかな印象を残してくれる。その1人が、フェザー級を戦った金子繁治だ。金子は姉の影響で1952年、日本基督教団碑文谷教会で洗礼を受けた熱心なクリスチャンであり、こんな言葉を語っている。

(碑文谷教会の)大石牧師は、私のために祈ってくれただけでなく、いろんなアドバイスを与えてくれた。チャンピオンの座は奪うものではなく与えられるものだと。奪い取ってざまあ見ろと相手を見下すのではないのだと。相手が一生懸命闘ってくれたことに、感謝して称えなければならないと仰った。

金子が肌身離さず持っていた手帳には「信ずる者あわてない」と題されたこんな言葉が書かれていた。

私は信仰を「待つこと」だと思います。どのような状況にあっても、どのような境遇におかれても、けっしてあわてず、騒がず、思い煩わず、主の恵みに信頼し、主の愛と真実に信頼して、その主導的導きを信じて待つ。これがキリスト教信仰の真髄だと思います。

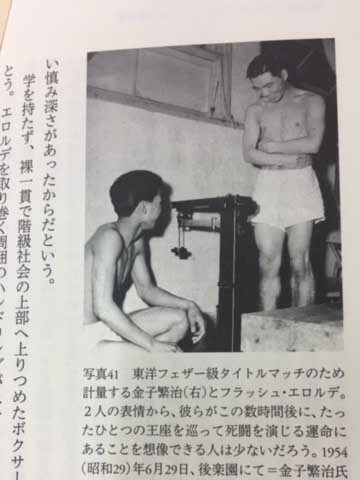

金子が何度も死闘を交わしたフィリピン人ボクサー、フラッシュ・エロルデも敬虔なカトリック信徒で、稼いだファイトマネーで学校や教会、孤児院を建てるなど社会貢献に尽くし、死後30年たった今も親しみと尊敬をもって語られているという。金子もその姿を見て、引退後、フィリピンを訪ね、現地では敵国人として疎外されていた日系人の教育や医療支援活動を生涯続けたという。

東洋タイトルマッチの前の2人の笑顔の写真は、互いへの敬意が感じられてとても印象的だ。

ボクシングは、よく最もストイック(禁欲的)なスポーツといわれる。著者は、「神の御心に従いながら天職としてのボクシング競技に励む金子に禁欲的プロテスタンティズムの思想性を読み込むことができる、ボクサーとしての生き方は天が彼に与えた召命であった」と書いている。

著者は、彼らの生涯を紹介しながら「かつて、帝国の名の下にアジア諸国を再編しようとした日本人の思惑や葛藤を易々と飛び越えて、その身一つで交流の懸け橋を築いたボクサーの存在は、知られざる戦後史の扉を開くとともに、ある種の爽快感を私たちに感じさせるのである」と感慨と敬意をもって評価している。

膨大な資料を元に、スポーツと外交という視点から、見落とされていた戦後史を深く爽やかに掘り尽くした力作である本書が、より広く読まれることを願ってやまない。

乗松優著『ボクシングと大東亜 東洋選手権と戦後アジア外交』(2016年6月、忘羊社)