C フィリピン戦争

しかし、日本に最も大きな衝撃を与えたものはフィリピン戦争であろう。これは1899(明治32)〜1902(明治35)年であり、日本は開国以後すでに半世紀が過ぎようとしていた(ペリー来航1853年を基点として考えると)。

米国はキューバでスペインと戦い、これを米領とし、ついで長年の野心に従いアジアに植民地を得ようとマニラヘ艦隊を派遣し、スペイン軍と戦い、3日間の艦砲射撃の後、マニラを落とした。

米国から見ると、これはカトリックの圧政からフィリピン人を解放し「民主主義と善意と正義に満ちた政治」を与えるためのよい機会であった。

フィリピンの現地ではスペイン統治時代から独立運動があり、この時期にエミリオ・アギナルド将軍が率いるフィリピン独立軍があった。アギナルドは大統領を称し、自治政府を組織し、閣僚や国会議員の選出をしようとしていた。

米国はこの独立運動を認めず、スペイン同様にアギナルドを反乱軍にすぎないとした。アギナルド側が発行した新聞に載せてあったジェファーソンの人権宣言のスペイン語訳は没収、焼却された。アジア人は「脳ミソのないサル(brainless monkeys)」にすぎず、自治能力はない。人権宣言など不要であるとした!

アギナルド側は、フィリピン独立軍と米軍が共同でスペインに勝利した、という認識を要求したが、米軍によって拒否された。やがて両軍の間に摩擦と発砲事件があり、「反乱軍」と米軍との間に戦闘が始まった。

主な戦闘は2年間続いたが、その間に米国は1万キロのかなたから総計で10万の大軍を輸送して、フィリピンの戦場に投入した。今から100年前の出来事である!

ナタや山刀で武装したフィリピン・ゲリラである。最新の兵器を持つ米軍に対しては相手にならず、事実は虐殺であった。ルソン島で60万人のフィリピン人が殺された。当時ルソンの人口は360万であったので、これは17パーセントに当たる。

壮年男子を人口の4分の1と考えれば、これは働き手の半分以上が殺されたことになる。地方によっては人影が無くなった所もあると言われる。米軍はしばしば一つの地方の12歳以上の男子を全て捕らえて銃殺した。こうして男は殺され、女は犯された。

残虐行為の数々が本国に聞こえ、国会で問題となり、米国上院で査問が行われた。査問の席上でベル将軍は「われわれは良いフィリピン人のために悪者たちを殺したのである。誰も無駄には死んでおらず、良いフィリピン人のためなら、人口の半分を殺してもいい」と答弁した。

アーサー・マッカーサー(日本占領のダグラス・マッカーサーの父)は総司令官であったが、上院の答弁で「もしこのように清潔なやり方で、良心に恥じる点がなく、道徳的な戦闘で、明白な目的をもって征服できるなら、日本も征服すべきである」と答弁し、日本も攻撃して植民地とすることを主張した。

米国にとってはアジアの1国など誰が殺してもいい野獣と同じであって、その国がどんな歴史を持っているか、人民がどのような営みをしてきたかなどは、全くお構いなしであった。(Miller, “Benevolent Assimilation” Yale Uuniv. Press, 1982 による)

なぜマッカーサーはそのような発言をしたのか。 またなぜ、それが自然なこととして受け入れられているのか。米国はフィリピン人に「民主主義と平等、博愛の社会」を与えるという善行をしてやっている。それも理解せず、やたらに刃向かうものは処断しても当然、という思考なのだろう。米国は、このフィリピン獲得を「善意に満ちた併合」(Benevolent Assimilation)と呼んだ。このようにしてフィリピン戦争は、公式には善意に満ちた歴史的行動の一つとされているのである!

しかもこれを「清潔で、道徳的で、良心に恥じるところのない戦い」だった、という恐るべき論理が横行していた! だいたい何でも米国がやれば清潔で正義なのである。これは「サルのようなアジア人」に民主主義を教えるための戦いで、だから清潔な戦いであった。米国の善意が分からない「サルであることに満足している」者は生きる資格がないので、殺してしまえばいいのである。

ヨーロッパの古典的な戦争では、正規兵同士の戦闘のみが認められ、軍服を着ていない者の戦闘行動は「犯罪」とされてきた。米国もこの例に倣っており、一般民が私服のままで戦闘行動をとることを禁じていた。

これは中世のヨーロッパでは、戦争は傭兵を使ってやるので、一般人は無関係である。一般人は保護せねばならない、それで一般人が戦闘に関わることは禁止されていた。そういう事情がある。

ところがフィリピン人にとっては、自分たちの父祖の土地に入ってきた米軍に対して、村落民が夜間に襲撃して米兵の何人かを殺しても、それは当然である。しかるに圧倒的な軍事力をもって侵入してきた米軍は、ただちにそのようなゲリラ戦法を「犯罪的行動」であり、ルール違反であるとした。

そうして、そのような「犯罪的行動」に対する懲罰として、周辺の村落の12歳以上の男子は狩り出されて銃殺された。60万人という多量の死者の存在は、そのことによって説明される。

議会の答弁でしばしば用いられた説明は、フィリピン独立軍などといっても実は「強盗などの犯罪者集団」にすぎない。米軍はこれらの犯罪者の群れを捕え、処分することによってフィリピンの善良な市民の生活を守っている、というものであった。

フィリピン戦争が清潔で道徳的に行われた、という全く勝手な主張はそこから来ている。裁判もしないで即決で多数を死刑にしたものである。

グーク

なぜこのような論理がまかり通ったのだろうか。なぜ米国中がこの説明で納得したのだろうか。(またなぜインドネシアでは現地人に対して残虐な行為が行われ、オランダ人はそれを当然のこととして受け取っていたのだろうか)

その時、彼らフィリピン人はグーグーやグーク(悪い黒人のこと)と同じだから、殺してもいいという説明がよく使われたのだった。前線の兵士は、今グークをやっつけているのだと考えて、自分たちを納得させた。米国社会もグークを持ち出されると同意する以外になかった。

すなわちアジアでの米軍の残虐行為が見過ごされたのは、米国内の有色人種に対する長年の扱いがその背後にある。つまりグーク(悪い黒人)は殺してもよい、フィリピン人はグークである、だから殺してもよい、という論理である。(これについては後にさらに述べる)

結局この時の上院での査問は、佐官級の何人かが2、3カ月の減給処分を受けただけで終わった。(ここまで主として前記のイェール大学出版局、ミラーの著書による。だいたいフィリピン戦争について日本語の著書はないようだ。日本人は、米国は正義の国だと思っているので、そういう本を書く人も、翻訳する人もいない。買う人もいないと思って出版社もやらない。100年前に米国がつい日本の目と鼻の先で何をやったか、日本人はよく知っておく必要がある。なぜなら、この米国の態度はその後も変化しておらず、20世紀も、21世紀もそのような米国的な論理とそれに伴う実力行使がアジアで、中近東で横行しているからである)

フィリピン戦争から50年後に、米国は、今度は50万の兵士を送ってアジアの一小国を攻めたが、この時も兵士たちはベトナム人をグークと呼んだ。ベトナムはグークであるばかりかコミーズ(共産主義者)でもある、もう殺してしまうほかない、というのである。米国社会はそれで納得した。これは米国人にとってはほぼ完璧な論理で、しばらくは全ての米国人を納得させた。

アギナルドは、日本に亡命中であった孫文を通して日本に協力を要請し、日本軍部もひそかに動いて古い銃を払い下げ、数千挺の銃を布引丸という汽船で送ったが、台湾沖で台風により沈没した。

こうしてアジアで、米国は有色人種に対する本性をむき出しにした。米政府は日本の抗議をなだめねばならず、朝鮮半島を日本が領有することを認め、日本はそれで納得した。(桂・タフト密約)。朝鮮を日本が領有してもいいという米国の意向は、肝心の朝鮮には何も知らされていなかった。このような大国同士による勝手な処置は、当時の世界で一般に行われていた。

それまでは日本にとっては英国こそ恐るべき敵であり、日本は英国の魔手によってのみ込まれることを常に恐れていた。この悪魔的な英国と比べて、まだ米国は理想主義的なところがあり、正義感に富んだ国であると思っていた。

しかるに米国もしょせん血も涙もない傲慢(ごうまん)なる白人国にすぎず、日本の存在を脅かす勢力として目前にあることを認識させられたのであった。これら「鬼畜米英」をはじめとして欧州の国々に共通するものは、建前は美しいが、実態は牙をむいた野獣にも等しい「キリスト教的イデオロギー」であった。

スペリー艦隊の日本訪問

米国はフィリピンの安全を確保するため日本を仮想敵国とし、一気に日本を撃滅するための「オレンジ作戦」または「通し切符作戦」なるものを計画した。その演習としてスペリー提督を司令長官として戦艦コネティカット以下よりなる艦隊を日本に送り、威圧を加えた。

同艦隊は米国東海岸からヨーロッパを回り、アジアを経てカリフォルニアに到着、ただちに引き返して横浜に来た。いつでも自由に日本を攻撃できるぞということを示したのである。

日本政府は国民の動揺を防ぐために、これを親善訪問と呼ぶことにし、スペリー艦隊を、朝野を挙げて大歓迎という演出をしたが、屈辱であった。1908(明治41)年10月18日のことである。(なお、マッカーサー将軍の米上院における答弁が、どの程度日本に報道されていたのか詳しいことの確認はしていない。そのうちに当時の日本の新聞を調べたいと思っている)

ほとんどの米国人はこのフィリピン戦争の歴史を知らない。先に日本人は歴史に無知だ、と言ったが、実は米国人もそうである。それで自分の国は平和を愛する国だと思っている。とんでもない話なのである。

(後藤牧人著『日本宣教論』より)

*

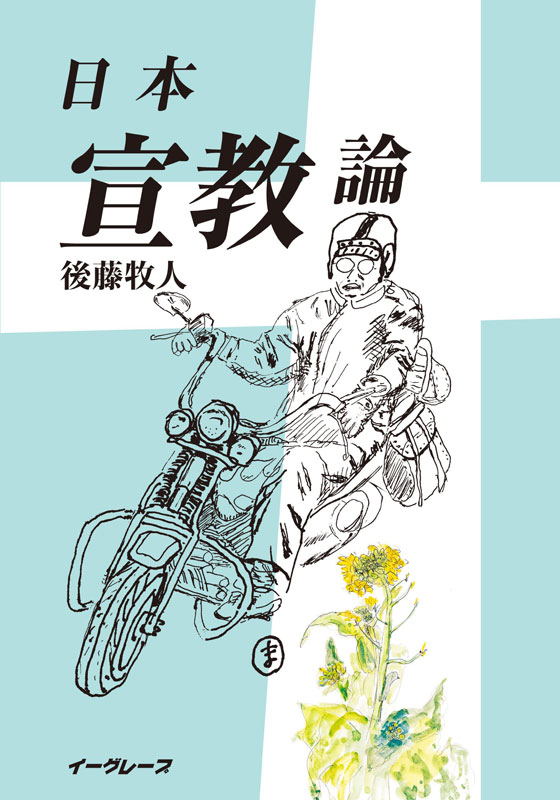

【書籍紹介】

後藤牧人著『日本宣教論』 2011年1月25日発行 A5上製・514頁 定価3500円(税抜)

日本の宣教を考えるにあたって、戦争責任、天皇制、神道の三つを避けて通ることはできない。この三つを無視して日本宣教を論じるとすれば、議論は空虚となる。この三つについては定説がある。それによれば、これらの三つは日本の体質そのものであり、この日本的な体質こそが日本宣教の障害を形成している、というものである。そこから、キリスト者はすべからく神道と天皇制に反対し、戦争責任も加えて日本社会に覚醒と悔い改めを促さねばならず、それがあってこそ初めて日本の祝福が始まる、とされている。こうして、キリスト者が上記の三つに関して日本に悔い改めを迫るのは日本宣教の責任の一部であり、宣教の根幹的なメッセージの一部であると考えられている。であるから日本宣教のメッセージはその中に天皇制反対、神道イデオロギー反対の政治的な表現、訴え、デモなどを含むべきである。ざっとそういうものである。果たしてこのような定説は正しいのだろうか。日本宣教について再考するなら、これら三つをあらためて検証する必要があるのではないだろうか。

(後藤牧人著『日本宣教論』はじめにより)

ご注文は、Amazon、または、イーグレープのホームページにて。

◇

後藤牧人(ごとう・まきと)

1933年、東京生まれ。井深記念塾ユーアイチャペル説教者を経て、町田ゴスペル・チャペル牧師。日本キリスト神学校卒、青山学院大学・神学修士(旧約学)、米フィラデルフィア・ウェストミンスター神学校ThM(新約学)。町田聖書キリスト教会牧師、アジアキリスト教コミュニケーション大学院(シンガポール)教授、聖光学院高等学校校長(福島県、キリスト教主義私立高校)などを経て現職。