インドネシアの首都ジャカルタで、5月20日から27日まで開かれたアジアキリスト教協議会(CCA)第14回総会では、インドネシアの賛美歌の合唱に、伝統的な踊りや楽器、民族衣装など多様で豊かな伝統文化がふんだんに採り入れられていた(=写真1・2・3・4)。

しかしその約3年前、CCA賛美歌集の統括編集者である教会音楽の専門家は、米国で「教会音楽の移植からグローバル化へ:アジアから何か良いものが出るだろうか?」と題して講演し、グローバル化の中でアジアの教会は西洋からの神学と信仰、音楽を移植し模倣するものの、アジアの賛美歌をあまり歌わないと述べていた。

この専門家は、アジアの賛美歌に詳しい台湾の教会音楽家で牧師でもある駱維道(ロウ・イトウ)博士。台湾の台南神学院で神学修士号を、米国のユニオン神学校で教会音楽の作曲学修士号、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で民族音楽学の博士号をそれぞれ取得している。台南神学院の元院長で現在は同学院講座教授を務めている。

駱博士は2012年4月に米テキサス州のベイラー大学で行ったその講演で、教会音楽は歴史的にも地球規模で見ても西洋の音楽を通じて表現されることが多く、アジアの教会もまた「アジアから何か良い賛美歌や教会音楽が出るだろうか?」と思っていると説明。その際に、ヨハネによる福音書1章46節「するとナタナエルが、『ナザレから何か良いものが出るだろうか』と言ったので、フィリポは、『来て、見なさい』と言った」を引用した。

ただ、駱博士は「その状況は戦後数十年間に徐々に変わってきた」とも語り、アジアの一部の教会が、歌詞の語彙(ごい)以外の音節を使うことや、文化的および実存的な条件、そして民族音楽の要素の活用を通して、教会音楽を通じて自らの信仰を文脈化してきたと指摘した。駱博士は、その講演に「アジア人は教会音楽を通じてどのようにして自らの信仰を文脈化してきたのか」という副題を付けていた。ここでいう文脈化とは、土着的な文化に根ざすことを指す。

駱博士はまた、グローバル化の影響について聴衆の注意を喚起。西洋のプレイズ・アンド・ワーシップの合唱による力強い影響や、西洋化され新しく作られた現代的な賛美歌の現状に触れた。

「恐らくアジアの教会の半分ぐらいはプレイズソングを合唱していて、ドラムやベースギター、キーボードの伴奏や、中にはエアロビクスのダンスのような体の動きまでも用いている」と駱博士は指摘。「このような西洋からの現代的な実践を真似している教会は若い人たちでいっぱいだが、その一方で伝統的な19世紀の西洋の礼拝式文や賛美歌を維持しているところは若い血を失いつつある」

駱博士によると、グローバル化は西洋の教会が一部のアジアやアフリカの賛美歌を歌い、その真価を認めるという良い影響ももたらしてきたが、それはアジアの教会に悪影響をもたらしてきたという。一部のアジアの教会が土着の文脈化された音楽の真価を認めて作り始めるやいなや、ポップなスタイルの西洋のプレイズソングのコーラスという新しい潮流がその教会に侵入し、既に弱められていた彼らの文化的アイデンティティーを圧倒したのだと、駱博士は述べた。

そして駱博士は、アジア人の自尊心と西洋からの尊敬の必要性、アジアの文脈を通じて真価を認めることの必要性、そして「三つ目の耳」を通じて聴くことの必要性を訴えた。

駱博士は米国人の聴衆に対し、「もし西洋の教会がアジアの音楽を歌い、その真価を認めれば、アジアの教会は最終的には(それに)従って行くだろう。なぜなら、多くのアジア人はいまだに、自らや隣人の土地から良いものが出てくることがあり得るとは信じないナタナエルのようだからだ」と述べた。

その上で駱博士は、「もし西洋の教会がアジアの賛美歌を歌うことを楽しみ、それを良いものとみなすのであれば、アジア人は最終的に同じものを受け入れるだろう。私は、米国とアジアに、行ってより多くのナタナエルに『来て、見なさい』と招くフィリポが増えることを望む」と語った。

そして最後に駱博士は、「グローバルに考え、ローカルに歌う」“グローカル化”を提唱。グローバル化が教会の多様性を示し、グローカル化がクリスチャンの成熟を助けると述べて、これら2つのバランスを保つことが、一致と多様性のうちにあるキリストの体を最も良く証しすると結論付けた。

思えば、CCA第14回総会の礼拝で用いられたインドネシアの伝統文化はグローカル化の一例であり、外国からの参加者を魅了するものであった。しかし、インドネシアの教会が常に伝統的な音楽だけを用いているわけではない。実際、24日に筆者が訪問したジャワ島のある町の教会では、オーストラリアのヒルソング教会のプレイズソングである「Shout to the Lord(叫べ全地よ)」が、インドネシア語ではなく英語で歌われ、伴奏の楽器はインドネシアの伝統楽器ではなくピアノであった。アジアの他の都市部でも恐らくこれと似たようなグローバル化の影響が見られるのではないだろうか。

アジアの文化的象徴としての竹

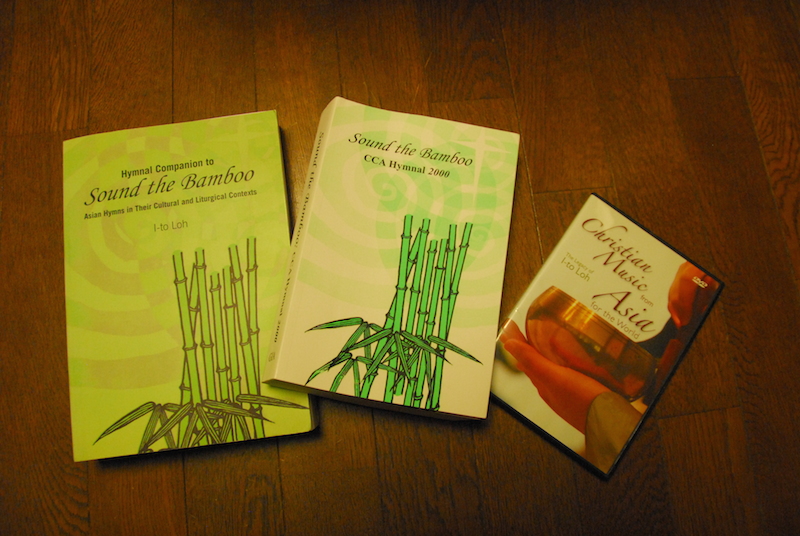

だが、1990年試行版を改訂して駱博士が15年前に編集した『Sound the Bamboo: CCA Hymnal 2000(竹を鳴らせ:CCA賛美歌集2000)』(GIA Publications、写真5)の書名は、竹をアジアの文化的象徴として捉え、アジアにある竹を使った楽器を鳴らすことを指している。実際、CCA第14回総会の礼拝でも、アンクルンというジャワ島の竹製楽器や、竹笛などが用いられていた(=写真6・7)。

この竹が持つ文化的象徴性については、日本では、同志社大学の神学者であった故竹中正夫名誉教授が、英語による著書『When The Bamboo Bends: Christ and Culture in Japan(竹が頭を垂れる時 キリストと日本の文化)』(WCC Publications、2002)で、キリストを日本にある竹の文化と関連付けて、形や柔軟さ、常緑であることや幹が空洞であるといった特色を、それらが持つ宗教的な意味に照らし合わせて解釈し、キリストと世界中の文化との関係についての考え方に刺激をもたらすことを目的としていた。

CCA第14回総会の礼拝でも竹でできた十字架(=写真4)が用いられ、それがインドネシアだけでなくアジアにほぼ共通する象徴であることを表していた。だが、竹中名誉教授のこの本はまだ日本語に訳されておらず、西洋化した日本の教会では、例えば篠笛や篳篥(ひちりき)などの竹製楽器や竹製の十字架などの象徴が用いられることは少ない。

神を愛し、隣人を愛するとともに自らを愛するとき、アジアの教会音楽における文化的アイデンティティーとは何だろうか? CCA第14回総会の礼拝と音楽は、それを参加者にあらためて問い掛けたのではないかと思う。それでは、日本から何か良い賛美歌や教会音楽が出るだろうか? また、読者の皆さんにとって、教会音楽における文化的アイデンティティーとは何だろうか? ちなみに筆者は、賛美歌や教会音楽で文化的に帰るところを失ってしまった「故郷喪失者」なのであるが。

※ 駱維道(ロウ・イトウ)博士の講演「教会音楽の移植からグローバル化へ:アジアから何か良いものが出るだろうか?」(英語、2012年4月、米テキサス州・ベイラー大学)の録画はこちらで見ることができる。

※『Sound the Bamboo: CCA Hymnal 2000』の日本賛美歌学会編による日本語抜粋訳『竹を鳴らせ:アジア・キリスト教協議会賛美歌2000』(2006年)は既に頒布を終了しているが、国立国会図書館と四国学院大学図書館で所蔵されている。