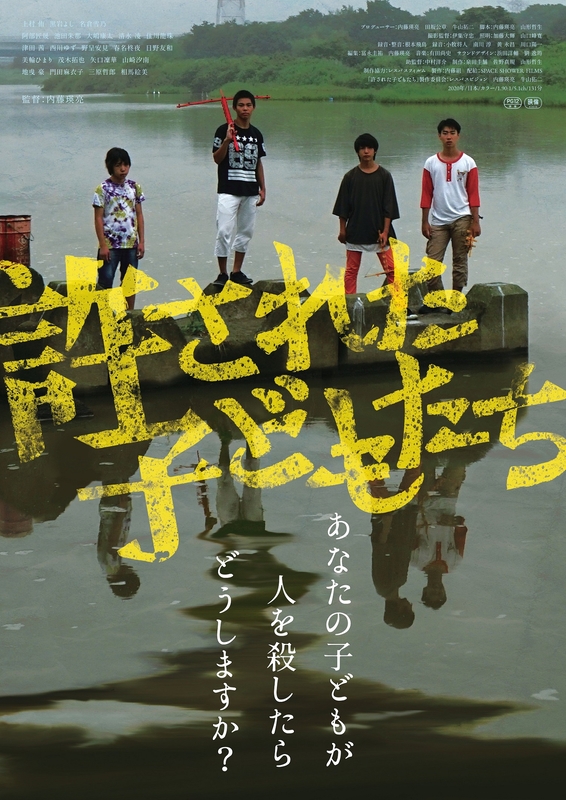

「先生を流産させる会」「ライチ☆光クラブ」「ミスミソウ」など、作品を発表するたびに賛否と論争を巻き起こす内藤瑛亮(えいすけ)監督が、8年の歳月をかけて構想し、自主映画として完成させた一作。それが「許された子どもたち」である。新型コロナウイルスの影響で公開が延期され、6月1日から全国で順次公開となる。

実際に起きた複数の少年事件に着想を得たオリジナル作品であるとともに、演じる10代の俳優たちにかなり過酷なワークショップを課し、少年犯罪や贖罪(しょくざい)の在り方について、製作者一同が共に考えをめぐらせたという。

確かに出演している若者たち(中学生役)は、ほとんど無名であったり、最近ちらほら名前を耳にしたりするという程度。しかしその演技(特に「戸惑いのしぐさ」)はリアリティーがあり、個性豊かな大人の演者と共にこの重たい作品の密度をさらに深いものにすることに成功している。

映画のタイトルが、「『許された』子どもたち」であって、「『赦(ゆる)された』子どもたち」でないことはしっかりと押さえておくべきだろう。それは物語全体に通底するテーマとも重なってくる。

中学生の間でいじめが横行し、その行き過ぎで一人の少年が亡くなってしまう。防犯カメラに収められていた映像から4人の少年たちが補導された。一度は罪を認めた彼らだったが、主犯格の少年の母親が「私の息子は絶対にやってない」と言い始めたことから事件はあらぬ方向へ展開していく。少年の人権を守ろうとする弁護士や、事務処理的でやる気の感じられない家庭裁判所の審判員などによって、結果的に彼らは警察から不当な取り調べを受け、虚偽の自供をしたということになり、「無罪放免」とされてしまう。これが「許された」という意味である。

ここまでの展開で開始から30分程度。その演出のスピーディーかつ、観る者に訴え掛けてくる視覚的な衝撃は、近年まれにみるサスペンスフルなものであった。唾を飲み込むことすら許されないような緊張感がオープニングから続くため、少年たちが再び世に放たれた瞬間には、思わず大きく息をついてしまった。

その後は、再びやりたい放題の少年たちの無軌道さを描きつつも、彼らにとっての「真の地獄」が展開する。SNS社会の暗部をえぐり出し、一度ネット上にその名前がアップされるや否や、二度とその過去から逃れられないという「恐怖」が彼らをむしばんでいく。

犯人として人々から誹謗中傷される少年たちは、さらに亡くなった少年の両親が民事訴訟を起こし、告白本を出版することで、社会的に追い詰められていく。そんな生活に耐えられなくなった主犯格の少年の父親は家を出て行き、母親も仕事を辞めざるを得なくなる。ついに母子は夜逃げを決意し、さらに名前も変えて新たな生活を始めようとするが・・・。

観る側にとっての最大のストレスは、物語の冒頭で、主犯格の少年が、いじめていた少年を殺害するシーンを見せつけられることだ。私たち観客は、「神の視点」で物語の全体を見通せる立場に強制的に置かれてしまう。だから人権弁護士が少年に「本当はやってないんでしょ?」と優しく語り掛けるシーンでは、義憤を感じてしまうし、その問い掛けに「やってません」と答える少年に向かって「うそつき!」と罵倒したくなる。母親は、息子のアリバイ工作のために彼の帰宅時間をごまかして報告する。その時、観ている私たちが心穏やかにすることは難しい。

だが、ハリウッドスリラーのように、いつかこの「うそ」が喝破され、カタルシスを感じられることを期待するなら、残念ながらその「スッキリ感」は最後までやってこない。むしろ映画を観終わって、不完全燃焼に陥った周りの人たちと語りたくなる。おそらく内藤監督はそのことも見越して、この落としどころにしたのだろう。

なぜなら、彼らの「悪事」を暴く「正義」もまた、「異なる悪」の一部でしかないからである。まさにこの映画は、北野武監督の「アウトレイジ」よろしく、「全員悪人」によって展開するピカレスクロマンといっても過言ではない。だから少年やうそをついた母親の「改心」を期待するなら、とんでもないことになる。文科省選定の映画ではないのだから。

だが、同時にこれが「現実」だということだ。実際にいじめで子どもを亡くした親にとってみると、誰がどんなやり方で自分の愛する子を殺(あや)めたのか、それを知るすべがない。さらに、たとえその罪の所在が明らかになったとしても、その償いに関わることはできない。それでも人は腹が減り、喜怒哀楽を表に出し、そして生きていかざるを得ない。うやむやをそのまま受け入れ、先に進むしか私たちには残された道がない。それが「生きること」だから。

本作のテーマの一つに、内藤監督は「贖罪」を挙げている。そのため、許されたはずの少年たちとその家族がたどる過程そのものが「真の償い」という受け止め方もできよう。だが、そもそもの問題は、彼らが「赦される」ことなく「許された」ことにある。少年たちは、自らの犯した罪に対し、きちんとした「赦し」を体験する機会を大人たちによって奪われてしまったのだ。だから本作は、「許された子どもたち」であるとともに「許してしまった大人たち」と言い換えてもいい。

聖書の言葉に次のものがある。

もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。(ヨハネ一1:9)

人が真実に未来へ向かって歩み出すためには、もし犯した罪があるなら、それを告白し、「赦される体験」をすべきである。そうでないと、人は本能的に「赦し」を求め、さまようことになってしまう。本作の主人公および母親の逃避行がこれに当たる。少年が自ら、殺めてしまった友人宅へ訪れる決心をするシーンがある。本来ならここがクライマックスとなり、感動の涙が流れるエンディングでもおかしくはない。しかしそうはならない。「その罪を赦し、すべての悪が清められる」体験ができていないからだ。その先どうなるかは、直接ご自身の目で確かめてもらいたい。これはまさに「無間地獄」である。

主犯格の少年は、きちんと罪を告白し、その罰を受けるということで「赦される」べきであった。だが悲しいかな、大人たちが、そして母親が「許し」を与えてしまったため、彼の人生をまっすぐに養い育てる機会を逸してしまった。

私たち人間には、自らの犯した過ちを「告白する場」が必要である。裃(かみしも)をぬいで、ありのままをさらけ出す中で、「ごめんなさい」と告白する勇気を得る場が。聖書は、その場が「神の前だ」と語る。その時、真の「赦し」が得られるのだ、と。

決して一世代前の古臭い「宗教映画」の話をしているのではない。人が憎しみと怒りと、そして言いようのない鬱屈(うっくつ)とした思いを必死に隠して生きざるを得ない現代だからこそ、私たちは「赦される」ことで解放を得、前に進むという心の健全さを見失わないようにしようではないか。

本作は、子を持つ親世代必見の一作である。

■ 映画「許された子どもたち」予告編

◇