前回は、進化学のパラダイムでは、自然淘汰(とうた)には数千万年の時間スケールで秩序を造り出す創造的な力が存在することが自明の前提とされているけれども、それを説明する理論が存在しないことをお話ししました。

今回は、生命現象の根底に存在する「情報」、およびパターン認識理論などの「理論」が、自然淘汰によって生み出されてきた、と進化論で想定されていることの問題点を明らかにします。

【今回のワンポイントメッセージ】

- 「情報」と「理論」は知的存在しか生み出すことができないが、進化論では自然のプロセス(突然変異+自然淘汰)によって生じたと想定されている。

有神論へ転向した無神論哲学者

『無神論の根拠』『神学と偽造』『ダーウィン主義的進化論』など多くの本を執筆して、「20世紀最大の無神論哲学者」と呼ばれたアントニー・フルーは、81歳の時に有神論に転向しました(2004年)。

フルーが神の存在を信じるようになった背景には、DNAに関する研究が目覚ましく発達したことがありました。すなわち彼は、神の存在を認めた後で書いた著作で、

「生命の起源の問題は、DNA――生命体を作るための命令を暗号化している『文字』(注:塩基配列)で構成された分子――が発見されたことによって謎がますます深まった。・・・化学物質で暗号化するシステムの起源を・・・物質の世界を支配している法則だけから説明できるだろうか?」【文献1[127ページ]注:筆者】

と述べています。続けてフルーは、いかなる場合でも情報には必ず知的な発信者が存在する。それ故、生命を支えている情報にも知的な発信者が存在すると考える以外に合理的な説明はできない、と論じています。【文献1[127-132ページ]】

このようにフルーは、DNAに暗号化されている情報の発信者である知的存在、すなわち神を認めるようになったと証ししているのです。

ただし、フルーはキリスト教の神を信じたのではなく、理神論――神を創造者としては認めても、神を人格的存在とは認めず、啓示を否定する哲学・神学説――を受け入れたのです。

またフルーは、進化論を認めています。彼は、自然主義(超自然を排し、自然法則だけで全てを説明する)に立脚した唯物論的な進化論では、生命情報を記録しているDNAの起源を説明できないので、神によって生命が創られたと考えるようになったのです。

フルーは、自分の立場は、インテリジェント・デザイン論(ID論)に最も近いと言っています。ID論とは、唯物論的な進化論に反対する人々が、宗教とは切り離し純粋に科学的な証拠から、宇宙や生命は「偉大なる知的存在」によってデザインされていると主張する説です。

21世紀によみがえった自然神学

フルーは、自分の体験について次のように語っています。

「私は、超自然的な現象とはまったく関わりなく、純粋に自然現象を探究するうちに神を見出した。自分がしてきたことは、伝統的な自然神学(注:理性の力で神を論じる神学の一部門)の営みであって、啓示に基づく宗教とは全く無関係であった」【文献1[93ページ]強調と注:筆者】

自然神学では、超自然的な啓示に頼らないで、神の存在を論証します。18世紀に、自然主義神学を広めたウィリアム・ペイリーは、精緻(せいち)な懐中時計を見れば、それをデザインした製作者がいたと確信できるように、自然界の驚異的な仕組みが創造者を指し示している、と説きました。【文献2[1-18ページ]】

21世紀にフルーは、生命情報が暗号化されているDNAの驚異から、自然神学をよみがえらせたのです。

自然淘汰が理論を作り出せるか?

ペイリーは、複雑な構造をした眼を、神の創造の証拠と見なしました。【文献2[43、44ページ]】ダーウィンも最初は、眼のような複雑な器官が自然選択によって進化してきたとは考えられない、と友人に語っていました。【文献3[102ページ]】

しかし、その後ダーウィンは『種の起源』で、光に反応するだけの膜のような単純な視覚器官から「自然淘汰によって・・・完璧な視覚器官へと変わった」のであろうと述べています。【文献4[242-246ページ]】

科学ジャーナリストのF・ヒッチングは、ネオダーウィニズム(現代の主流の進化論)に反対する立場から、次のように論じました。

眼を構成している多くの部品(たとえば水晶体と網膜)が別々に進化して合体しなければならないが、そんなことが偶然に起きるはずがない。進化途上の未完成の眼に何の生存上の価値があろうか。【文献3[102-103ページ]】

これに対して、進化は小さな変化が累積されて起きると主張しているドーキンス(前回)は、未完成の眼でも役立つと、次のように反論しています。

「野生の生物なら、きっと水晶体が無くてもその眼を使って、捕食者のぼんやりした姿や、それが接近してくる方向を探知することくらいはできるはずだ」【文献5[141ページ]】

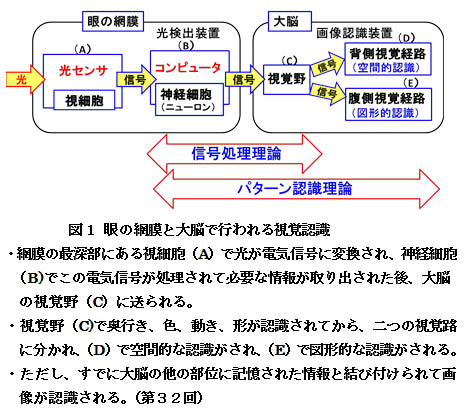

しかし、これらの議論では、眼を構成する部品(ハードウエア)だけしか考慮していません。視細胞で発生した光信号から画像を認識するために、網膜の神経細胞および大脳で行われている信号処理の手順(アルゴリズム)、さらにその根底にある信号処理理論とパターン認識理論が抜け落ちています(図1)。これらが無ければ、「ぼんやりとした姿」ですら見ることができません。

それ故、眼のシステムが自然淘汰によって進化してきたのであれば、自然淘汰は、信号処理理論とパターン認識理論をも作り出してきたことになります。

本格的な文字読み取り機(OCR)が日本で国家プロジェクトの一環として、1970年に開発されましたが、その最大の課題はパターン認識理論の構築にありました。【文献6】

ところで、生物が行っている画像認識のメカニズムはいまだに謎に包まれており(第32回)、生体で行われている画像認識のための理論は、人間が考え出した理論のレベルをはるかに超えています。

全ての科学理論は人間の知性の働きによって作られてきました。ところが、進化論では、人間の理解をはるかに超えた高度な画像認識理論が、自然のプロセス「突然変異+自然淘汰」によって数百万年の時間スケールで一歩ずつ作られてきたと想定されているのです。

【まとめ】

- 情報は知的存在しか発信できない。それ故、生命に必須の情報が暗号化されているDNAの起源、生命の起源は唯物論的な進化論では説明できず、知的存在によって作られたと考えるのが合理的である。

- このことに気付いた無神論哲学者フルーは有神論(理神論)に転向し、ID論を受け入れた。それは、あくまでも科学的な証拠だけに基づいており、キリスト教のような啓示宗教とは無関係である、と彼は証言している。

- 全ての科学理論は人間の知性の働きによって作られてきたが、進化論では、人間の理解を超えた高度なパターン認識理論が、自然淘汰によって数百万年の時間をかけて一歩ずつ作られてきたと想定されている。

【次回】

- 原始の地球の海で有機物が作られ、生命へと進化したとする化学進化説が多くの難点を抱えていることを明らかにします。

【文献】

- 1)“There Is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind

”by Antony Flew and Roy Abraham Varghese, 2007, Harper Collins e-books: http://islamicblessings.com/upload/There-is-a-God.pdf

- 2)“Natural Theology

”, 6th edition, by William Paley,1803; Cambridge Library Collection, 2009:

https://appearedtoblogly.files.wordpress.com/2011/05/paley-william-natural-theology.pdf - 3)『キリンの首―ダーウィンはどこで間違ったか

』フランシス・ヒッチング著、樋口広芳、渡辺政隆訳、平凡社(1983年、英文原著1982年)

- 4)『種の起源

(上)』ダーウィン著、八杉龍一訳、岩波文庫(1990年)

- 5)『盲目の時計職人―自然淘汰は偶然か?

』リチャード・ドーキンス著、日高敏隆監訳、中嶋康祐、遠藤彰、遠藤知二、疋田務訳、早川書房(2004年、英文原著1986年)

- 6)http://museum.ipsj.or.jp/guide/pdf/magazine/IPSJ-MGN550721.pdf

◇