前回は、心と体(脳)が別々に存在すると考える「心身二元論」が西欧では公式見解とされて発展してきたことを説明し、20世紀末には、心と脳を不可分と考える心脳一元論が支配的となったことをお話ししました。

今回は、心脳一元論についてさまざまな説が唱えられていることを説明します。そして、物質で作られた脳から主観的な心(意識)がどのようにして生じるかを説明できないことが、現在の脳科学における最大の未解決問題であることを示します。

【今回のワンポイントメッセージ】

- 脳で意識が生じるメカニズムに関する定説(標準的パラダイム)は存在せず、現在、脳科学者たちは自説というパラダイムの中で研究している。

徹底した物理主義(唯物論)に立つ心脳一元論

心脳一元論では、心脳二元論に比べてさらに物理主義(唯物論、前回参照)を徹底し、心(意識)は脳と別に存在するのではなく、脳で起きている活動がすなわち心(意識)であると想定されています。つまり、物質で構成された脳の活動だけが存在するとされているのです。

心脳一元論にはいろいろな説が存在しますが、ここでは代表的な三つの説でどのように脳活動(心)が生じるとされているかを説明します。

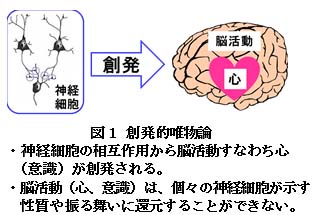

創発的唯物論(図1)では、脳内の無数の神経細胞(第32回)の間で行われる相互作用によって脳活動、すなわち心(意識)が創発するとされています。

創発とは、系の要素(部分)の間で行われる相互作用によって、要素の性質に還元できない新たな性質が系全体に生じることを指します(第13回、第15回)。創発的唯物論では、個々の神経細胞の性質や振る舞いに還元できない活動が脳全体に創発されて心(意識)が生じると想定されているのです。

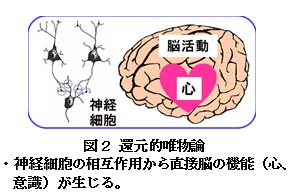

還元的唯物論(図2)では、脳の機能(心、意識)は神経細胞の相互作用から直接生まれる(創発されるのではない)と想定されています。

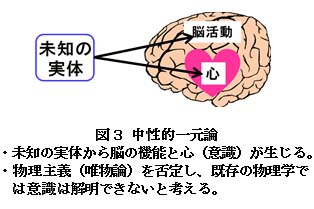

中性的一元論(図3)では、物質で構成された脳の活動は観測できるが主観的な心(意識)は観測できないので、意識は既存の物理学では説明できないとされています。そして、物的でも心的でもない、つまり中性的な「未知の実体」から脳と心が生じると想定されているのです。

意識をめぐる論争

1994年に米国で行われた会議で、フランシス・クリック(DNAの二重らせん構造を発見しノーベル賞を受賞)は、還元的唯物論に立って「人間の意識や自由意思も、神経細胞(ニューロン)の相互作用にすぎない」と述べました。

さらにクリックは、人間にいろいろな刺激を与えたときに神経細胞でどのような情報処理が行われるか、その対応関係を調べることによって、意識を解明することができると唱えました。

同じ会議で、哲学者であり認知科学*の研究者であったデイビット・チャ―マーズは、主観的な意識は観測できないので、既存の物理学では意識は解明できないと主張しました。つまり、物理主義(唯物論)を否定して、既存の物理学を超える必要性を訴えたのです。

- [*人間の知的な働き(知識、記憶など)をコンピューターを用いて情報処理の観点から探究する複合的な学問領域]

チャ―マーズは、中性的一元論(図3)を受け入れ、脳と心(意識)を生じさせている「未知の実体」として「情報」を考えています。物質でもなく主観的な存在でもない情報が物的(脳)および心的(意識)な性質を持ち、そこから脳と意識が生じると推察しているのです。

「意識のハードプロブレム」の提起

チャ―マーズは、物質からなる脳の現象からどのようにして主観的な心(意識)が生じるかを説明できないことが最大の難問であると述べ、これを「意識のハードプロブレム」と呼びました。意識は観測することも定義することもできないので*、意識を研究する方法すら分からず、科学者はこの難問に全く手を付けてこなかった、と彼は指摘しました。

- [*自分が意識を持つことは確かと考えられるが、他人が意識を持つことは証明できず、自分と同じように意識を持つだろうと類推するしかない]

一方、脳細胞で行われる情報処理を調べることによって意識を解明しようとする従来の研究が直面している課題を「イージープロブレム」とチャ―マーズは呼びました。それは、いかに困難であっても、すでに確立された測定技術や情報処理技術を用いて進めればよいという意味でイージー(容易)と言ったのです。

「意識のハードプロブレム」研究の現状

意識のハードプロブレムを解明するために、現在、さまざまな作業仮説――証明できないけれども、研究する上で有益なのでとりあえず受け入れる仮説――が提案され、それに基づいて研究がなされています。

例えば、神経回路で生じている電気信号に関する数学的な仮説、人工知能のプログラミングに関する仮説など大胆な提案がなされています。

しかし、いずれも問題提起の域を出ておらず、意識が生じるメカニズムに関する定説、すなわち標準的パラダイムは存在しません。脳科学者たちがそれぞれ自説というパラダイムの中で研究しているのが現状です。

【まとめ】

- 心脳一元論では、物理主義(唯物論)を徹底し、脳で起きている活動がすなわち心(意識)であると想定し、物質で構成された脳の活動だけが存在するとされている。

- クリックは、還元的唯物論(心脳一元論)に立って、「意識は神経細胞の相互作用にすぎない」と述べた。一方、チャ―マーズは物質からなる脳から主観的な心(意識)がどのように生じるかを説明できないことが最大の難問(意識のハードプロブレム)であると主張した。

- 意識のハードプロブレムを解明するために、さまざまな作業仮説に基づく研究がなされているが、定説(標準的パラダイム)が存在せず、現在、脳科学者たちは、自説というパラダイムの中で研究している。

【次回】

- 主観的な体験である意識を科学で解明することはできないと考えるパラダイムと、科学が進歩すれば解明できるとするパラダイムが存在することを述べ、科学の本質を考察します。

◇