前回、系が、単純で決定論的な法則に従っているにもかかわらず、未来予測が事実上不可能になるカオスに関する本格的な研究が、気象学者ローレンツによって始まったことを紹介しました。今回は、多くの要素で構成され、カオスを生じるような複雑な振る舞いをする系、すなわち複雑系では“創発”といって、要素の性質に還元できない新たな性質や秩序が生じることを説明します。

【今回のワンポイントメッセージ】

- ほとんどの自然現象は複雑系で創発された性質に基づいて起きるので、現象を系の要素が個別に示す性質に還元して説明することができない。

カオス研究の出発点――ベナール対流

ローレンツがカオスを研究したのは、1960年代です。彼は、すでに1900年にアンリ・ベナールが発見し、有名な物理学者のレイリー卿によって解析されていたベナール対流から出発したのです。ベナール対流とは、油などの液体を浅く入れた鍋の底を一様に加熱した時にできる渦巻き状の対流です。

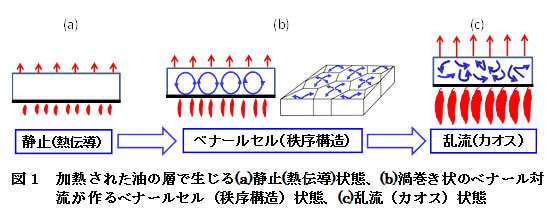

加える熱エネルギーが弱いうちは、油は静止したまま熱がゆっくりと、いわゆる「熱伝導」現象によって上昇して表面から放散されます(図1(a))。

加熱エネルギーが強くなると渦巻き状の対流が発生し、油の層がハチの巣状の小さな領域に分かれます(図1(b))。この小領域はベナールセルと呼ばれ、セルの中央部で油が上昇し、周辺部で下降して、動的な秩序構造を作るのです。これと似た対流構造が、お椀に入れた熱い味噌汁で生じることがあります。味噌汁の表面から熱が奪われるので、エネルギーの流れが生じて対流が起きるのです。

ベナールセルが作られている状態でさらに強く加熱すると、セルの形が崩れて乱流となり、油の層全体がカオス状態になります(図1(c))。

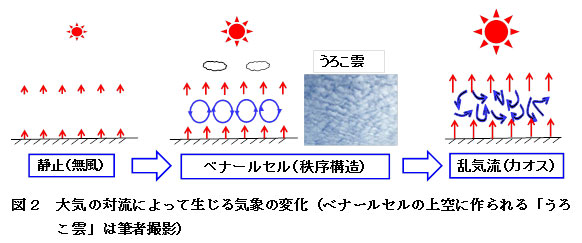

一方、大気圏(空気の層)で発生するベナール対流は、太陽光が注がれて地表が温められると、地表から上空に向けて熱エネルギーが流れて大気圏外に放散されるために起きます(図2)。このエネルギーの流れの強さに応じて、油の層の場合と同じように、静止(無風)→ベナールセル(秩序構造)→乱気流(カオス)と大気の状態が移っていきます。小さな雲が空にびっしりと並ぶ「うろこ雲」は、大気圏で作られるベナールセルの上部に雲が発生して作られるのです。

ニュートン力学から“創発”された流体力学

このような大気の挙動をローレンツは、「流体力学の方程式」を単純化したローレンツモデル(第12回)によって解析しました。ところで、「流体力学の方程式」は、流体を構成している分子のミクロ(微視的)スケールでの運動を支配しているニュートン力学に還元して説明することができません。流体の運動方程式は、初めから流体をマクロ(巨視的)スケールの連続体であるとみなし、これにニュートン力学の原理を当てはめて導出されているからです。

このように、系全体として、系の要素には無い新たな性質(振る舞い、法則、秩序など)が生じることを創発と呼びます――新たな創造が誘発されるという意味です。創発によって部分の性質の単純な総和以上の性質が全体に現れ、それを部分の性質に還元して説明できせん。

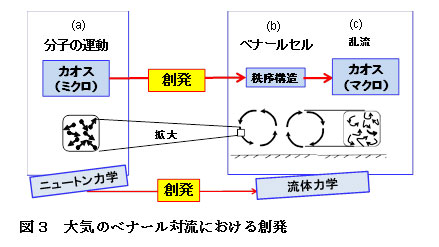

図3に示したように、気体(液体)では、分子の運動を支配しているニュートン力学から流体力学が創発されています。

カオスから創発されるベナールセル

気体(または液体)の一部分をミクロスケールで観測すれば無数の分子がニュートン力学に従って運動しています(図3(a))。わずか3つの物体からなる三体系がカオスになる(第12回)のですから、気体(液体)をミクロスケールで見ればまさにカオスの世界です。この場合のカオスは、近くの分子同士が短時間のうちに何度も衝突してからみ合うことによって起きる相互作用によって創発されます。

この局所的な相互作用は、系に注がれる熱エネルギーが強くなるに従って強められ、ついに立体的に数珠つなぎになって系全体に広がります。すると、全ての分子がまとまった振る舞いをするようになり、これによってベナールセルというマクロスケールの秩序構造が創発されるのです(図3(b))。

このように、カオスや秩序構造が創発される原動力になっている要素間の相互作用を「非線形相互作用」と呼びます(非線形とは「部分の総和が全体にならない」性質を表します)。

創発によって崩壊した要素還元主義

気体(液体)のように、要素の間に非線形相互作用が存在し、カオスなどの複雑な振る舞いが起きる系を複雑系と呼びます。複雑系では、非線形相互作用によって系全体に新たな性質が創発され、それを要素が単独で存在するときの振る舞いに還元して説明することができません。

創発など、複雑系の挙動を研究する「複雑系の科学」は20世紀の末に発達しました。その結果、世界で起こる現象は複雑で、全体の振る舞いが部分(要素)の振る舞いの和で与えられるような単純な現象はむしろまれであることが明らかにされました。ほとんどの自然現象が起きる系では、非線形相互作用によって系全体に新たな性質が創発されています。それ故、現象を系の部分(要素)が個別に示す性質に還元して説明する要素還元主義は崩壊しています。

【まとめ】

- 要素の間に非線形相互作用が存在する複雑系では、部分の性質の単純な総和以上の性質や秩序が全体に生み出される――これを創発という。

- 液体(気体)の層で生じるベナールセルという秩序構造は、系の要素(分子)の間に働く局所的な非線形相互作用が系全体に広がることによって創発される。

- ほとんどの自然現象は、非線形相互作用によって創発された性質に基づいて起きるので、現象を系の部分(要素)が個別に示す性質に還元して説明できない(要素還元主義は崩壊している)。

【次回以降】

- ベナールセルのようにエネルギーの流れがある系で創発される動的な秩序構造は、散逸構造と呼ばれ、生命現象と深く関わり合っていることを明らかにします。

◇