本文での聖書の引用は新改訳聖書第三版を使用し、そうでない場合は、その都度聖書訳名を表記する。ただし、聖書箇所の表記は、新改訳聖書第三版の表記を基に独自の「略語」を用いる。

前書き

後半は、前半で見てきた「存在論」を基に、人間の問題をあぶり出し、その答えを聖書に求めていくという作業である。それは、第1章「人間の問題」、第2章「聖書の答え」という流れで進める。

第1章「人間の問題」

前半では、哲学と聖書における「存在論」の概要を述べた。「存在論」とは、存在するとはどういうことかを問う学問であり、哲学では最も根本的な分野である。そこでの話を一言で言えば、人間は「神」によって存在するということである。これは、聖書の教える「存在論」と一致する。前半では、そうしたことの概要を述べた。だが、「人間の問題」を確実に把握するには、前半で見た「存在論」をさらに厳密な言葉で掘り下げる必要がある。その作業を行ったのがカントなので、後半は、そこから見ていこう。

1.「存在論」を掘り下げる カント

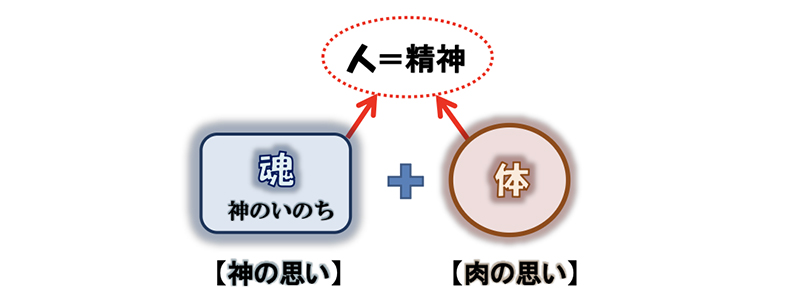

最初に、「人とは何か」を定義しておきたい。ここでは見てきた「存在論」を基に、人とは、思考する「精神」であるとする。アリストテレスは、その「精神」は、「魂」と「体」とに支えられているとし、「精神」と「魂」を分けて考えた。

しかし、デカルト(1596〜1650)は、「精神」の中に「魂」を組み込み、「精神」を思考する装置の実体として捉えた。この理解が、その後は一般化した。

これに対し、カント(1724〜1804)は、思考する「精神」と、「魂」を再び切り離した。ただし、「精神」という言葉は、既にデカルトによって誤解を帯びていたので、カントはその誤解を避けるべく、「精神」を機能で表現した。例えば、「心性」「悟性」「理性」のように、である。その上で、カントは人である「精神」がどのように機能するかを、次のように説明した。

われわれの認識は心性[精神]の二つの根本源泉から生ずる。その第一のものは、諸表象を受容すること(印象の受容性)であり、その第二のものは、これらの表象によって対象を認識する能力(概念の自発性)である。前者によってわれわれに対象が与えられ、後者によってこの対象があの表象への関係において(心性[精神]の単なる規定として)思惟される[思考する]。(『純粋理性批判』「カント全集4」岩波書店129ページ、[ ]は意味を補足)

カントは、思考する「精神」を支えているものが2つあると言う。1つは「諸表象を受容すること」であり、これは「体」が収集する情報を指す。もう1つは「認識する能力」であり、これは「体」によって収集された情報に意味づけをする能力であって、この能力を持つのが「魂」である。

つまり、「体」が情報を提供し、そして「魂」が、その情報を認識するのに必要な、基本となる「概念」を提供し、「概念」と情報とを結合しようとするので、思考する「精神」が機能するということである。それでカントは、「魂」については次のように述べている。

われわれは純粋構想力を、すべてのアプリオリな認識の根底にある人間の魂の根本能力としてもつのである。純粋構想力を介して、われわれは一方における直観の多様を、他方における純粋統覚の必然的統一の制約と結合する。(『純粋理性批判』「カント全集4」岩波書店198ページ)

ここでカントは、「魂の根本能力」は、「体」からの情報と、認識を可能にするために、あらかじめ備わっている思考の枠組み(純粋統覚の必然的統一の制約)とを結合することだと言っている。そのことで、思考する「精神」が機能すると言う。

なお、「魂」という語も誤解されやすいので、カントは思考の仕組みを説明する際は、「魂」を中心的な言葉としては用いなかった。ただ、アリストテレスが「魂」を思考の担い手として位置づけていたことを踏まえ、ここでは「魂」という語を用いている。これにより、当時は曖昧であった「魂」の位置づけを明確にしている。そこで、「魂」に関する先のカントの言葉をもう少し詳しく見てみよう。

彼は、「魂」の根本能力を、「純粋構想力」とした。これは多様な認識を、一つの意識に結合する運動である。ならば、「純粋統覚」とは何か。それは、人の意識の底辺に横たわる、いかなる経験的認識には依存しない、変わらない原点の意識である。つまり、「魂」の根底には「純粋統覚」の意識があり、それに「体」で得た情報の認識を結合するということである。カントは、この結合を「統覚の超越論的統一」と呼び、認識に不可欠な客観的規定の諸原理(認識の形式)は、この「統覚の超越論的統一」の原則から生まれているとした。

すなわち、そこから認識が生じうるかぎりのすべての表象の客観的規定の諸原理――こうした諸原理のすべてが統覚の超越論的統一の原則から導出されている。(『純粋理性批判』「カント全集4」岩波書店212ページ)

カントはこのように、「魂」には、変わることのない意識の原点、「純粋統覚」があるとし、そこから認識の形式の客観的規定の諸原理が生まれるとした。故に、「純粋統覚」にこそ、変わらない神の「いのち」が宿っているとカントは見た。それでカントは、この「純粋統覚」の意識は、「私は存在する」という表象になるとし、それは何の多様な認識も与えられていない状態であるとした。

「私は存在する」という表象において、その純粋統覚によっては、まだ決していかなる多様も与えられていない悟性だけに対する原理である。(『純粋理性批判』「カント全集4」岩波書店210ページ)

カントが言う「私は存在する」の「存在(ある)」は、まさしく「神」のことである。ここでカントは、人の不動の土台は「神」であり、故に、人の意識の原点は「私は存在する」であるとする。建物に例えるなら、建物を支える不動の土台が「私は存在する」に当たる。土台があるからこそ、そこにさまざまな認識を持ち込むことができ、自己を意識する建物が建てられるということである。土台があるからこそ、私が何者なのかを知ろうとし、この土台の意識に、さまざまな認識を取りまとめようとすることができる。そのことで思考が生じるので、それが思考する「精神」になっているというのが、カントの考えである。

要するに、人を支えている土台は神の「いのち」の部分であり、それを「魂」といい、「魂」は変わらない神の意識を発信することで、その意識と、人が手にする認識とを結合しようとするということである。言い換えれば、神は「魂」を介し、ご自分の思いと人とを一つにしようとしているということである。確かに聖書は、「神よ、わたしの魂はあなたを求める」(詩篇42:2、新共同訳)と教えている。そして、このこと故に思考する「精神」は機能するというのがカントの考えである。

このように、カントは曖昧であった「魂」を正確に位置づけた。それは神の「いのち」の発信装置であり、それが人の土台になっているとしたのであった。言い換えれば、私たちは神の中に生き、動き、また存在しているということである――「私たちは、神の中に生き、動き、また存在しているのです」(使徒17:28)――。

この土台のおかげで「体」が持ち込む情報を認識できる。加えて、その認識と土台の「神の思い」を「魂」が結合しようとするので、思考する「精神」は機能することができる。この「精神」が「私」である。つまり、「私」とは、「魂」による「神の思い」と、「体」による「肉の思い」とが出会い、その2つが結合されようとする場所なのである。

以上が「存在論」を掘り下げた話であり、これはカント以降、「認識論」とも呼ばれるようになった。では、ここから「人間の問題」を考察してみよう。その問題の筆頭は、人は滅びる、である。

2. 人は滅びる

人とは思考する「精神」であるが、「存在論」を厳密な言葉で掘り下げたことで、「精神」が機能するには、「魂」と「体」とが不可欠であることが確実となった。ということは、「体」が滅びると人はどうなるのだろう。

「魂」は、神から人の「体」に貸し出された神の「いのちの息」であるから――「神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた」(創世記2:7)――、「魂」は神と同様に滅びることはない。そのため、「魂」の受け皿となる「体」が滅びると、「魂」は滅びないので神に帰ることになる。それを聖書は次のように教えている。

塵(体)は元の大地に帰り、息(魂)はこれを与えた神に帰る。(コヘレトの言葉12:7、聖書協会共同訳、括弧は意味を補足、なお、新改訳は「伝道者の書」と表記)

「魂」が神のもとに帰れば、人である「精神」を支えるものがなくなるので、人は滅びてしまう。聖書はこれを、人は大地に帰る、と表現する――「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る」(創世記3:19、新改訳2017)――。あるいは、「彼らの息を取り去られると、彼らは死に、おのれのちりに帰ります」(詩篇104:29)と表現する。つまり、「体」が機能しなくなった死人は、生き返らないのである。その死者の「霊」(精神)は、よみがえらないということである。

死人は生き返りません。死者の霊(精神)はよみがえりません。(イザヤ26:14、括弧は意味を補足)

イエスも例えの中で「愚かな者よ、今夜、お前の魂は取り上げられる」(ルカ12:20、聖書協会共同訳)と言われた。ここで「取り上げられる」と訳されているギリシャ語は「アパイテオー」[ἀπαιτέω]の能動態で「返却を要求する」という意味である。神が人の「体」に貸し出した「魂」について、神は人に、「体」の死と同時に返却を要求するということである。そうなると、人は「体」と「魂」によって機能する「精神」なので、人は終焉を迎えるしかない。

このように、「存在論」から見えてくるのは、このままでは人は滅びるしかないという現実である。そこで、これを人の抱える「究極の問題」と位置づけたい。だが、問題はそれだけではない。ここから人を苦しめる「不安」の実体も見えてくる。

3.「不安」の実体

「私」とは、先述したように、「魂」による情報と「体」による情報とが出会い、2つが結合されようとする場所である。では、「体」による情報は何かといえば、それは全て「有限性」に属するものである。しかし、「魂」による情報は何かといえば、それは全て「永遠性」に属するものである。なぜなら、「魂」は永遠性の神の「いのち」から出ているからである。従って情報は、片や「有限性」であり、片や「永遠性」である。この2つが結合される場所が「私」であり、それを「精神」と呼ぶ。

しかしながら、「有限性」と「永遠性」は、果たして「私」の中で結合できるのか。いや、それは不可能である。すると、目的を達成できないので、「私」は「不安」になる。例えば、「魂」は生きられる「永遠性」の情報を持ち込むが、「体」は生きられない「有限性」の情報を持ち込む。すると、「私」は生きられない現実に恐怖を覚え、「不安」になる。

これが、「不安」を覚えるからくりである。それは、全く相いれない情報が「私」に持ち込まれ、結合できないことで生じる。聖書も、「永遠性」の情報を「御霊の思い」と呼び、「有限性」の情報を「肉の思い」と呼び、2つの思いは結合できないとする。

肉の思いは死(有限性)であり、御霊による思いは、いのちと平安(永遠性)です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。(ローマ8:6、7、括弧は意味を補足)

このように、「私」を支えている「魂」と「体」からは、常に対立する情報が持ち込まれるので、「私」は常に「不安」を覚えるしかない。しかし、この「不安」に人は耐えられないので、少しでも「不安」を忘れようと、快楽に身を委ねてしまう。それがさまざまな罪の行為を誘発し、人の「苦しみ」となる。そこで、これを人の抱える「現実の問題」と位置づけたい。

以上が、「存在論」から見えてくる人の問題である。1つは、「体」の死とともに滅んでしまうという「究極の問題」であり、もう1つは、「不安」を覚えるしかないという「現実の問題」である。これらの問題は、人の力ではどうにもならない。そこで次に、これらの問題に対する答えを聖書に求めてみたい。それが、第2章「聖書の答え」である。

第2章「聖書の答え」

人の抱える「究極の問題」は、「体」の死を迎えると、「体」に貸し出されていた「魂」が神に返却され、「体」と「魂」によって機能する「精神」(私)が消滅してしまうことである。ということは、誰もが「体」の死を迎えるので、誰もが生まれながらに滅ぶしかない運命を背負っていることになる。

そうなったのは、アダムの罪によって「死」が入り込んだからである――「罪によって死が入り」(ローマ5:12)――。この「死」によって、「朽ちる体」になった。これではもう、人は実質、死んでいることになるので、「アダムにあってすべての人が死んでいる」(1コリント15:22)と聖書は教えている。これを「第一の死」という。

そして、人は「体」の死と同時に「魂」は返却され、生きられなくなるので、それが「第二の死」である。この「第二の死」の恐ろしさを聖書は象徴を使い、「このような者たちに対する報いは、火と硫黄の燃える池である。それが、第二の死である」(黙示録21:8、新共同訳)と表現している。まさに、これが人の「究極の問題」であることを、聖書は象徴で示している。

しかし、聖書が教える「第二の死」の象徴は、神を信じなかった者が地獄に投げ込まれ、苦しみながら生き続けることだという意味に解されるのが普通である。その解釈が正しければ、「体」の死と同時に人は生きられなくなってしまうという、これまで見てきた聖書の話は全てうそになる。哲学による「存在論」も、うそになる。それはあり得ないので、死んでも地獄で生き続けられるというのは、どこにも根拠を見いだせない人の想像であることが分かる。その想像からは、人の「究極の問題」に対する聖書の答えも見えてこない。

そこで、聖書の答えを見る前に、人はどうして、死んでも、すなわち「体」がなくても生き続けられると思ってしまうのか、そのことを先に触れておきたい。結論から言うと、「人間的な標準」の考えでは、朽ちない「魂」を「私」として捉えるからである。そのため、「体」が朽ちても、人は「魂」なので生き続けられると思ってしまう。これを「霊魂不滅」の思想という。そこで、これは「人間的な標準」であり、聖書の教えではないことを明確にしておきたい。そうでないと、「究極の問題」に対する聖書の答えも見えてこないからである。

1.「霊魂不滅」の思想

旧約聖書における人の死生観は、生命は身体(肉)と同期し、終わるというものであった――「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:19)――。そこには、「霊魂不滅」という思想は全くなかった。それで、哲学者でありながら、聖書にも精通していたカントは、「ユダヤ人には来世なるものへの信仰などなかった、したがって天国と地獄への信仰などなかった」と言い切っている(『たんなる理性の限界内の宗教』「カント全集10」岩波書店169ページ)。

ならば、「霊魂不滅」の思想はどこから始まったのかというと、1つは古代インドで起きた「ウパニシャッド哲学」からである(紀元前8世紀から6世紀ごろとされる)。その中心思想「梵我一如(ぼんがいちにょ)」に起源を持つ。「梵我」の「梵」は宇宙の根本原理のことであり、「我」は個人の本体のことであり、それは同一不二(一体)であるとし、個人の本体である「魂」は不滅とされた。それが、「輪廻転生」の思想に発展する。

もう1つは、古代ギリシャで起きた「オルペウス教」(紀元前6世紀ごろ)であり、それは「霊魂不滅」の考えに立って「輪廻転生」を唱えた。その影響を受けたのが、古代ギリシア哲学である。そこにはピタゴラス(BC570ごろ〜496ごろ)がいて、彼も「霊魂不滅」の思想に立った。また、ピタゴラスの影響を受けたとされるプラトン(BC427〜347)も「霊魂不滅」の思想に立ち、「輪廻転生」を支持した(『パイドン』)。

上記に共通するのは、人を「魂」としたことである。人である「精神」を神から貸し出された神の「いのち」の「魂」に置き換えたことである。しかし、「魂」は人である「精神」を生かし、支えているものであって、人ではない。それは神の「いのち」である。このことに気付き、「精神」と「魂」を最初に分けて考えたのが、アリストテレスであった(前半の第1章「哲学」で説明済み)。後の「ストア哲学」を代表するマルクス・アウレリウスは、このアリストテレスの理解を引き継ぎ、「霊魂不滅」の思想を完全否定した。

ひとたび死ぬと、もはや再び存在することはなく、まったく消滅してしまうということである。(『自省禄』第12巻5節、岩波文庫第9刷232ページ)

だが、マルクス・アウレリウスが、いくら「存在論」から、「精神」と「魂」とは別であって、死んでも生きられるというのは誤りであると主張したところで、いったんギリシャで起きた「霊魂不滅」の思想を止めることはできなかった。それどころか、世界を「ギリシア風」にすることを試みたヘレニズム文化によって、「霊魂不滅」の思想は世界に広がり、それはユダヤ人の中にも入り込んだ。そのため、後期に書かれた旧約聖書には、その思想を意識した言い回しが3カ所ほど見られる(イザヤ26:19、ダニエル12:2、ダニエル12:13)。ただ、見られるというだけであって、それは「霊魂不滅」を教えた話ではない。

まとめると、旧約聖書は、人間の生命が生きる場所はこの世界であること以外には、何も述べていないということである。それ故、人は死ねば塵となって、地に帰るものとして死を教えている――「あなたは土に帰る」(創世記3:19)――。そこでは、死は自然な出来事であり、罪に対する罰という考えは全くなかった。ただそこにあったのは、人は死ぬとちりに帰るである――「彼らは死に、おのれのちりに帰ります」(詩篇104:29)――。

その後、救い主の預言が示されるようになったことで、神により頼むなら、その者には死からのよみがえりがあるという教えが、すなわち「永久に死を滅ぼされる」という教えが加わったのである――「永久に死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙をぬぐい、ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる」(イザヤ25:8)――。とはいえ、救いの話を具体的に教えたのは、新約聖書からである。

それによると、神の呼びかけを聞き、それに応答する者が救われ――「聞く者は生きるのです」(ヨハネ5:25)――、朽ちない「霊の体」が着せられる――「霊の体が復活するのです」(1コリント15:44、新共同訳)――。「霊の体」が着せられることを聖書が教えるのは、人とは、「体」と「魂」に支えられた「精神」だからである。「精神」が死からよみがえるには、必ず朽ちない「体」を着なければならないので、そのように教えている。

朽ちるものは、必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは、必ず不死を着なければならないからです。(1コリント15:53)

しかし、そうした聖書の教えがあっても、新約時代はすでにヘレニズム文化が普及していたために、「霊魂不滅」の思想が「人間的な標準」になっていた。そのためキリスト者も、神から貸し出されている「魂」が人であると勝手に思い込み、人は朽ちない「魂」なので、「体」を失っても生き続けられると思うようになった。

その結果、聖書の教えは「霊魂不滅」の「人間的な標準」で解釈されるようになり、数多くの死後についての教えが生まれた。しかし、そのことで、人が抱えている「究極の問題」の答えに覆いがかかり、福音の真実が見えなくなった。(参考:ブルトマン著作集第6巻『原始キリスト教』第1章の「神と人間」、新教出版社223〜239ページ)

そこで近代になると、キリスト教を代表する神学者バルト(1886〜1968)やブルトマン(1884〜1976)らが、「霊魂不滅」の思想を再び切り捨てた。例えば、ブルトマンはバルトの考えを引用し、次のように切り捨てている。

パウロにとって「からだ」は人間の現実に属すること、そのためパウロはからだの復活のみを語りうることを、バルトが強調するのは全く正しい。霊魂不滅のような考えは、(中略)本質的にありえない。(ブルトマン著作集第11巻『カール・バルト著「死人の復活」』新教出版社65ページ)

このように、聖書は、人が生きるには「魂」と「体」を必要とする「存在論」に立つので、「体」なしでも生きられるとする「霊魂不滅」の思想を退ける。ところが、この世では「魂」を「私」とし、「私」は「魂」故に生き続けるという「霊魂不滅」の考えが「人間的な標準」なので、聖書は誤った意味に解釈されるようになったのである。これは、私たちに教訓を与えている。それは、「人間的な標準」で聖書を読んではならないということである。

ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。(2コリント5:16)

以上で、「霊魂不滅」の話は終わるが、ここで述べた話に対しては、例えば、ダニエル書、エゼキエル書、ヨハネの黙示録などの黙示文学で反論したい人たちもいるだろう。しかし、黙示文学は象徴的表現に満ちており、その意味は、既に見てきたような、明確に語られた御言葉に照らして理解されるべきである。そうした理解に立てば、納得に至るはずである。

いずれにせよ、20世紀を代表する神学者、カール・バルト、ルドルフ・ブルトマン、ならびに近代哲学の生みの親イマヌエル・カントは、聖書が示す「存在論」に基づき、「霊魂不滅」の思想を否定している。この点は、ぜひ心に留めておいていただきたい。とりわけカントは、自由主義神学の基盤となった啓蒙主義の行き過ぎと対峙(たいじ)し、福音主義神学の礎を据えた人物である。彼については、第11回後半の付録にて詳述している。

さて、以上の話が分かれば、人の抱える「究極の問題」への聖書の答えも容易に理解できる。では、見てみよう。

2.「究極の問題」への聖書の答え

人の抱える「究極の問題」は、この「体」が死ねば、人である「精神」も滅んでしまうということである。それ故、イエスは人のことを「死人」(ヨハネ5:25)と呼ばれた。そこでこの問題に対する聖書の答えは、朽ちない「霊の体」を着せる、である。それさえ着せれば、「魂」は「霊の体」に留まることができ、「精神」を支えられるからである。

だが、「霊の体」が着せられると、「肉の体」の終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちに、住む世界は「霊の体」が住める「神の国」に移ることになる――「終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちに」(1コリント15:52)――。これが復活である。つまり、自然の命の体は朽ちても、「霊の体」で復活するのである。

つまり、自然の命の体が蒔(ま)かれて、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。(1コリント15:44、新共同訳)

では、どのようにして「死人」に「霊の体」が着せられ、「死人」は「生きる者」になれるのか。それに対する聖書の答えは、次の通りである。

「死人」は、神の呼びかけに応答すれば「生きる者」になれる、である。というのも、人は「死人」になり、朽ちる「体」になったが、それでもその「体」が生きている間は「魂」がそこに留まれるので、人は「魂」を介し、神の呼びかけを聞くことができるからである。

その「魂」が人の土台であって、それは「神の子」「イエス・キリスト」である――「その土台とはイエス・キリストです」(1コリント3:11)――。それ故、「死人」は「神の子」の声を聞くことができるので、その声に応答すれば「霊の体」が着せられ「生きる者」になれる、というのが聖書の答えである。それでキリストは、次のように言われたのである。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです。(ヨハネ5:25)

ここでキリストは、「神の子」の呼びかけに応答すれば、「死人」は「生きる者」になれると言われた。それは、「霊の体」を着せられ、「永遠のいのち」を持つようになるということである。

ただし、この神とのやりとりは、人の土台との直接のやりとりになり、「体」を介さないので、「体」の五感では意識できない「潜在意識」の話となる。人が意識できるのは、「体」を介したやりとりのみである。そのため、「永遠のいのち」を持つようになっても、その時点では意識の表層には現れない。

しかし、「霊の体」が着せられて「永遠のいのち」が与えられると、キリストについての御言葉を「体」で聞く機会が訪れれば、着せられた「永遠のいのち」の源であるキリストへの信仰が意識の中で芽生える――「信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによる」(ローマ10:17)――。こうして、与えられた「永遠のいのち」によって、ようやく父なる神と神から遣わされたイエス・キリストを、人は「顕在意識」で知るようになる。

その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです。(ヨハネ17:3)

さらにそのあと、イエスを主と告白し、神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じることができるようになれば、それを告白することで救いを自覚できるようになる――「あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われる」(ローマ10:9)――。「あなたは救われる」とは、救いを自覚できるようになるということである。これを、自分の罪(不信仰)に気付き、罪が赦(ゆる)された自分を知る、という。

従って、キリストの言葉を聞き、父なる神とキリストを信じられるようになった者は、既に「永遠のいのち」を持っていた者であり、「死」から「いのち」に移された者である。これは大変重要なことなので、キリストは次のように言われたのである。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は、永遠のいのちを持ち(朽ちない「霊の体」が既に着せられていて)、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです(現在完了形)。(ヨハネ5:24、括弧は意味を補足)

要するに、神は人の土台なので、アダムにあって死んでいた「死人」にも――「アダムにあってすべての人が死んでいる」(1コリント15:22)――直接呼びかけることができるので、神の呼びかけに応答すれば、「死人」は「生きる者」になれるということである。それは、朽ちない「霊の体」が着せられるということであり、これが「究極の問題」に対する聖書の答えになる。これについてさらに詳しく知りたい人は、第11回の後半を見てほしい。

このように、人を救うのは神であって、人ではない。救われることを神との「和解」というが、「和解」は神から出ている――「これらのことはすべて、神から出ているのです」(2コリント5:18)――。

このことが分かれば、どうして旧約聖書には、人の救いについての話が一切ないのかも分かる。救いに必要な人の側の手続きが、旧約聖書には何も書かれていないのは、神が人の「潜在意識」に呼びかけて人を救うからである。しかし、救われたことを自覚するには、自分の罪に気付き、罪が赦される体験を必要とするので、旧約聖書はもっぱら、罪に気付かせるための律法と、罪が赦される贖(あがな)いの話が中心なのである。

ところが、新約時代になると「霊魂不滅」の思想が侵入してきたので、キリストは救いのことに触れられた。とはいえ、それは神が人を救う話であり、やはり人の側は自分の救いを心配する必要はなかった。ただし、救われた人はイエス・キリストを求めるようになるので、彼らにキリストについての御言葉を語らなければならない。そこで、御言葉を宣べ伝えるようにと、キリストは命じられたのである――「全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい」(マルコ16:15)――。

そうである以上、キリスト者が心配すべきは、迫害を恐れずに御言葉を語ることである。誰が救われているかは分からないので、全ての人に福音を届けていくのである。そうすれば、彼らはキリストへの信仰を、葛藤の末、持つことができるからである。それは自分の罪に気付き、罪を赦すキリストのもとに行くことができたことを意味する。

いずれにせよ、アダムとエバは蛇に欺かれた被害者なので、神は何としても人を救おうとされる。しかしそれには、人の側が自らの意志で、神の救いを受け取る必要がある。なぜなら、人はロボットではなく、神と同じように選択する意志を持っているからである。それで神は、人に呼びかけるのである。

そして、神の呼びかけに応答することを「信仰」という。こうして、人は「信仰」によって救われるというのが、すなわち「霊の体」が着せられているというのが、「究極の問題」への聖書の答えである。これは「人間的な標準」では見えてこない話であり、聖書が教える「存在論」によって、はっきりと見えてくる話である。

さて、この話をすると、「霊の体」が着せられるのは、復活する時であり、これからのことだと思ってしまう人も多いことだろう。そこで、その疑問にも答えておきたい。

3.「霊の体」が着せられるのはいつ

「霊の体」が着せられるのはいつなのか、という疑問は使徒の時代からあった。それで聖書に、「しかし、死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのか、と聞く者がいるかもしれません」(1コリント15:35、新共同訳)と書かれている。この疑問に、聖書は次のように答えている。

神は、御心のままに、それに体を与え、一つ一つの「種」にそれぞれ体をお与えになります。(1コリント15:38、新共同訳、括弧は筆者による強調)

一つ一つの「種」とは「魂」のことであり、「魂」に新たな「体」が着せられて復活するという。「魂」を「種」と呼ぶ理由は、「魂」は神から人の「体」に貸し出された神の「いのち」であり、神が人のうちに蒔いたものだからである。その「種」である「魂」は、人の「体」に貸し出されたものなので、「体」が死を迎えると神に返却される。すると、人は滅んでしまうので、死を迎えても生き続けるには、「魂」の受け皿となる新たな「体」が必要となる。それで聖書は、「一つ一つの『種』にそれぞれ体をお与えになります」と答えたのである。

その新たな「体」については、この先で「霊の体が復活するのです」(1コリント15:44、新共同訳)と書かれていることから、それは朽ちない「霊の体」であることが分かる。従って、「死者はどんなふうに復活するのか」という疑問に対する聖書の答えは、「魂」に「霊の体」が着せられて復活する、である。ならば、その「霊の体」はいつ着せられるのか。

先の訳では、「一つ一つの『種』にそれぞれ体をお与えになります」(1コリント15:38、新共同訳)とあるので、それは将来着せられる話として読めてしまう。あるいは、ここは復活のシステムを説明しているだけで、いつ着せられるかについては語っていないとも読める。ならば、この箇所の原文はどうなっているのだろう。それは将来のことを表す「未来形」で書かれているのだろうか。いや、ここは「未来形」ではなく「現在形」で書かれている。

故に、ここは「体をお与えになります」ではなく、「体を与えています」と訳さなければならない。これはキリスト者に語られた言葉なので、キリストを信じる者は、「体を与えています」であり、すなわち「霊の体」を着せられていて、「死」から「いのち」に移されている、である。この答えは、まさしくイエスが言われた「信じる者は、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです(現在完了形)」(ヨハネ5:24)の言い換えである。

それでも、古典ギリシャ語に詳しい人は、「現在形」で未来を表す用法があると言うかもしれない。しかし、それは「現在形」で訳すと意味が通じない場合であって、ここは逆に未来形に訳すと、イエスの言葉との整合性が取れなくなり、意味が通じなくなる。

このように、人の抱える「究極の問題」に対する聖書の答えは、神が人を救い、「魂」に「霊の体」を着せる、である。神の呼びかけに応答したとき、「永遠のいのち」を持たせる、である。つまり聖書は、人が存在するには、「魂」とそれを収める「体」が必要であるという「存在論」に立つので、「体」が朽ちてしまうことを「究極の問題」とし、朽ちない「霊の体」を着せることを、問題に対する答えとするのである。

ここで重要なのは、神が人を、人の「体」を介さずに直接呼びかけて救うということである。従って、「体」に重度の障がいがあり、人の言葉を理解できない人であっても、また福音を聞くことのできない場所にいる人であっても、誰もが神を土台に持つので、平等に救われる機会があるということである。それで聖書に、「神は、すべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます」(1テモテ2:4)とある。

しかし、「存在論」が分からないと、こうした救いの話は何も分からない。ただ曖昧なまま、想像するしかない。例えば、「ラザロと金持ち」(ルカ16:19〜31)の話があるが、それを読むと、誰もが死んだ後にいったん行く場所があるかのように思えてしまう。すると、そこでも救われるチャンスがあるかのように想像してしまう。だが、これは生きている間に信じなければ救われないことを教えた「例え」であって、「実話」ではない。なぜなら、そこではアブラハムが人を救う者として描かれているからである――「父アブラハムさま。私をあわれんでください」(ルカ16:24)――。もし、この話が「実話」であるとなれば、人を救うのはアブラハムになってしまう。

そこで言いたい。大事なのは、キリストが何と言われたかである。なぜなら、聖書はキリストを証しする書だからである。それ故、キリストが言われた言葉を物差しに解釈しなければ迷路に入ってしまう。そのキリストは、ご自分を信じている者は、すでに「永遠のいのち」を持っていて、「死」から「いのち」に移されていると言われたのである。これは「霊の体」が着せられたということなので、その者はもう裁きに会うことがないとキリストは断言された――「さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです(現在完了形)」(ヨハネ5:24)――。こうしたキリストの一つ一つの言葉の意味は、「存在論」が分かると容易に見えてくる。

では、「不安」を覚えるしかないという、人の「現実の問題」に対する聖書の答えを見てみよう。

4.「現実の問題」に対する聖書の答え

悪魔の仕業で「死」が入り込んで以来、人の「体」も、人が暮らす世界も「有限性」になり、「体」は「有限性」の情報しか収集できなくなった。しかし、それは、「魂」が発信する「永遠性」の情報とは相いれないので、その間に立たされている人である「精神」は「不安」を覚えるしかなかった。この「不安」が、人が意識できる「苦しみ」の源になっているので、これが人の抱える「現実の問題」であった。

この問題に対する聖書の答えは、実にシンプルである。キリストを信じている者は、既に「霊の体」が着せられていて「永遠のいのち」を持っているので、そのことを知ることができれば「不安」も解決する、である。そこで、イエスの弟子であったヨハネは、キリストを信じている者に、次のことを最も強く訴えたのである。

私が神の御子の名を信じているあなたがたに対してこれらのことを書いたのは、あなたがたが永遠のいのちを持っていることを、あなたがたによくわからせるためです。(1ヨハネ5:13)

「永遠のいのちを持っている」こと、すなわち「霊の体」を着せられていることを分からせる目的は、「体」が持ち込む「有限性」の情報を駆逐するためである。それができれば、見えるところがどうであれ、「不安」が「希望」に変わる。というのも、確かに外なる人の体は衰えていくが、しかし、神から着せられた内なる人である「霊の体」は日々新たにされているからである。それは日々、イエス・キリストとの関係が築かれているということなので、それを「信仰」の目で見るようになれば、「不安」が「希望」に変わるからである。

ですから、私たちは勇気を失いません。たとい私たちの外なる人は衰えても、内なる人は(「霊の体」の自分は)日々新たにされています。今の時の軽い患難は、私たちのうちに働いて、測り知れない、重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは、見えるものにではなく、見えないもの(「霊の体」という「永遠のいのち」)にこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。(2コリント4:16〜18、括弧は意味を補足)

このように、「不安」を覚える人の「現実の問題」に対する聖書の答えは、キリストを信じている者は「霊の体」が着せられていて「永遠のいのち」を持っているので、そのことを知るようになることである。ただし、それは「信仰」でしか知り得ないので、神は人を「苦しみ」から「苦しみ」に追い込むのである。なぜなら、神を信頼する「信仰」は、「苦しみ」の中で育つからである。これが、今回のコラムで書いてきたことであった。

以上のように、「現実の問題」に対する聖書の答えも、「存在論」が分からないと見えてこない。まさに、人間の構造を正確に理解する「存在論」が、聖書の福音を深く知るための鍵となる。そこで最後は、その「存在論」で最も重要なことを述べ、最終回のコラムを閉じたい。

「存在論」で最も重要なこと

「存在論」では、人の土台は神であり、人は神と向き合った関係にある。つまり、人は神の前で一人であり、神の前には「私」しかいないということである。神の前には、比較する他の人がいないのである。いるのは「私」だけであって、「私」を支えている神は「愛」であり、その「愛」は無限なので、「私」は神に無限に愛されているということである。「私」だけでなく、誰もが神の前では一人なので、誰もが無限に愛されている。それは無限なので、無償で人の罪を赦す。その証しが、キリストの十字架であった。そこで、その十字架は、キリスト者に対して次の審判を下したのである。

「あなたの罪は全て赦された! あなたは完全に無罪である!」

すなわち、神の目には、あなたは高価で尊いということである――「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している」(イザヤ43:4)――。神はご自分に似せて人を造られたので、それは非常に良かったということである――「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)――。この事実は決して変わることがない。これが「存在論」で最も重要なことである。

これが分かれば、前半の冒頭で述べた、アダムとエバが禁断の実を食べてしまった話は、彼らが堕落して食べた話ではなく、蛇に欺かれて食べた話だと容易に分かる。というのも、神に似せて造られた良き者は、堕落しようがないからである。欺かれなければ、禁断の実を食べることなどできないので、それは欺かれて毒リンゴを食べた「白雪姫の話」と同じになる。だからこそ、白雪姫に対しては何としても助けるべきだと誰もが思うように、アダムとエバに対しても、神は同様に思われたのである。それで、無条件で人の罪を赦す十字架を断行されたのであった。

従って、「神の福音」は、堕落した「ダメな者」を「良き者」にする話ではない。「良き者」に付いた罪の泥を洗い流し、「良き者」の姿が見えるようにする話である。「栄光」から「栄光」へと変えられていく話である――「栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます」(2コリント3:18)――。この理解が、行き詰まった神学の突破口となる。冒頭で突破口の話をしたが、まさしく「存在論」を深く知れば、突破口が見えてくる。

それはつまり、福音理解の本音と建前がなくなるということである。求道者には、神はあなたをそのままで愛していると言い、キリスト者には、神に愛されたければこれをしろと言うことがなくなるのである。

そして、人は神の前で一人であり、神の前には「私」しかいないという「存在論」からは、聖書の位置づけも見えてくる。それは、神が「私」について語っている言葉であると。

聖書は、神が「私」に語っている言葉

聖書は、神が「私」に語っている言葉である。それが本当に分かる人は、例えば、強盗に襲われて大けがをした人がいて、その所に祭司が通りかかると、彼は反対側を通り過ぎて行ったという話があるが――「反対側を通り過ぎて行った」(ルカ10:31)――、その祭司は「私だ!」と言う。聖書に書かれている罪人の話は「私だ!」となる。

そうなる人は幸いである。なぜなら、罪に気付く人は、イエスが言われた罪の赦しの宣言に対しても――「あなたの罪は赦されています」(ルカ7:48)――、それは「私だ!」となるからである。こうして、多くの罪に気付き、多くの罪が赦されれば、神を多く愛せるようになる。逆に、少ししか赦されなければ、少ししか愛せないのである――「少ししか赦されない者は、少ししか愛しません」(ルカ7:47)――。

そして、神を多く愛せるようになれば、人も多く愛せるようになる。ここにこそ、「苦しみ」の解決がある。なぜなら、「苦しみ」の原因は、神を愛せないことにこそあるからである。人は人との関係で苦しむが、それは結局、神を愛せないことの鏡なのである。人は神に似せて、神を愛するように造られたので、神を愛せないことが「苦しみ」となる。それが人との関係にも反映されているだけである。

このように、人の土台は神であるとする「存在論」を学べば、人の問題を正確に把握でき、その問題の解決を、聖書から正確に知ることができる。ここでは、それを見てきた。この「存在論」の哲学を基盤に書いたのが、今回のコラム、「苦しみ」と「苦しみ」の解決であった。それでは、以上をもって「哲学と聖書」の話は終わる。

最後に、私事ながら、「存在論」を基盤に神の福音を見直し、『福音の回復』という本を書いているところである。これは4巻から成り、「哲学と聖書」の話は第4巻で述べている。それらは概ね書き上がっているが、現在公開できるのは、見直しが完了した第1巻と『補巻1』である。その第1巻では、「存在論」の話から始め、人の問題を明らかにし、その問題の解決を聖書に求めるという流れで、人の救いを中心に書いている。関心があれば、ぜひご一読いただきたい。もう1つ公開している『補巻1』は、このコラムの元ネタとなった、「苦しみ」と「苦しみ」の解決を書いている。また、『福音の回復』第2巻から第4巻は、見直しが完了次第、公開する予定である。なお、これらは全て無料公開されている。

■ 『福音の回復』

では、いつものようにノアの曲を紹介したい。ノアは、誰もが歌える賛美を目指して楽曲を作り、提供している。ユーチューブの「@noahchannel」の配信リストの中の「ワーシップ」は特にそれを目指している。その中の「みんなで歌う賛美」というシリーズは、礼拝賛美を編集して配信したものであるが、今回は最終回に併せて2曲配信した。神が私たちに呼びかけていることを歌った「わたしが門です」と、神に愛されていることに気付かなかったが、それに気付くようになった喜びを歌った「気づかなかった」である。これを皆様にお届けし、今回のコラムを閉じることにする(歌はこちら)。

またコラムを書く機会が与えられたなら、そこでお会いしましょう。

◇