本文での聖書の引用は新改訳聖書第三版を使用し、そうでない場合は、その都度聖書訳名を表記する。ただし、聖書箇所の表記は、新改訳聖書第三版の表記を基に独自の「略語」を用いる。

人の中心は、神と私だけである

私を支えているのは神であり、人ではない。私を生かしているのは人ではなく、神である――「私たちは、神の中に生き、動き、また存在しているのです」(使徒17:28)――。

それはつまり、私の土台は神であって、私の前には神しかおられないということであり――「私はいつも【主】を前にしています」(詩篇16:8、新改訳2017)――、神の前にも、私一人しかいないということである。平たくいえば、神が私を背負ってくださっているということである――「わたしは背負う。わたしはそうしてきたのだ」(イザヤ46:4)――。

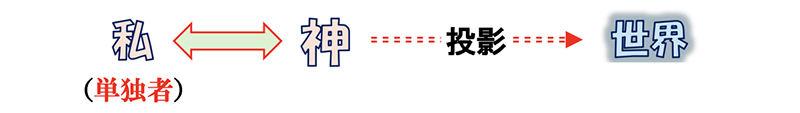

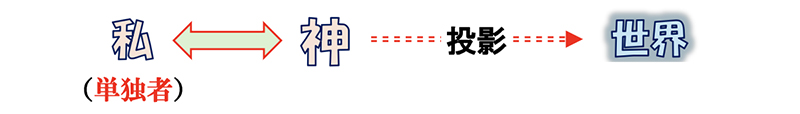

この神との関係が人の中心であり、こうした人の姿を「単独者」という。前回は、そうした話をした(第7回:人は「単独者」である)。

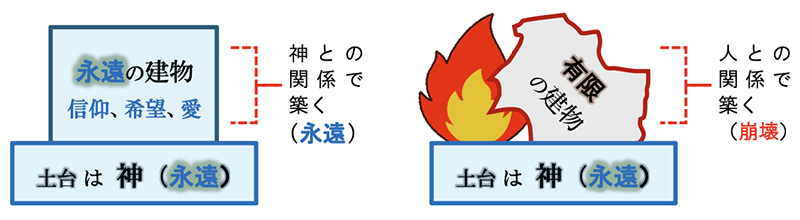

では、今回は前回の続きの話をしたい。それは「建物の話」である。人は神の前に一人で生きている「単独者」であり、人の土台は神なので、聖書は人の生き方を神の土台の上に建てる建物に重ね、賢く建てることを教えている。この話を深く理解してもらうには、いつまでも残るものは何かについて述べておく必要がある。

いつまでも残るものは何?

人は「単独者」である。人の中心は神と私だけで、私は神と一対一で向き合って生きている。その神との関係を映し出すのがこの世界であり、世界は映画を映し出すスクリーンと同じである。

従って、中心におられる神を愛すると言いながら、この世界に映る兄弟を憎むということはあり得ないのである――「神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です」(1ヨハネ4:20)――。目に見える兄弟を憎んでいる者は、目に見えない神も憎んでいる――「目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません」(1ヨハネ4:20)――。このように、世界は神との関係を映し出すスクリーンであることを聖書は明確に教えている。

ということは、この世界に映るものは何であれ幻であって、最後は消えてしまうということである。確かに、この世界で手にした物は何であれ、人生が終わると同時に自分の手から離れ、他人の手に渡ってしまう。この世界で手にした名声や評判もやがて忘れ去られてしまう。それはまるで、映画が終わるかのようである。そうである以上、確かにこの世界はスクリーンなのである。聖書が教えるように、この世界は神と自分の関係を映し出すスクリーンであり、目に見えるものは幻であって現実ではない。

しかし、人には神が見えないので、この世界との関係だけが存在し、それが全てだと思い込んでいる。そこで、この世界で自分の富を獲得しようとする。だが、それはスクリーンに映る富を獲得しようとすることなので、全ては空しさに終わる。それで伝道者は言う。「空の空。すべては空」(伝道者1:2)。ここに「苦しみ」がある。

ならば、人の中心である神との関係はどうだろう。それも幻であって、消えてなくなるのだろうか。いや、それは幻ではなく現実であり、実際に存在している。なぜなら、神は不滅であり、滅びることがないからである。すなわち、※1神との関係はそのまま残るのである。神との関係で得たものは、いつまでも残る。それは神への「信仰」であり、神への「希望」であり、神への「愛」である。ここに「苦しみ」の解決がある。

※2こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番すぐれているのは愛です。(1コリント13:13)

このように、聖書は神との関係だけが、いつまでも残ることを教えている。それは裏返すと、この世界との関係で得るものは何も残らないということである。そこで、人は問われる。いつまでも残るもののために生きるのか、何も残らないもののために生きるのかを。言い換えれば、何も残らないという「苦しみ」を求めて生きるのか、あるいは、何も残らない「苦しみ」を脱出するために生きるのか、その二つの道のどちらに進むのかが問われている。

二つの道

人の前には二つの道がある。一つは、何も残らないものを求める道である。それは消えてしまう世界に目を向け、世界における人との関係の中で自分の富を築く道である。その富には「お金」だけでなく、どれだけ人から良く思われ、愛されるかといった「名声」も含まれている。その富を少しでも多く築くことで、人は世界における一時の安心を手にする。しかし、その富は天国に持ち込むことはできない。この世界を離れるとき、全てを失ってしまう。

もう一つは、いつまでも残るものを求める道である。それは中心の神に目を向け、神との関係の中で自分の富を築く道である。その富とは、「神の言葉」を信じられるようになることであり、そのことで実る神への「信仰」「希望」「愛」である。その富を少しでも多く築くことで、人は神における変わらない平安を手にする。そして、その富は失うことなく天国に持っていくことができる。

このように、人の前には二つの道がある。一つは人との関係の中で自分の富を築こうとする道であり、もう一つは神との関係の中で自分の富を築こうとする道である。前者の道で得た「お金」や「名声」はこの世界に属するものなので、この世界との別れが来れば、映画が終わるように消えてしまう。それに対し、後者の道で得た神への「信仰」「希望」「愛」は、神に属するものなので、この世界との別れが来ても失うこともなく、神が支配する天国に持ち込むことができる。人は神の前に一人で生きている「単独者」なので、神との関係で得られるものしか手にできないのである。

そこで神は問う。「あなたは、どちらの道を目指すのか!」と。「何も残らない富の獲得のために人生をささげるのか」「それとも、いつまでも残る富のために人生をささげるのか」と。

前者の道は、プールの底に穴が開いていることに気付かず、そこに水を入れていくようなものである。どんなに苦労して水を入れても、それでは何も残らない。後者の道は、プールの底がしっかりしていて、そこに水を入れていくようなものである。苦労して入れた水は貯まっていくので、苦労は報われる。神は私たちに、そのどちらを選ぶのかを問い続けている。

そこで聖書は、建物を建てることに人の生き方を重ね、愚かな建物は建てないようにと「建物の話」を展開する。今回は、その「建物の話」について見ていく。それは、建物の土台の話から始まる。

建物の土台

「建物の話」は、次の言葉から始まる。

与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように、土台を据えました。そして、ほかの人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。(1コリント3:10)

建物を建てるには土台が必要なので、「私は賢い建築家のように、土台を据えました」とある。確かに、土台がなければ何も建てられない。何も積み上げることはできない。積み上げても、土台がなければ崩れてしまう。

人も同じである。人とは、何かを認識し、思考する「意識」であるが、土台がなければ「意識」を積み上げることはできない。土台がない中で「意識」を持てば、「意識」は底なし沼に沈んでいくように消えてしまうのである。そうなると、「過去」と「今」と「未来」の区別がつかなくなる。

それはちょうど、人間以外の生き物のようである。彼らには、人間の持つような時間の区別がないといわれるが、それは土台がないためである。不動の土台があって、初めて始点を持つことができるので、そこからどれだけ生きたのかが分かり、「過去」と「今」と「未来」の区別がつく。それ故、その時々の「意識」を積み上げることができる。

ということは、人は「過去」と「今」と「未来」の区別がつく以上、自分を支えてくれる、不動の土台を持っているということになる。その不動の土台は、もちろん「神」である。神が人の中心におられるので、人は自分の「意識」を、まるで建物を建てるように積み上げることができる。それで聖書は、人の生き方を建物に重ね、「私は賢い建築家のように、土台を据えました」という。ただし、「土台を据えました」にはもう一つ意味がある。

土台を据えました

誰もが神に支えられていて、神が人の土台なので、「過去」「今」「未来」の区別がつく。しかし、その土台がイエス・キリストだと知らなければ、神との関係を築くことはできない。その場合、この世界に目を向け、何も残らない富の獲得のために人生をささげるしかない。では、クリスチャンはどのようして、土台の神がイエス・キリストだということを知るに至ったのだろう。

その昔、アダムの罪に伴い「死」が入り――「罪によって死が入り」(ローマ5:12)――、神と人との間には「隔ての壁」(エペソ2:14)ができてしまった。そのままでは、いくら神が人を支えてくれていても、人は滅びるしかないので、この状態を「死人」という。

そこで、土台の神は「死人」に対し、「今」呼びかけてくださる。その呼びかけを聞いて応答する「死人」を、「生きる者」にしてくださる。イエスは、それを次のように教えられた。

まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです。(ヨハネ5:25)

「聞く者は生きるのです」とは、神の呼びかけに応答する者は「永遠のいのち」を持つようになるということであり、「死」から「いのち」に移されるということである――「わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は(神の呼びかけに応答する者は)、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです」(ヨハネ5:24 ※括弧は筆者が意味を補足)――。

ならば、「永遠のいのち」を持つとどうなるのだろう。その者に、キリストについての御言葉の種を蒔(ま)けば、その者はやがてイエス・キリストを信じられるようになる――「永遠のいのちとは、(中略)イエス・キリストとを知ることです」(ヨハネ17:3)――。イエス・キリストを信じられるようになった者は、クリスチャンと呼ばれる。つまり、クリスチャンはイエス・キリストを信じる者であり、その者はもうすでに「永遠のいのち」を持っているのである。

私が神の御子の名を信じているあなたがたに対してこれらのことを書いたのは、あなたがたが永遠のいのちを持っていることを、あなたがたによくわからせるためです。(1ヨハネ5:13)

このように、クリスチャンは、心の奥で神の呼びかけに応答し、神から「永遠のいのち」が与えられ、キリストについての御言葉を聞くことで、土台の神がイエス・キリストだということを知るに至ったのである。「そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです」(ローマ10:17)。

従って、「土台を据えました」(1コリント3:10)とは、パウロがキリストについての御言葉の種を蒔いたことで、自分の土台はイエス・キリストだと知ったということを意味する。それで、この続きにはこう書かれている。

というのは、だれも、すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。(1コリント3:11)

ここで重要なのは、自分の「意識」を建物のように積み上げていくには土台が必要となるが、クリスチャンはその土台がイエス・キリストであることを知ったということである。自分を支えてくれていた土台はイエス・キリストであったことを知った者がクリスチャンである。すなわち、「土台を据えました」とは、新たに土台が据えられたということではなく、すでに据えられている土台がイエス・キリストであることを知ったという意味である。

そうなると、土台を据えられたクリスチャンには二つの生き方が可能になる。一つは、これまで通り、人との関係の中で自分の富を築こうとする生き方である。もう一つは、土台である神が誰であるかを知ったので、神との関係の中で自分の富を築こうとする生き方である。

無論、目指すべきは後者の生き方なので、聖書は人の生き方を、建物を建てることに重ね、「しかし、どのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません」(1コリント3:10)と注意喚起をする。ならば、建てる上で注意すべきことは何なのだろう。

注意すべきことは

想像してみてほしい。土台があっても、その上に建物を乗せただけならどうなるかを。大きな地震が来れば、建物は大きく揺れ、崩壊してしまう。背の高いビルであればあるほど、そのビルを支える土台と建物とが結び付いていなければ、建物は激しく揺れ、簡単に倒れてしまう。苦労して建てた立派なビルであっても、建物を支える土台と結び付いていなければ崩壊するのである。それ故、建物を建てる上で注意すべきことは、一にも二にも、建物と土台を結び付けることである。

人の場合も同じである。人との関係の中でどれほど自分の富を築こうとも、その富によって自分は立派な人間だという「意識」を建て上げようとも、その「意識」が土台の神と結び付いていなければ、簡単に崩壊する。

自分の建てた建物の見た目がどれほど立派であっても、土台のイエス・キリストと結び付かない限り、大地震が来れば(肉体の死が来れば)、全て崩壊してしまう。それでもクリスチャンは、「永遠のいのち」を持っているので天国には行けるが、苦労した人生は何であったのかという後悔が残ってしまう。

このように、建物を建てる上で注意すべきことは、建物と土台を結び付けることである。自分の建てる建物を、土台のイエス・キリストと結び付けることである。クリスチャン以外の人は、自分の土台がイエス・キリストであることを知らないので、そもそも土台と結び付けることができないが、クリスチャンは土台と結び付けることができる。

ならば、土台のイエス・キリストと結び付くことができる建物は何なのだろう。

土台のイエス・キリストと結び付くことができる建物

コンクリートの土台であれば、土台のコンクリートに長い鉄筋を数多く挿し、その鉄筋に土台と同じコンクリートを被せて建物の基礎を作る。そうすることで、建物と土台とを結び付けることができる。そうでないと、建物は大きな地震とともに崩壊する。つまり、建物を建てるときは、土台と同質の材料を使うのである。

これは、人の場合も同じである。人の土台は神であり、その神はイエス・キリストなので、イエス・キリストと同質の材料を使わない限り、土台のイエス・キリストと結び付くことはできない。結び付かなければ、何を建てようとも最後は消えてしまう。ならば、何がイエス・キリストと同質なのだろう。

この世界のものは何であれ、朽ちてしまう性質を帯びている。それを「有限性」という。それに対し、神は朽ちることがない。これを「永遠性」という。そこで聖書は、土台の神であるイエス・キリストは、昨日も今日も、とこしえに変わることがないとする――「イエス・キリストは、昨日も今日も、とこしえに変わることがありません」(ヘブル13:8、新改訳2017)――。加えて、その土台は変えられないとする――「すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることはできないからです」(1コリント3:11)――。

そうなると、人の土台の上には、神と同じ「永遠性」の建物しか建てられないのである。それは、土台の神との関係を築くことで実る、イエス・キリストへの「信仰」と「希望」と「愛」である。これだけが神と同質の「永遠性」なので、土台の神と結び付き、壊れることもなく、いつまでも残る――「こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です」(1コリント13:13)――。

このように、土台のイエス・キリストと結び付くことができる建物は、イエス・キリストへの「信仰」と「希望」と「愛」しかない。それ以外の建物は結び付かないため、どれほど苦労して建てても、結局は何も残らない。周囲から称賛される建物をどれほど築き上げ、自らを高くする「意識」を積み上げたとしても、それは土台のイエス・キリストと結び付いていないので、終わりの日に全て失ってしまう。

そこで「建物の話」は、誤った建物について具体的に教えている。

誤った建物

誤った建物は、イエス・キリストと結び付かない建物である。具体的には、神ではなく人との関係を築くことで得られる、この世の富の建物である。その富は、「金」「銀」「宝石」「木」「草」「わら」といった具合にランク付けされるが、どれであっても、そこで手にした富は土台の神とは結び付かないので、崩壊する。そこで、聖書は次のように教えている。

もし、だれかがこの土台の上に、金、銀、宝石、木、草、わらなどで建てるなら、(1コリント3:12)

人との関係に成功したなら、「金」「銀」「宝石」といった建物が建てられる。人との関係に失敗しても、「木」「草」「わら」といった建物が建てられる。何であれ、人との関係を持つことで、何らかの建物が建てられる。しかし、そこでの建物は何も残らない。「金」「銀」「宝石」といった類いの建物は称賛され、また「木」「草」「わら」の建物はばかにされるが、そうした建物は何であれ、肉体の死と同時に消えてしまう。人の土台の神は永遠なので、その上に永遠でないものをいくら建てたところで、全ては消えてしまうのである。

このように、いくらこの世界では立派だといわれる建物であっても、それは土台のイエス・キリストと結び付かないので崩壊する(消えてしまう)。そのことを、聖書は教えている。ならば、クリスチャンが誤って、崩壊する建物を建てたならどうなるのだろう。「建物の話」は、そこにまで言及している。

崩壊する建物を建てたなら

クリスチャンは、自分はイエス・キリストの土台の上に、神への「信仰」「希望」「愛」の建物を建てていると思っている。しかし、自分がどう思おうとも、その働きが明瞭になるのは「終わりの日」、すなわち人生が終わる「肉体の死」を迎えたときである。そこで、聖書は次のように教えている。

各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価をためすからです。(1コリント3:13)

「その日」とは肉体の死であり、それは燃えさかる火のように、土台の神と結び付いていない建物を焼き尽くしてしまう。しかし、神との関係で建てた建物(信仰、希望、愛)であれば残るので、それは天国に持っていくことができる。そうなれば、この世界での人生は報われるので、聖書は続けてこう教えている。

もしだれかの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。(1コリント3:14)

ならば、消えてしまう建物を建てたクリスチャンはどうなるのだろう。その者は、この世界での人生が報われなかったという損害を受けるが、先述したように「永遠のいのち」を持っているので、天国には行ける。「建物の話」は、そこまで言及している。

もしだれかの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は、火の中をくぐるようにして助かります。(1コリント3:15)

このように、人の土台は神なので、その上には神との関係で築く永遠の建物しか建てられない。人との関係で築く有限の建物は、肉体の死によって焼き尽くされてしまう。人から愛される努力をし、「金」「銀」「宝石」といった称賛の建物をいくら苦労して建てても崩壊してしまう。それでもクリスチャンの場合、土台の神「永遠のいのち」は残るので、「火の中をくぐるようにして」助かるということである。かといって、無駄な生き方はすべきではないというのが、ここでの教えである。

なぜそうなるのかといえば、私たちクリスチャンは神の神殿であり、神殿の中では神との関係しか築けないからである。それでこの話の続きに、「あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか」(1コリント3:16)と書かれている。人の中心は神と私だけで、私は神と一対一で向き合って生きている「単独者」なので、必ずそうなるのである。ならば、どうすればいつまでも残る神への「信仰」「希望」「愛」の建物を建てられるのだろう。

いつまでも残る建物の建て方

神への「信仰」「希望」「愛」の建物を建てるのは簡単である。この世界で「苦しみ」を覚えたなら、※3すなわち背負いきれない「重荷」を覚えたなら、それをイエス・キリストのところに持っていけばよいだけである。

すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。(マタイ11:28)

体が苦しみを覚えたなら、人は救急車を呼び、医者の所に避難するように、心が「苦しみ」を覚えたのなら、イエス・キリストのところに駆け込めばよい。それは、主に祈るということである。「重荷」を主に持っていくとは、そういうことである。

そして、「重荷」を下ろさせてくれる薬が、すなわち「苦しみ」を癒やす薬が「神の言葉」である。それ故、主に祈ったなら、私たちを励ます「神の言葉」を信じるのである。例えば、次の言葉を。

恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろぐな。わたしがあなたの神だから。わたしはあなたを強め、あなたを助け、わたしの義の右の手で、あなたを守る。(イザヤ41:10)

こうした「神の言葉」を信じるのである。そうすれば、「苦しみ」は癒やされる。それを、「苦しみ」を覚える度に繰り返せばよい。そのことで、神への「信仰」「希望」「愛」の建物が築かれていく。ここにこそ「苦しみ」の真の解決がある。

以上が、聖書にある「建物の話」である。この「建物の話」は、「単独者」としての生き方を教えている。

さて、ここからは付録として、「建物の話」に関連した話をしたい。それは、どうしてクリスチャンでありながら、崩壊するしかない建物を建ててしまうのかである。この答えは、見えるものが自分を幸せにしてくれると思い込んでいるからである。そのせいで、何としてもこの世の富を手にしようと頑張ってしまう。そこで、次の話を読んでほしい。それは、神様とAくんとのやりとりであり、タイトルは「本当に幸せ?」である。

「本当に幸せ?」

神様はAくんに尋ねた。

「何を手に入れたら、幸せになれると思うかね?」

Aくんは言った。

「お金に決まっているじゃないか。お金持ちになれたら、何だって好きなことができるし、おいしいものも食べられて、行きたい所にも行ける。だから、お金さえあれば幸せになれるさ!」

神様は言った。

「では、お望み通り金持ちにしてあげよう。それも、世界一の金持ちにしてあげよう。ただし、その前に一つ質問をしてもいいかね?」

Aくんは言った。

「もちろん!」

そこで神様は、じっくりとAくんを見つめながらこう言った。

「君は “世界一の金持ちになる” のと、“永遠のいのち” をもらうのとでは、どちらがいいかね。“永遠のいのち” もあげられるが、どちらを選ぶか?」

Aくんは考え込んでしまった。そして、こう言った。

「う~ん…いくらお金持ちになっても、死んだらお終いだし…。どちらかを選べというなら、“永遠のいのち” かな」

すると、神様はAくんにこう言った。

「それなら、君にとって一番欲しいものは “永遠のいのち” ということになるね。お金よりも、“永遠のいのち” の方が大切であり、それが自分を幸せにしてくれるということではないかね。違うかな?」

Aくんは答えた。

「あ…確かに! 僕が本当に欲しいのは、お金ではなかったのかもしれない…。“永遠のいのち” を持っていれば、安心して今を生きていけるし、確かに、お金よりも “永遠のいのち” が僕を幸せにしてくれると思うよ!」

――さて、あなたは何を手に入れたら幸せになれると思うだろう。

人は何を手に入れたら幸せになれるのかを知らないので、何でも神に要求する。これが欲しい、あれが欲しいと。まるで子どもが親に、だだをこねるように要求し、それが手に入れば自分は幸せになれるからと神に訴える。

そして、要求がかなわないと神に文句を言う。あの放蕩息子の兄のように。すると、神はこう言われるのである。「子よ。おまえはいつも私といっしょにいる。私のものは、全部おまえのものだ」(ルカ15:31)。これは、「お前の土台は神であり、お前は “永遠のいのち” を持っているではないか」ということである。

私が神の御子の名を信じているあなたがたに対してこれらのことを書いたのは、あなたがたが永遠のいのちを持っていることを、あなたがたによくわからせるためです。(1ヨハネ5:13)

何が言いたいかというと、私たちクリスチャンは、もう “永遠のいのち” を持っているということである。そうである以上、本当の幸せを手にしたのであって、あとは手にした幸せを神と共に楽しむだけである。それが、神への「信仰」「希望」「愛」を増し加えるということであり、それだけがいつまでも残る建物ということなのである。

つまり、神は、あなたと共に生きることを望まれているということである。運命を共有する、ぶどうの木と枝の関係でいたいということである――「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です」(ヨハネ15:5)――。それ故、人となって来られた神は、インマヌエルと呼ばれた。インマヌエルとは、「訳すと、神は私たちとともにおられる、という意味である」(マタイ1:23)。

これは、神は人と一対一で関わるのであって、「集団」の中の一人として関わるのではないことを意味する。神の関心は「集団」ではなく、あくまでも「個人」であることを意味する。それはなぜなのかといえば、一人として同じ人はいないからである。誰もが異なる個性を持ち、異なる「人格」を持ち、しかも誰もが神にとっては必要な存在だからである。聖書はそのことを、体と器官との関係で説明している。

体と器官との関係

体にはさまざまな器官がある。そうした器官は、どれも異なる働きをし、異なる個性を持っている。そこで、体をつかさどる脳は、各器官と個別に向き合い、それぞれの器官が個性を最大限に発揮できるようにする。そうした個性が一つになることで、体はより良く機能する。そこで聖書は、「体」をキリストに例え、「体」を構成するために絶対不可欠となる「器官」を人に例え、神と人との関係をうまく教えている。

確かに、からだはただ一つの器官ではなく、多くの器官から成っています。(中略)そこで、目が手に向かって、「私はあなたを必要としない」と言うことはできないし、頭が足に向かって、「私はあなたを必要としない」と言うこともできません。(中略)あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです。(1コリント12:14〜27)

聖書は、神と人との関係を、「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」と教えている。つまり、体には数多くの器官があるが、そのどれもが大切なように、神の目には誰もが大切であるということである。

さらにいえば、体を構成する器官は一つとして同じものはなく、似たように見えても微妙に異なり、どれも替えが効かない。例えば、心臓は一つであり、替えは効かない。手は2つあり、似たような器官ではあるが、それでも左右で異なる個性を持っているので、どちらも一つであって替えは効かない。

それだけではない。比較的に弱く見える器官であっても、それがないと体は困るので、かえって大切にする――「それどころか、からだの中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです」(1コリント12:22)――。

そこで、体の各器官を統括する「脳」は、各器官と個別に向き合う。器官は多くあっても、「脳」の前では多くある器官も一つであり、「単独」である。同様に、人は神の体の「器官」である以上、誰もがなくてはならない大切な一人であって、替えは効かない。それ故、神は一人と向き合い、一人を命懸けで愛し、一人一人との関係を個別に築かれる。人はまさしく神の前に一人で生きる「単独者」である。

ここで聖書が教えたいことは、誰もが異なる働きを持ち、誰もが神の目にはただ一つであって、しかも神にとっては必要な存在であるということである。そうであるからこそ、神は人と一対一で関わり、あなたは高価で尊いと言われるのである――「わたしの目には、あなたは高価で尊い」(イザヤ43:4)――。

それ故、たった一人しかないあなたが、心を神に向けられるようになったなら「神の御使いたちに喜びがわき起こるのです」(ルカ15:10)とイエスは言われたのである。それほどまでに人を愛しておられるので、イエスは自分の命を十字架でささげ、たった一人しかないあなたを助けようとされたのであった。

このように、聖書は神と人との関係を、体と器官との関係で説明している。それはちょうど、指揮者とオーケストラとの関係と同じである。

指揮者とオーケストラとの関係

世界には多くの種類の楽器があり、それぞれ異なる音色を出す。神と人との関係は、まさに全てが異なる音色を奏でる楽器で編成されたオーケストラを、神が指揮するようなものである。

その場合の指揮者は、個々の楽器と個別に向き合い、それぞれが自分の音を奏でられるように指導する。指揮者は、楽器同士を比較することは決してしない。いや、皆異なる音色を奏でる楽器なので、そもそも比較などできない。そこでは、一対一の個別の対応しかできない。まさに、神と人との関係は、これと全く同じである。誰もが、異なる音色を奏でるべき必要な楽器なのである。これを「単独者」という。

だが、そうとも知らずに、私たちは互いの容貌、互いの能力、互いの成果、そうしたものを比べて自分の価値を知ろうとしてしまう。ここに「苦しみ」がある。また、周りに自分を合わせ、周りと同じ音を奏でようとする。それは自分でない自分を演じることなので、ここに「苦しみ」がある。

しかし、心を周りの人ではなく神に向け、神との関係の中で自分を知ろうとするなら、自分の楽器をいまだ奏でられない「不足」を神は贖(あがな)い、自分という楽器を奏でることができるように助けてくださる。そのことで、自分の本来の音色に気付き、神に無条件で愛されている自分を知るようになる。ここに「苦しみ」の真の解決がある。

このように、神と人との関係は、指揮者とオーケストラとの関係と同じである。つまり、人は神の前に一人で生きる「単独者」なのである。そうである以上、人には神と一対一の関係を築くことしかできない。他のこともできると思うのは錯覚であり、それは何も残らない。そこで聖書は、「何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい」(コロサイ3:23)と教えている。それは、主イエス・キリストとの関係だけが、いつまでも残るからである。それが「建物の話」が教えるところである。

結び

見てきたように、神との関係が人の中心であり、それだけがいつまでも残る。そして、神との関係が世界に投影されるので、目に見える世界は神と自分との関係を知る鏡である。そこで聖書は、「目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません」(1ヨハネ4:20)と教えている。

従って、この世界における「苦しみ」の気分は、神との関係の中で生じるのであって、「苦しみ」の解決は、神との関係を改善することでしか得られない。だが、人はそのことを知らない。「苦しみ」は人との関係の中で生じていると思い込み、人との関係をうまく築くことで「苦しみ」の解決を図ろうとする。そうして、誤った「建物」を建てていく。それはまるで、「律法」に仕える奴隷の姿にほかならない。(続く)

文中の注

※1 本文で、「神との関係はそのまま残る」という話をしたが、そのことを歌にしているので、よかったら聴いてほしい(歌はこちら:【ノアworship】心の向きはイエス様)。

※2 本文で、「こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番すぐれているのは愛です」(1コリント13:13)という御言葉を引用したが、そのことを歌にしているので、よかったら聴いてほしい(歌はこちら:【ノアworship】いつまでも残るのは)。

※3 本文で、「すなわち背負いきれない『重荷』」を覚えたなら、それをイエス・キリストのところに持っていけばよいだけである」と述べたが、そのことを歌にしているので、よかったら聴いてほしい(歌はこちら:【ノアworship】喜びの中で)。

◇