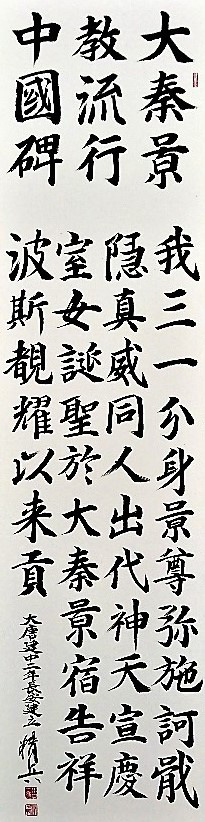

大秦景教の先駆者

1. 東方の博士らのイエス・メシア礼拝来訪

旧約の民の多くが待望していたメシアの降誕によって、新しいことが起きていきました。世界に散らされたイスラエルの民たちは離散した所で会堂を建て、聖書を読み、メシア信仰を抱きつつ待っていました。

旧約聖書の最後の預言書はマラキ書で、新約聖書の初めはマタイの福音書です。その間の時代を昔から「中間時代」と呼びます。ユダヤはマカベア時代で、ギリシャのアレクサンダー大王死去の後、ローマ帝国が支配した時代でした。

エルサレム神殿では、異教徒の踏み込みと、ユダヤ人が嫌う動物礼拝も行われました。死者も出る戦いを繰り返す時代で、まさにメシアの来臨による勝利を懇願した時代でありました。一般に、政治的勝利をもたらす王なるメシアを期待していました。

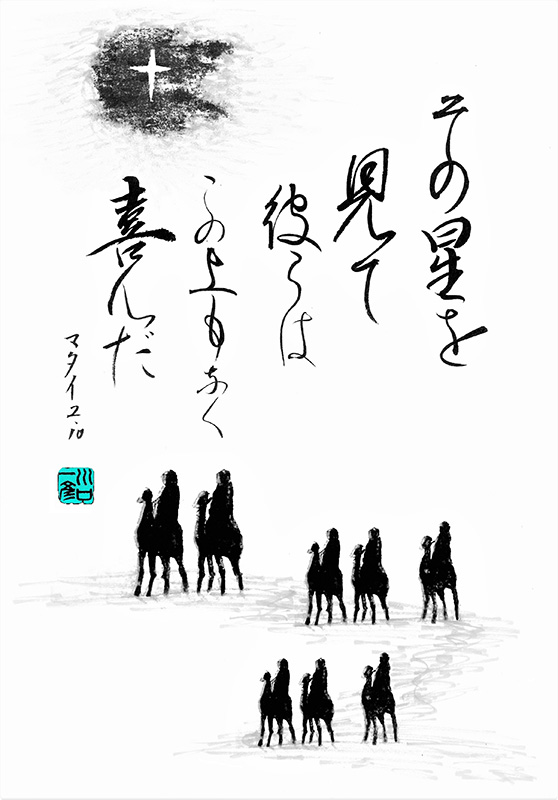

このような不安定な時に、エルサレムからはるか遠い東方の空にメシアの星が輝きました。それを見たペルシアの博士たちは、聖書からメシアが到来したことを知り、礼拝のささげ物にふさわしい贈り物を携えて、星に導かれて旅立ちました。

行き着いた所はナザレという田舎町でした。メシアにお会いすると、赤ちゃんのイエス様に神としての真実の礼拝をささげ、黄金、乳香、没薬を贈り、自国に帰りました。

彼らは帰国した地でメシアの降誕を伝えました。その地からメシア礼拝信仰者が起こされていきました。この時から、イスラエルへのメシア信仰巡礼者が起きていったことでしょう。

781年に中国の都、長安の大秦寺会堂に建てられた「大秦景教流行中国碑」には、メシアを礼拝しに行った博士たちは波斯(ペルシア)からと刻まれてあります。波斯と断言できたのは、彼らの子孫たちが口伝えで聞いていたからです。

2. 聖霊降臨の時の東方地域からの巡礼者

新約聖書の使徒言行録2章に記されている聖霊降臨のとき、東方から多くの巡礼者がエルサレムに来ていたとあります。

東方の地域とはパルティア、メディア、エラム、メソポタミア、アラビアで、その地から多くの礼拝者が来て、イエスをメシアと信じた者たちはバプテスマを受け、自国に帰り、イエス・メシアの救い、福音を伝えていき、信仰者の群れが起きていきました。それが東方教会です。

ここに、大秦景教の源流があります。ネストリウスが生まれる前から景教の先駆者がここにいました。彼らは福音を地域の内外に伝え、シルクロードならぬバイブル・メシアロードでさらに東に向かい、中央アジアや中国まで行きました。中国では大秦景教と呼ばれました。

※ 参考文献

『景教—東回りの古代キリスト教・景教とその波及—』(改訂新装版、イーグレープ、2014年)

旧版『景教のたどった道―東周りのキリスト教』

◇