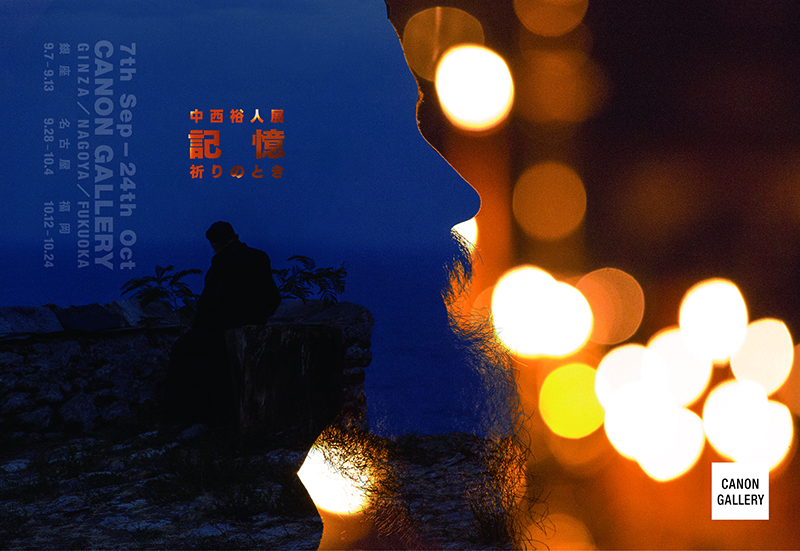

2017年9月から始まった中西裕人写真展「記憶〜祈りのとき」も、最後の巡回地、福岡での開催を迎えることになった。

中州川端駅から徒歩2分のRDビル1階に入るキャノンギャラリー福岡にて、10月12日より始まった。銀座、名古屋とは違い、ここでの開催は2週間。今月24日までと期間も2週間と長いので、お近くの方は、ぜひ足をお運びいただきたい。

10月11日、会場設営が行われた。専門の業者を交え、1点ずつ丁寧に飾られ、スポット照明の効果で写真が浮き出る効果を狙い、多くの観客から「まるで、自分もこの地に入り込んだのではないか」という声が寄せられている。

「祈り」とは、「巡礼」とは、何のためにあるのか。

つい先日、yahoo!ニュースに、10月4日、栗原美季さんがナビゲートするラジオ日本の「Hello! I,Radio」に出演した際の記事が配信された。

実際に修道士たちと接し、彼らの「祈り」の生活から、初めは「苦行」をイメージして乗り込んだのだが、「みんなでお祈りする時間があるんですけど、そこから抜け出して、1人でエーゲ海を見ながら何かを思ってお祈りしてもいい。強制は全然ないんですよ」「それを僕はすごく伝えたいと思った。祈りや信仰というものは決して強制されるものではなく、一人一人の神との対話であるということ」とそこで話した。

今回の展示では、まさに、その時にお話ししたことを具現化したものとなっている。2014年から始めた取材の集大成、そして次なるテーマへつながる作品群ともなっている。

初日12日の福岡は気温も高く、清々しい朝を迎えたが、次第に曇り空に変わり、たまに雨粒を感じ、気温も徐々に下がり始めた。

初日の銀座ほどの集客はなかったが、数人の観客からは、「決して誰も見ることのできない世界ですね」「心が洗われた」「日々の生活で、忘れかけていたものを思い出した」など、うれしいお声を頂いた。

先日の「週刊新潮」の記事を握りしめていらした方や、山口県から来られた「ハルメク」の読者も観覧された。

ギリシャ正教の根幹ともなるべく、奉献礼儀の写真は、普段見ることのできない瞬間であり、至聖所の中で執り行われており、機密とされている。今回はM司祭の計らいにより、撮影がかなった。世界初、日本初とも言われ、正教関係者はじめ、多くの観客の注目を集めている貴重なシーンだ。

また、祈りの最中に修道士たちがただ1人聖堂の外へ出て、何かを思うシーンの数々もある。

祈りとは、神と一対一。すなわち、そこに強制のない姿が見受けられる。本来祈りとは、自分の中で神を感じ、人を思うことなのだと実感できると思う。

残すところ、あと10日でこの展示も終了する。この機会にぜひ足を運んでいただきたい。あなたにとって「祈り」とは何だろうか。写真を通して、一緒に考えることができたらと思っている。

現在開催中!

中西裕人 写真展:記憶~祈りのとき

<会期>

キヤノンギャラリー福岡 10月12日~24日

10:00~18:00(土、日、祝日休館)

写真展情報

記憶〜祈りのとき

ある晩の祈りの時、巡礼者たちはメモ帳に多くの名前を刻んだ。修道士はそれを受け取り、司祭に託す。司祭は、その名を小声で口ずさみながら聖パンを刻む。そこに書かれた名とは、家族や友人、知人の名前・・・。仕事仲間や病気で苦しんでいる友人など、自分以外の名前であった。ほとんど自分の名前は書かれないという。(われわれは普段、寺社へ行くと、だいたいいつも自分へのお祈りをすると思う)

そして、祈りが始まると、彼らは名を刻んだ人を思い、ひたすらに神と向き合う。この、人のために祈るという行動から私は、本来祈りとは人のことを「思う」ことなのではないかと感じた。

ある日、M司祭は私の兄弟の名を聞いた。聖堂で祈りが始まるとき、M司祭は聖パンを刻みながら、私の兄弟の名を呟いた。間違いなく、祈りの本質は人のためにあるものだと確信した瞬間だった。

祈りとは、きっと自分を取り巻く人のためにあり、神である(正教の場合は)キリストの力を借り、今生きている自分の身の回りの人のことを思うこと。その対象と一対一で向き合える時間なのではないか。争い事が多く起きているこの世の中で、今回の展示を通じて、今一度身近な人から人を「思う」ということを感じていただけたらと思っている。

私は会社員時代から、先日105歳で亡くなられた日野原重明先生を10年以上にわたり撮り続けてきた。先生は10歳の小学生たちに向けて「いのちの授業」と題し、日本全国の小学校で「いのちとは」ということを教え続けてこられた。

私は何度も撮影に同行させていただいたが、そこで先生は「いのちとは、自分で自由に使える時間である」と仰り、それを「人のために使う努力をしましょう」と説かれた。長生きをすれば、その時間は多くなると仰り、先生自身もつい先日までそれを体現されていた。

私は先生のその教えが、アトスで得た経験、正教の教えとがっちりと結びついたと感じた。私がアトスを撮る上で、先生の教えは土台ともなっていたのであった。

日本の正教会では、この人を「思う」という祈り、行動を、本来自分の過去に体験した出来事や知識を指す場合に用いる「記憶」という言葉で解釈している。

今回の展示「記憶〜祈りのとき」をご覧いただき、こんな時代だからこそ、祈りとは一体何のためにあるのか、その言葉、行動について、皆様と一緒に考えられる時間が持てたらと思っている。

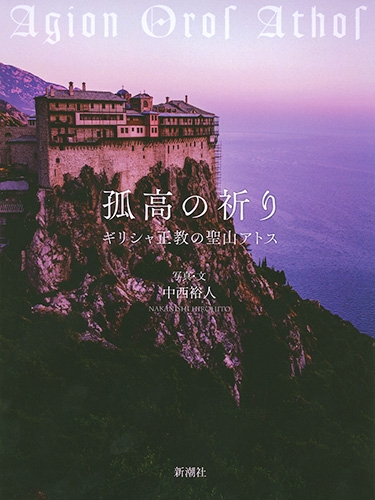

書籍情報

2017年8月31日発売

中西裕人著『孤高の祈り ギリシャ正教の聖山アトス』

原始キリスト教の伝統を色濃く残すギリシャ正教の聖地。俗世とは隔絶された環境で、家畜さえ雌を排除する徹底した女人禁制の下、生涯、この地に生きる2千人の修道士たちの祈りの日々――厳しい撮影制限のため、ほとんど知られることのなかった謎の宗教自治国の実像を、日本人として初めて公式に撮影した、驚きと感動の写真紀行!

<目次>

はじめに

第1章 アギオン・オロス・アトス

第2章 修道院の祈りと生活

第3章 冬のアトス 降誕祭

第4章 ケリに生きる修道士

第5章 「記憶」祈りのとき

アトス修道院に暮らして 性善説のキリスト教

日本ハリストス正教会司祭 パウエル中西裕一

写真解説

おわりに

中西裕人著『孤高の祈り ギリシャ正教の聖山アトス』

B5判変型・175ページ

新潮社

定価5800円(税別)

◇