先日、母と大きな川に沿った土手の上を散歩した。秋の涼やかな風が頬に心地よかった。水面も風をうつし、ゆらゆらと光が散っていた。

母と私は、お互いの家の中間地点にある国道沿いのお蕎麦屋さんで時折会う。

私の家は幼稚園を上がったころから徐々に荒れてゆき、母は、自分の身なりも整えられないほどに疲れていった。満足に子どもに向き合うこともできなくなり、泣きはらして私を頼ることもよくあった。私の子ども心は押しつぶされながら、それでも母の良き理解者になろうと振舞った。

大人になってから、私は何度母をののしったことだろう。クリスチャンになっても何年も、母との問答、赦(ゆる)しの戦いは続いた。

母は子どものような一面を持った人だった。子どものように素直で、無邪気で、ピアノを弾くことが大好きだ。

土手の上から、うっそうとした緑に囲まれて、川がゆっくりと流れてゆくのを見つめていた。開けた土地に送電線をつなぐ大きな鉄塔が立ち並ぶように建っていた。母は、はちきれんばかりの笑顔で言った。

「お母さん、鉄塔さんが大好きなの!……まるで人のようでしょう? 送電線を握りしめて、みんなのために一生懸命立っている鉄塔さん!」

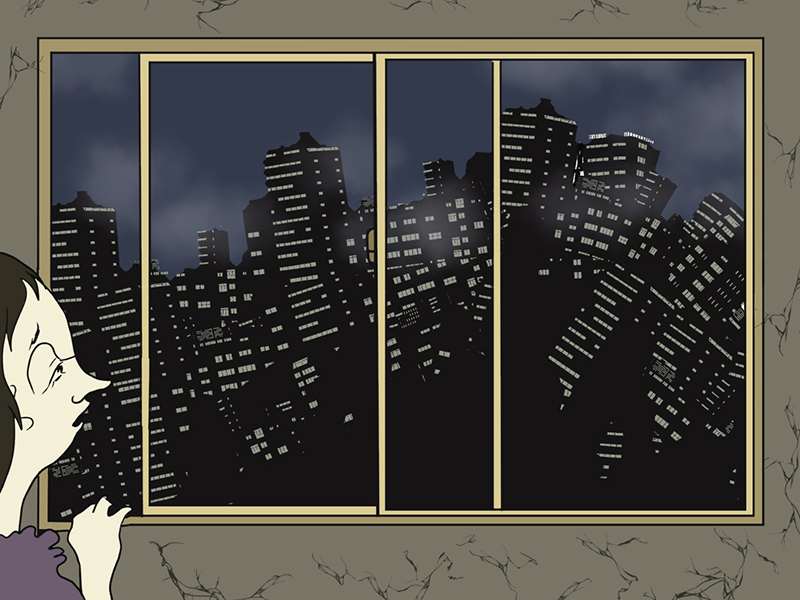

私は笑ってしまった。私は無類の団地好きで、団地群を散策するのが趣味なのだ。団地はまるで大きな巨人のように見え、たくさんの人の暮らしを抱いて一生懸命立っているかのようである。そんな団地さんは私のお友達であったのだ。……私は母に似ていたのだ。

携帯を取り出し、母と鉄塔を写真に撮ってあげるというと、母は、はにかみながらレンズに収まった。

そこにいたのは、小さな少女だった。……胸の奥がきしんだ。自分の心を置き去りにして、彼女は母になった。たくさんの責任を突如抱え、自分らしく生きたいなどとはわがままと言われ、彼女の好きなピアノの音はだんだん聞こえなくなっていった。

そのふたを開けてくれたのがイエス様だった。母は私が伝道すると「キリスト教は嫌よ。罪深いって何よ。占い師さんは、あなたは悪くありませんって言ってくれたのよ」そう言いながらも教会に通い続けた。そして、今では熱心な信仰者となり、礼拝の奏楽や教会主催の歌の会の奏楽で忙しそう。また自作の賛美歌を作って、教会で発表しているそうだ。

口が悪く、すぐに手を上げていた父は、10年前から体が動かなくなる病気になり、母の介護なしでは暮らせなくなった。病を嘆いていたこともあったが、今では教会や母の愛情の中で、別人のように穏やかな人柄に変わってゆき、幸せそうである。「俺は悪かったな」とつぶやく夜もあるという。

「母親らしくない」。父からも私からも言われ続けた母であったが、母親の前に、彼女は一人の幼さを残した女性であった。内股の足を一生懸命そろえて、鉄塔と一緒にカメラに収まった母を見て、胸の奥から熱いものがこみ上げてきた。

世の中には立派な母親もたくさんいる。でも、母は母なりに一生懸命であったのだ。さまざまな環境下で、さまざまな母親がいる。母親であろうと、時に道を見誤ることもある。私たちは罪深い人間だからだ。

私の家族は、お互いが傷つけ合って、皆が痛んでいた。壁に空いた穴からは、地獄がのぞき込んでいるようだった。

ようやく家を出られたとき、私は幸せだった。つらい幻覚は相変わらず私を苦しめたが、誰からののしられることもない。どんなに生活が苦しかろうと、「あの家」にだけは帰りたくなかった。

親を許せない時代もあった。憎しみとは本当に肉を焼くほどに痛く、つらいものだった。

お母さん、また鉄塔を見ようか。お母さんのお友達が両手を広げて一生懸命立ちながら、送電線を支えているのを見るのでしょう。

――明日にはまた「母はひどかった」と泣くかもしれない。でも、イエス様の光の下で、母も私も歩んでいる、それだけが希望だ。

(絵・文 星野ひかり)

◇