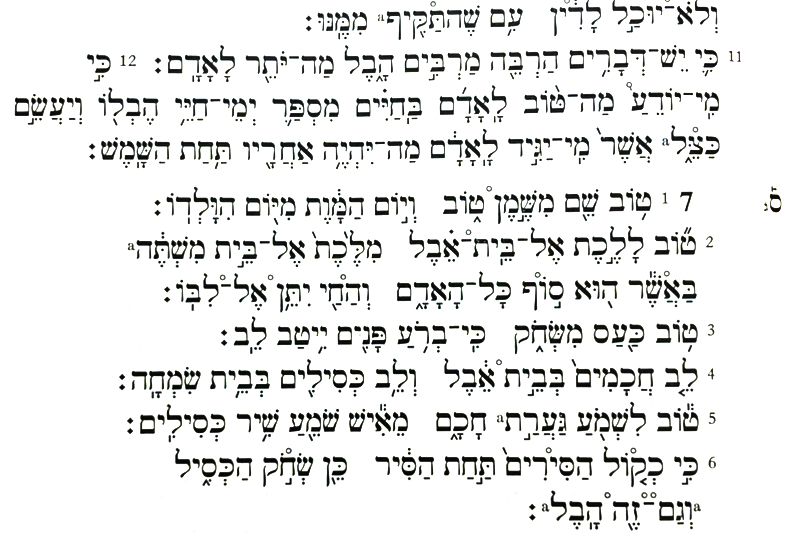

今回は、6章10節b~7章14節を読みます。ところで、旧約聖書のヘブライ語原典を見ますと、コヘレトの言葉の7章の冒頭には「セトゥーマー」と呼ばれる記号が付されています。これは、文中の区切りを示す記号です。コヘレトの言葉は伝統的に4部構成、あるいは3部構成と考えられており(西村俊昭著『「コーヘレトの言葉」注解』357ページ)、6章と7章の間のセトゥーマーは、この構成区分を示す一つの根拠とされてきたように思います。

しかし、このセトゥーマーは、必ずしも意味や内容を断絶する記号ではなく、むしろ文脈の緩やかな転換や、思索の深化を示す余白として読むこともできます。6章から7章にかけて、内容的に大きな変化があるということではなく、むしろ6章後半の問いかけに対して、7章冒頭から応答が示されていると見るのがよいと思います。ですから、この箇所を続けて読むことにします。

また、ヘブライ語には「トーブ(טּוֹב)」という言葉があります。コヘレトの言葉では、特に6章12節以後にトーブが多く見られます。日本語への翻訳は一様ではなく、聖書協会共同訳聖書でも、「幸せ」「(~に)まさる」「良質」「良い」「善人」「うまくいく」など多様です。私は、この「トーブ」が、日本語では「空」や「空しい」などと訳され、コヘレトの言葉の出だしから頻出する「ヘベル(הֶבֶל)」の反対に位置する言葉ではないかと考えています。

今回読む箇所には、トーブが計12回出てきます。本文には下線を入れておきました。なお、7章1節には「まさる」が2度ありますが、これは原典では1度だけで、翻訳の都合上それを繰り返しているものです。それでは、本文を読んでみましょう。

「幸せはどこにあるのか」という問いかけ

6:10b 人間とは何者なのかも知られている。人は自分より強い者を訴えることはできない。11 言葉が増せば、空しさも増す。それが人にとって何の益になるのか。12 空である短い人生の日々に、人にとって何が幸せかを誰が知るのだろう。人はその人生を影のように過ごす。その後何が起こるかを、太陽の下、誰も人に告げることができない。

前回、現世においてどんなに恵まれていても、それに飽き足らず、来世にさらなる幸福を求めていたと思われる人物の例をお伝えしました。それは、紀元前3世紀のコヘレトの時代に流布していた黙示思想の影響を受けていたと思われます。ことによると、コヘレトが観察していたと思われるエジプトの王プトレマイオス2世が、この黙示思想の影響を受けていたのかもしれません。

プトレマイオス2世に支配されていたイスラエルの民衆の間にも、黙示思想が普及していたようにも思えます。11節の「言葉が増せば」は、幻や堕天使、巨人、罰の場所といった象徴や予言などが、人々の間に流布していたことを示唆しています。黙示思想は、それらによって他国の支配者が神によって罰せられるという、終末的な内容を語っていたのです。そうした語りは、神の決定を人間の言葉によって変えようとする試みにも見えます。

コヘレトはそれに対して、「人は自分より強い者を訴えることはできない」(10節)と言います。「自分より強い者」とは神のことです。神の決定を、神を訴えることによって変えることはできないという意味です。その後に、「では、神の決定を変えることができないとすれば、幸せはどこにあるのだろうか」という問いかけが来るのです。それが12節です。

死は厳然と存在する

ס(セトゥーマー) 7:1 名声は良質の香油にまさる。死ぬ日は生まれる日に(まさる)。2 弔いの家に行くのは酒宴の家に行くにまさる。そこには、すべての人間の終わりがある。それを心に留めよ。3 悩みは笑いにまさる。顔が曇っても、心は晴れるのだから。4 知恵ある者の心は弔いの家に、愚かな者の心は喜びの家にある。5 知恵ある者の叱責を聞くのは、愚かな者の歌を聞くにまさる。6 愚かな者の笑いは、鍋の下で茨がはじける音のようなもの。これも空である。7 虐げられれば知恵ある者でさえ愚かになり、賄賂をもらえば理性を失う。

前述しましたように、ここでは冒頭にセトゥーマーが付されており、それに留意しつつ7章を読むことが読者に求められています。私たち読者はここで、しばし沈黙し思索してもよいのかもしれません。黙示思想に期待したり、黙示思想で神の決定を操作しようとしたりせず、幸せ(トーブ)を得るとするならば、いったいそれをどこに求めたらよいのだろうか。悲しみや怒りが起こる人生において、どのようにしてそれを解決していくのだろうか。そんな思索をする沈黙があってよいと思います。

7章1節前半は、6章10節aの「すでに存在するものは名前で呼ばれる」を受けていると思います。それは、母の胎内で命を終えた子にも、神から名前が与えられているというものでした。その名前でさえ、良質の香油にまさる、つまりトーブだというのです。神によって与えられた命がこの地上を生きたこと、それがトーブなのです。

1節後半は、抗黙示思想的です。紀元前3世紀の黙示文書「寝ずの番人の書」の22章3節には、「この窪地は、霊魂、死者の魂が集まってくるようにと、彼らのために造られたのです」といわれる場所に、エノクが連れていかれることが記されており、死者はそこに行くとされています(『聖書外典偽典(4)旧約偽典Ⅱ』192ページ)。コヘレトはそれに対して、死は厳然としてあることを強調するために、「死ぬ日は生まれる日にまさる」と説いているように思えます。

2節の「弔いの家に行くのは酒宴の家に行くにまさる(トーブ)」も、同じように死を厳然と捉えることの大切さを明示しているのでしょう。そこに酒宴のような笑いはなく、悲しみが満ちていたとしても、コヘレトは「知恵ある者の心は弔いの家に」あるとして、それが大切であり、トーブであると言っているのです。3~5節のいずれもが、弔いの家に行くことが酒宴の家に行くよりもトーブであるというものです。死を厳然と捉える抗黙示思想が語られているといえましょう。

今が大切

8 事の終わりは始まりにまさる。気の長さは気位の高さにまさる。9 気がせいていらだってはならない。いらだちは愚かな者の胸に宿るものだから。10 「昔が今より良かったのはなぜか」と言ってはならない。知恵にふさわしい問いではないのだから。11 財産を伴う知恵は幸せである。太陽を目にする者に益となる。12 知恵の陰は銀の陰。益となるのは、知恵がその持ち主を生かすと知ること。

この箇所は、いずれも「今が大切」だということを伝えています。8~9節は、今が少々大変でも忍耐しなさいということです。その積み重ねが事の終わりになり、それは始まりよりも、人間が高慢に未来を操作しようとする黙示思想よりも、トーブなのです。10節は「良かった(トーブ)と言ってはならない」と、唯一トーブが否定的に使われていますが、それは、過去ではなく今をトーブとせよということです。

11節の「財産を伴う知恵」とは、今この時に富が知恵をもって使われるということです。富を享受できない人(6章1節)とは反対です。コヘレトがトーブとせよと説くのは、徹頭徹尾「今この時」なのです。過去を回顧するのではなく、未来を黙示思想で操作するのでもなく、今この時に、神の贈り物であるトーブを得よということです。

ヘベルとラアー

13 神の業を見よ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできよう。14 幸せな日には幸せであれ。不幸な日にはこう考えよ。人が後に起こることを見極められないように、神は両者を造られたのだ、と。

1章15節に「曲がったものはまっすぐにならず、失われたものは数えられない」とありましたが、この曲がったものとは、恐らくヘレニズム的なものを指しているのであって、この箇所に登場する「神が曲げたもの」とは意味が異なります。これも、黙示思想によって神の業を操作するなということでしょう。

神の業がトーブとして贈られているときには、人間はそれを享受してトーブであればよいのです。しかし、トーブが贈られていないときにはどうすればよいのでしょうか。コヘレトは、トーブが贈られていない日を不幸な日と言います。この不幸は、ヘブライ語では「ラアー(רָעָה)」です。お伝えしているように、トーブはヘベルの反対語として記される場合が多いのですが、ここではトーブの反対語がラアーになっています。

ヘベルとラアーの違いを一つ書きますと、ヘベルが太陽の下の出来事であるのに対して、ラアーは太陽の下の出来事に限らないということです。つまり、神が造られた不幸ということです。コヘレトはそれをも受け入れよと説いています。このように、コヘレトは「太陽の下の空しさ(ヘベル)」だけでなく、「神の造られた不幸(ラアー)」にも目を向け、それらを神の業として受け入れる「霊性」をも語っています。(続く)

◇