今回は、14章27~31節を読みます。「さあ、ここから出かけよう」というイエス様の言葉で終わるこの箇所は、「こう話し終えると、イエスは弟子たちと(中略)出て行かれた」で始まる、イエス様が捕らえられる場面(18章1節~)に直結しています。そのため、その間にある、告別説教の第2部(15~16章)とイエス様の最後の祈り(17章)は、ヨハネ福音書の記者がイエス様の言葉を編集してまとめ、挿入したのかもしれません。

これにはいろいろな説があるので、なぜこのようになっているのかはっきりしたことは分かりません。しかし、いずれにしても言い得ることは、この箇所はイエス様が捕らえられる直前の言葉を伝えているということです。

イエス様が与える「平和」とは?

27 私は、平和をあなたがたに残し、私の平和を与える。私はこれを、世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな。おびえるな。

イエス様は、「平和をあなたがたに残し、私の平和を与える」と言われました。そして、「私はこれを、世が与えるように与えるのではない」と続けておられます。イエス様が言われた「平和」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

私は、ある政治家の後援者集会に出席したことがあります。その時に、その政治家が言われた「平和というのは、黙っていてもやっては来ない。そのために、毎日、毎日努力してこそ、やっと平和を得ることができるのです」という言葉が、私の心の中に印象深く残っています。

「平和を与える」というと、自分たちで何もしなくても、自然に平和になるというようなイメージがするかもしれません。しかし、イエス様は「世が与えるように与えるのではない」と言われています。これは、「平和は黙っていてやって来るものではない」ということなのかもしれません。

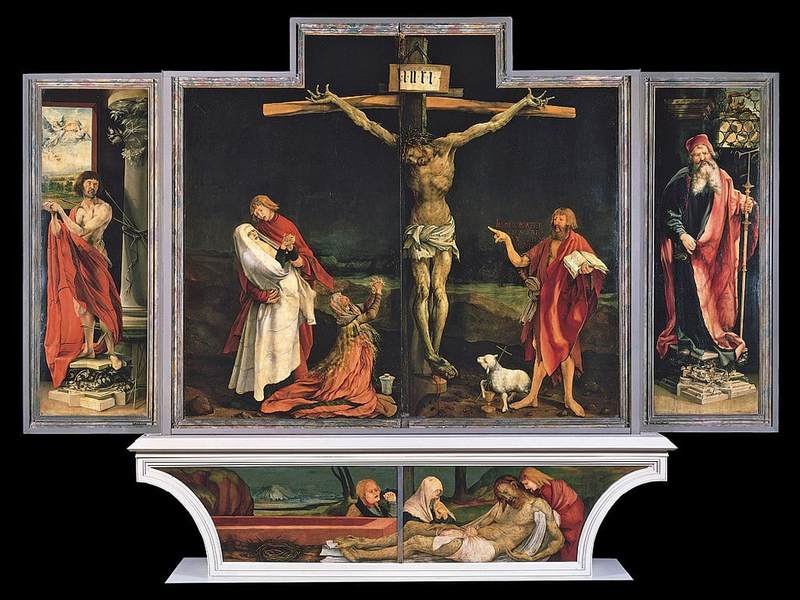

イエス様は、「平和を造る人びとは、幸いである」(マタイ5章9節)とも言われています。私たちは、イエス様が平和を与えてくれるからと、のほほんとしていてよいのではなく、イエス様の十字架を見上げ、そこから愛を受け、「私があなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい」(ヨハネ13章34節)という戒めを実践することによって、平和を造り出していくことが求められているのだと思います。

十字架の愛の内にとどまり、弁護者である聖霊に助けられているなら、心を騒がせておびえる必要はないのです。弟子たちはイエス様が十字架にかけられたとき、散り散りに逃げてしまいました。けれども使徒言行録によるならば、聖霊降臨の後、ペトロを筆頭に、堂々とイエス様のことを証しするようになったのです。聖霊の助けによって、おびえがなくなったのです。

「また、あなたがたのところに戻って来る」

28 『私は去っていくが、また、あなたがたのところに戻って来る』と言ったのを、あなたがたは聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。

14章3節で、「行ってあなたがたのために場所を用意したら、戻って来て、あなたがたを私のもとに迎える」という言葉が伝えられていましたが、イエス様はここで弟子たちに、「『あなたがたのところに戻って来る』と言ったのを、あなたがたは聞いた」と言われ、そのことを確認しています。このことについて、第54回でも私の考えを伝えましたが、これが復活を意味しているのか、聖霊降臨を意味しているのかは分かりません。ことによると、ヨハネ福音書が強調する「現在終末論」という、地平におけるイエス様の再臨のことなのかもしれません。

ともあれ、イエス様は再び戻って来ることを前提にして、一度父なる神様の所に帰られるのです。それは、弁護者である聖霊が来るという意味では、弟子たちのためになることであったのです(16章7節)。

世の支配者が来る

29 事が起こったときに、あなたがたが信じるようにと、今、そのことの起こる前に話しておく。30 もはや、あなたがたと多くを語るまい。世の支配者が来るからである。だが、彼は私をどうすることもできない。31 私は、父がお命じになったとおりに行う。私が父を愛していることを世が知るためである。立て。さあ、ここから出かけよう。」

「事が起こったときに」と、いよいよ十字架が目の前に迫っていることが示されています。そして、「世の支配者が来る」と言われます。世の支配者とは何でしょうか。悪魔でしょうか。あるいは、悪魔が入ったイスカリオテのユダのことでしょうか。あるいは、十字架刑によって死がもたらされることを言っているのでしょうか。いずれであっても、「彼(世の支配者)は私(イエス様)をどうすることもできない」のです。

それは、イエス様が、ラザロを復活させたようなしるしを行うことができる方だったからでしょうか。たとえどんなものが目の前に現れても、それを撃退することができるというような意味なのでしょうか。私はそうではなく、イエス様が「父がお命じになったとおりに行う」決意を持っておられたからこそ、「どうすることもできない」のだったと思います。イエス様は、父なる神様を愛しておられたので、そうすることができたのです。

イエス様は、「さあ、ここから出かけよう」と言われました。いよいよ捕らえられる時が来たのです。しかし、イエス様はおじけづくのではなく、このように弟子たちを奮い立たせる言葉を語っておられます。この言葉は、その後弟子たちがさまざまな困難に直面したときに、思い起こされたものであろうと、私は推察しています。

冒頭に述べましたように、話の流れとしてはこの後、18章1節に進むはずなのですが、ヨハネ福音書は再び、「互いに愛し合う」というイエス様の戒めを伝えることになります。それが、15章1節からの「ぶどうの木の講話」です。(続く)

◇