昨年6月に、宮崎賢太郎氏の『潜伏キリシタンは何を信じていたのか』を書評した。ちょうど「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産に登録されるということで、長崎のキリシタン関連本を取り上げたのである。

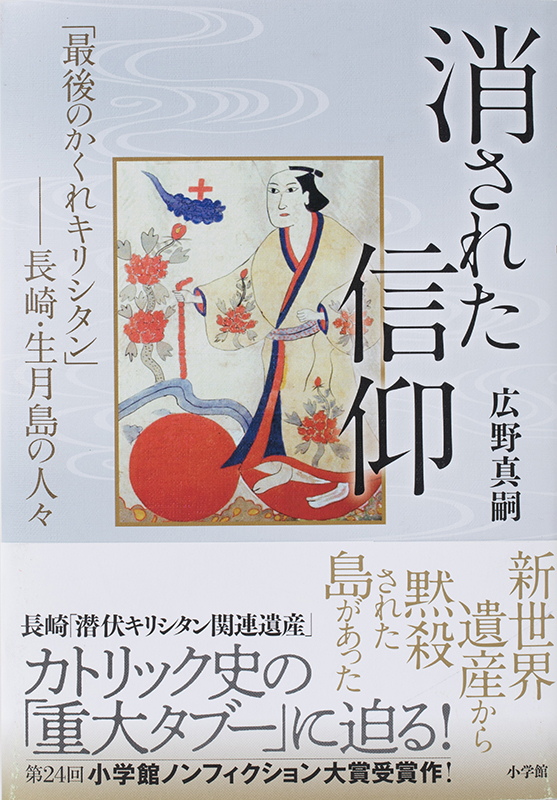

同時期に同じようなテーマを取り上げた一冊が発刊されていた。それが今回取り上げる広野真嗣(しんじ)氏の『消された信仰 「最後のかくれキリシタン」―長崎・生月島(いつきしま)の人々』である。ちなみにこちらは、第24回小学館ノンフィクション大賞を受賞している。ジャーナリストである著者の広野氏は、幼少期から教会に通い、洗礼は受けていたものの、高校以降は教会から離れてしまった。そんな彼自身の興味関心から本書は成り立っている。長崎県平戸市にある生月島をめぐって、彼の「宗教に対する問い」が随所に散りばめられている。

長崎県が世界遺産登録を目指してかくれキリシタンの跡地を本格的にアピールし始めたのは2013年のこと。序章で広野氏は、異なる時期に作成された2種類のパンフレットを取り上げて「違い」を指摘する。それは、14年に作成されたパンフレットと、その後にユネスコの諮問機関である国際記念物遺跡会議(イコモス)から指導が入ったことによって新たに作り直した17年のパンフレットである。

「違い」は、生月島のかくれキリシタンが信仰対象にしている殉教聖地を含む「平戸の聖地と集落」に関する部分にある。14年版では、かくれキリシタンによってキリスト教(カトリック)の伝統が「今なお大切に守られています」となっている。しかし17年版では「現在ではほぼ消滅している」とまったく逆の結末を告げている。

ここから広野氏は調査を開始し、生月島をめぐる信仰とカトリック教義との乖離(かいり)を、従来とは異なる新たな視点で解釈し直そうと試みる。そして彼の独自の視点が、従来語られてきた宮崎氏の視点と異なっていることが本作の肝である。

パンフレットの文言差し替えに端を発し、広野氏は17年のユネスコへの申請段階で、構成資産から「外された」生月島へ現地調査を行っている。そもそも生月島は、キリスト教伝来時において、最も初期の段階で伝道に成功した地区である。いわゆる「聖地」と言っても過言ではないこの場所が、どうして評価されないのか。読み進めながら、広野氏の探究の旅に私もお供している感覚に何度も襲われた。

広野氏は季刊誌「宗教問題」(23巻)の特集記事「『日本のキリスト教』という闇」の中で、富岡幸一郎氏(関東学院大学教授)と対談し、従来の「かくれキリシタン研究」の盲点を指摘している。それはとりもなおさず、かくれキリシタン研究の第一人者である宮崎氏への批判である。

けれども宮崎さんは、最終的にその隠れキリシタン信仰を評価する段階で――これはあくまでも私の言い方ですが――「宗教のB級品」的な扱いをするんですね。つまり、バチカンを頂点としたヒエラルキー構造の中にカチッと収まっているものが「正しいカトリック」で、限定された地域のなかで、土俗的な影響も受けながら継承されてきた隠れキリシタン信仰は、(中略)「純粋なキリスト教ではない」という見方を強調するんです。ここに私は違和感があるんです。(15ページ)

広野氏は、生月島の人々が第2次世界大戦後にカトリックへの「復活」を拒んだという記事を見つけ出す。1949年、戦後の日本をキリスト教化しようと決めた連合軍総司令部(GHQ)のダグラス・マッカーサーの後押しで、ローマ教皇の特使ノーマン・ギルロイ枢機卿が、かくれキリシタンたちを集団改宗させようと来日していた(7章)。ギルロイ枢機卿は、公務の合間をぬって生月島の人々と面会し、カトリックへの復帰(カトリックの言葉で「帰正(きせい)」)を促す。他の地域のかくれキリシタンたちの多くは、この申し出を受け入れて、カトリックへの復帰を果たしていた。しかし生月島の代表者たちはこの提案を断っている。これが広野氏の見いだした記事内容である。

49年当時の彼らの生活は、宣教師によって伝えられた「キリスト教」と、彼らの土着文化がすでに融合していた。そのため、その宗教性だけを再びカトリックの基準に切り替えることはできなかったということである。この回答を受けたカトリック側は、彼らのところへ赴いたという旅程を改ざんし、生月島とカトリック教会との関わりを歴史の表舞台から抹殺してしまった。世界遺産登録の際、カトリック側の主張に則った選考が行われるため、結果的に生月島の存在は消えてしまう。これが「消された信仰」というわけだ。

カトリック側の意向に倣って、カトリックに復帰した者たちが「潜伏キリシタン」と呼ばれ、そうでない者たちを「カクレキリシタン」と表現するように方向付けたのが宮崎氏である。カタカナで一語として表記することで、もはや彼らは「隠れ」てもいないし「キリシタン」でもないことが強調されている。これを広野氏は「『宗教のB級品』的な扱い」と表現し、批判している。

読後、私は文字通り腕組みをして「うーむ」とうならざるを得なかった。本書は「信仰の正統性」を問うことが、歴史的に見て可能なのかどうか、という壮大な問題を内包している。(続く)

■ 広野真嗣著『消された信仰 「最後のかくれキリシタン」―長崎・生月島の人々』(小学館、2018年6月)

◇