前回のコラムで1868(明治元)年から1873(明治6)年まで、明治政府によって浦上のキリシタンたちの弾圧と流配が行われ、禁教令が廃止された後、生き残った信徒たちが浦上に帰村し、教会堂を建て始めたことを記しました。彼らが何よりも欲しかったのが、「神の家」魂のよりどころであったということは容易に想像できます。

1880(明治13)年に、信徒たちは旧庄屋屋敷を買い取って仮天主堂としました。長い弾圧と流配の打撃から生活の再建ももちろん十分でなかったので、1895(明治28)年になってようやく天主堂(教会堂)の建立に着手しました。フランス人の司祭フレノ師が設計監督し、信徒たちは材料運搬などの労力奉仕のほか、それぞれ分に応じて献金をしていきました。

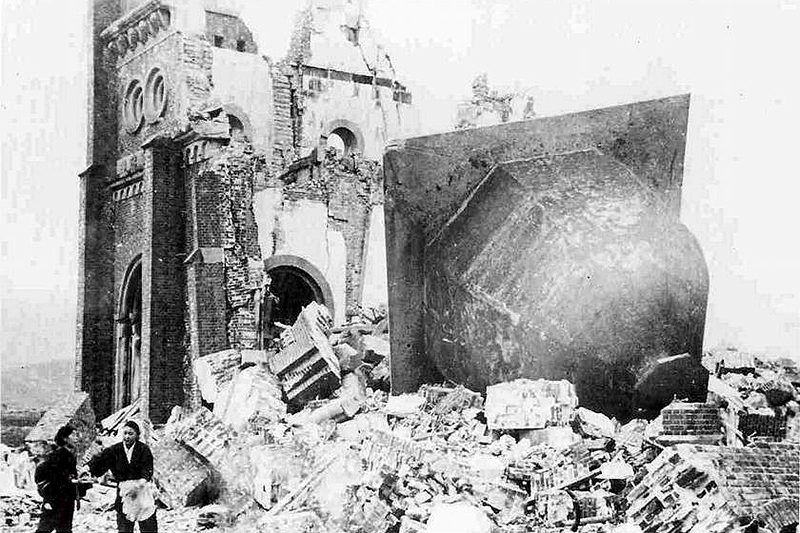

設計は石とれんが造りの壮大なロマネスク様式でした。そして、1914(大正3)年に20年の歳月を経て、赤れんが造りの会堂が完成し、3月17日の浦上信徒発見の記念日に献堂式を挙げました。床面積1162㎡(352坪)で6千人が収容できる大天主堂でありました。

それは浦上の信徒たちにとってなんという喜びであったことでしょう。想像ができるではありませんか。260年もの間、弾圧と迫害の中をくぐり抜けて、潜伏キリシタンとして抑圧され続け、流刑にまで遭って家や土地のすべてを失って帰還した信徒たちが、自由に礼拝のできる壮大なロマネスク様式の会堂の中で、アンジェラス(天使)の鐘を鳴らしつつ、礼拝をささげられる日が来ようとは、彼らにとっては夢のようであったと思います。

ところがです。その喜びもつかの間、1945(昭和20)年8月9日の原爆投下によって、天主堂はわずかに赤れんがの堂壁を残して瞬時に倒壊したのです。浦上地区の信徒約1万2千人のうち約8500人が爆死してしまいました。こんなことがあってよいのでしょうか。浦上信徒の絶望的な叫びが聞こえてくるではありませんか。

◇