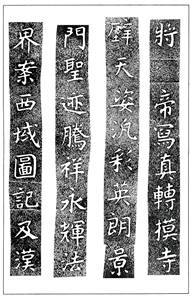

<本文と拓本>31文字(676+31=707)

將 帝冩真(有司を旋らしめて帝の写真を將ち)。轉模寺壁(寺壁に轉模す)。天姿汎彩(天姿は汎彩にして)、英朗景門(景門は英朗なり)。聖迹騰祥(聖迹は祥を騰げ)、永輝法界(永く法界に輝く)。案西域圖記及漢魏史策(西域圖記及び漢魏の史策を案ずれば)

<現代訳>

役人たちは皇帝の写真を持参し、会堂の壁に模写させました。帝の姿が映されると、景門は明るくなりました。聖画が掲げられたことにより幸いが訪れ、長く景教が輝きました。[景教の発祥地について]西域図記(隋代の裴矩の著作)や漢魏の歴史書(史記、漢書、後漢書、三国志など)から大秦國を調べますと

<解説>

皇帝の写真は中国国内の各所で掲げられていた。景教会堂にもそれを掲げた。これは崇拝対象ではなく皇帝の国家的威力を示すことにあった。現代の中国には毛沢東の肖像画が、内モンゴル各地でもチンギスカンの肖像画がある。会堂内で皇帝の写真を拝んだとは記していない。礼拝対象は当然、碑に刻すように三一の主である。

『西域図記』は裴矩(ハイク、547~627)が撰述した地理史書で、裴矩は隋代と唐代初期の政治家で、西域の様子を西域から往来する人々から聞いて隋代に書き上げた。隋代の第2代皇帝の煬帝が敦煌など西域に人材を派遣して西域経営したとき、裴矩はその指導的役割を果たした。『西域図記』は605年に中央アジアを中心に記し撰述したが、後に散逸した。この書物で出身国ペルシアとその周辺などを説明したことが記されている。

※ 参考文献

『景教—東回りの古代キリスト教・景教とその波及—』(改訂新装版、イーグレープ、2014年)

◇