「序」

3. 惑わしの仕組み

(2)惑わされても気付かない

私たちを惑わし、罪を犯させてくる敵は、自らが積み上げてきた「経験」である。ところが、人は自らの「経験」に惑わされるとは夢にも思わない。そのため、惑わされても全く気付かない。気付かないから、前回述べたような甚大な被害が人に及ぶ。

「惑わしの仕組み」の最大の特徴は、まことに惑わされても気付かないことにある。しかし、人は疑問に思う。本当に惑わされても気付かないのだろうかと。そこで、気付かないことを実際に体験してもらいたい。では、次の文章を読み、質問に答えてみてほしい。

「有名な外科医がいた。ある日のこと、交通事故で大けがをした親子が緊急搬送されてきた。父親の方はすでに死亡していた。息子の方は重傷であった。早速その重傷の患者を診ようとした外科医は叫んだ。『これは私の息子だ!』」

質問は、このケガをした子どもと、それを息子と言った有名な外科医との関係である。あなたは、この二人の関係を正しく答えることができるだろうか。

多くの人はこの質問に対して、こう答える。この有名な外科医は離婚しており、離婚した妻が息子を連れて、別の男性と結婚したのだと。つまり、死亡した父親は実父ではなく、この息子と有名な外科医の関係が、あくまでも「実子」と「実父」の関係だったと答える。

しかし、正解はそうではない。この有名な外科医は「母親」であり、交通事故で夫が死亡し、実の息子が大けがをして運ばれて来たのである。「実子」と「実母」の関係であった。

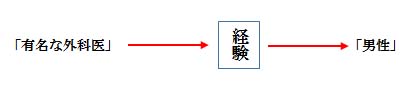

この例文は人の思い込み度を測るための有名な話だが、多くの人は正解に至らない。「有名な外科医」という言葉から、それは「男性」だと勝手に連想してしまうからだ。

確かに「有名な外科医」というと、人の積み上げてきた経験では「男性」が圧倒的に多い。そのため、人の「経験」は、それは「男性」だとささやいてくる。しかし、先の文章に、「男性」という言葉などどこにもなかった。こうして人は惑わされ、そのことに全く気付くことなく間違った答えを出してしまう。

どうだろう。人はこのように、自らの「経験」によって簡単に惑わされてしまう。この「惑わしの仕組み」の恐ろしさは、まさに惑わされても気付けないことにある。そうなってしまうのは、一重に、自らが積み上げてきた「経験」が惑わしてくるからにほかならない。では、このことを「神の言葉」でも体験してみよう。

聖書に、「神は、ひとりひとりに、その人の行いに従って報いをお与えになります」(ローマ2:6)とある。まず、あなたはこの言葉から、一体どのような「報い」を連想するだろうか。

私たちの積み上げてきた経験では、「報い」というと、誉れとか富を連想する。この世界では、一生懸命に良い行いをすれば誉れや富が得られるから、迷うことなくそう思ってしまう。

しかし、神が人に与える「報い」とは、本論で詳しく述べるが、神を信頼できることで生じる「平安」である。「わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます」(ヨハネ14:27)

次に、「その人の行いに従って報いをお与えになります」の「行い」とは、一体どのような「行い」を連想するだろう。私たちの積み上げてきた経験では、人から良く思われる立派な「行為」を連想する。

しかし、神が言われる「行い」とは、神を信頼することをいう。神を信頼するとは、神を愛することを意味する。だから聖書は、「また、たとい私が持っている物の全部を貧しい人たちに分け与え、また私のからだを焼かれるために渡しても、愛がなければ、何の役にも立ちません」(Ⅰコリント13:3)と教える。このことも、本論では詳しく説明する。

こうして「神の言葉」は、人の「経験」によって惑わされ、別の意味に解釈させられてしまう。ところが、人はそのことに気付かない。

このように、いったん、脳が積み上げてきた「経験」を通し、それに関する意味を補完してしまうと、人は疑いもなくそのことを信じてしまう。そのため、惑わされても全く気付くことができない。これが、この「惑わしの仕組み」における最大の特徴である。

先の例で言うなら、「有名な外科医」という言葉に対し、人の脳は、積み上げてきた「経験」から、それは「男性」だとささやいてくる。そうなると、人は誤った意味の「有名な外科医」を信じてしまう。

しかし、本人は惑わされたことに全く気付かない。これと同じことが、「神の言葉」に対しても生じるのである。つまり、こういうことである。

人が積み上げてきた、御心に反する「この世の心づかい」と「富の惑わし」という「経験」が、「○」という意味の「神の言葉」を、その意味は「×」だとささやいてくるのである。そうなると、私たちは「×」という意味を「神の言葉」と信じ、食べてしまう。

しかし、それは「神の言葉」ではなく、「神の言葉」が空文になったものであり、言ってみれば人の「経験」が生み出した、「人の言葉」にすぎない。それゆえ、「神の言葉」を食べているのに神の平安が得られず、「あなたがたの間にねたみや争い」(Ⅰコリント3:3)が生じてしまう。

例えば、パリサイ人などはその良い例だ。彼らは自分たちこそ「神の言葉」を食べていると信じていた。そんな彼らが、神であるイエスの言葉を拒否し、殺してしまった。そのことは、彼らが「神の言葉」だと信じて食べていたものは、「経験」によって勝手に意味が変えられ、空文にされた「神の言葉」であったことを証ししている。

これは、何と恐ろしいことだろう。人の受け継いできた「経験」が、「神の言葉」を空文にしてしまうのである。イエスは、そうした事情を次のように言われた。

「こうしてあなたがたは、自分たちが受け継いだ言い伝えによって、神のことばを空文にしています」(マルコ7:13)

イエスの言われた「自分たちが受け継いだ言い伝え」こそ、人の積み上げてきた「経験」である。イエスは、人の「経験」が「神の言葉」を空文にし、「神の言葉」を食べられなくしていると言われたのである。それにより、人は罪を犯してしまう。

しかし、当の本人は「神の言葉」を食べている気になっているので、罪を犯しているという自覚が毛頭ない。それが、パリサイ人であり律法学者であった。

このパリサイ人たちの話は、決して他人事ではない。私たちの中にも同様のことが起きている。例えば、私たちは人を裁くとき、自分が罪を犯しているという自覚があるだろうか。

そのような意識は全くないだろう。むしろ、パリサイ人と同様、自分は正しいことをしていると思ってしまう。これこそ、積み上げてきた「経験」に惑わされ、空文にされた「神の言葉」を食べている証拠である。

なぜなら、「神の言葉」は、誰であれ裁かないで愛するよう命じているからである。「律法の全体は、『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ』という一語をもって全うされるのです」(ガラテヤ5:14)

従って、自分が正しいと思い人を裁くとき、その人は完全に自らの「経験」によって惑わされている。しかし、本人は「神の言葉」を食べていて、自分は正しいことをしていると信じている。惑わされていても、全く気付かないのである。これこそが、この「惑わしの仕組み」の最大の特徴にほかならない。

いずれにせよ、イエスが戦われたパリサイ人や律法学者は、私たち自身の姿を投影していると思えるなら幸いである。では、どうして人は自らの「経験」に惑わされてしまうのか、次にそのからくりをひもといてみよう。

◇