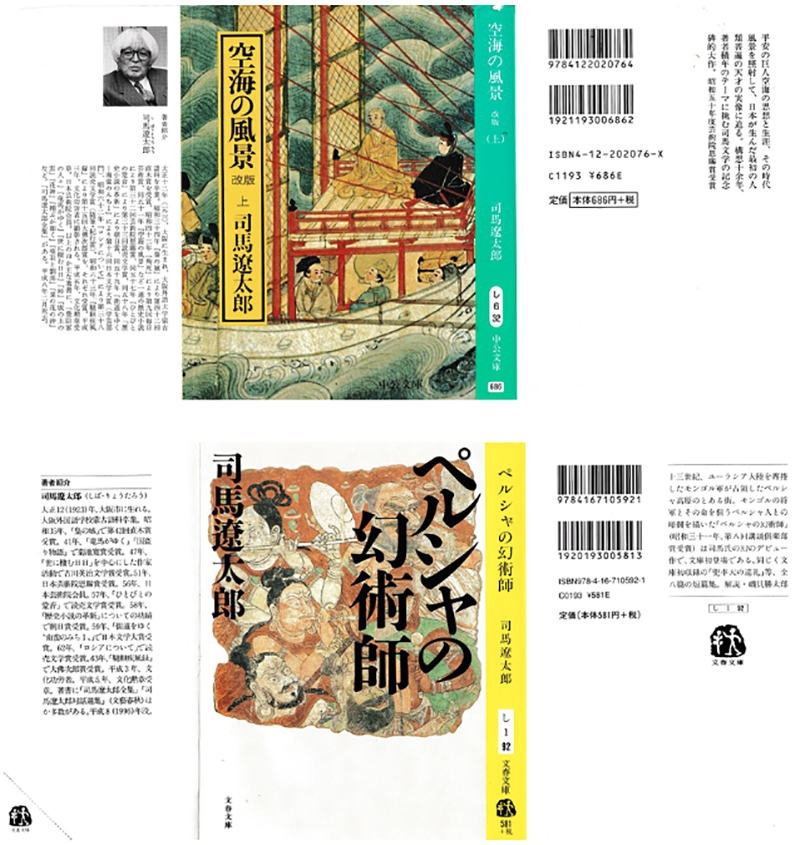

今は亡き歴史小説家の司馬遼太郎(1923〜96)は『空海の風景』(表紙写真は中公文庫「上」のもの)、『ペルシャの幻術師』(同、文春文庫のもの)、『兜率天への巡礼』を、陳舜臣(1924〜2015)は『曼荼羅の人』を、観音寺潮五郎(1901〜77)は『蒙古来たる』などを著しました。内容は、古代のペルシア人や景教関係、元の時代の歴史をイメージを膨らませて書きました。

司馬の『兜率天への巡礼』は1957(昭和32)年の作品で、兵庫県赤穂市にある大避神社のことが書かれています。それには秦氏のルーツはユダヤ人であるとされ、仏教が日本に入る以前から秦氏は渡来していて、それが弓月君で、彼の神こそがキリスト教の神のゴッドで、その社がダビデ礼拝堂、そこの井戸がいすら井戸であると書きます。また景教の始祖こそネストリウスであるとし、ネストリウスとキュリロスとの「マリア神母説」神学論争や政治的な泥沼を小説特有の描写で説明しています。

さらに当時の中国での景教徒たちの宣教状況を書き、初代宣教師の阿羅本が唐に来て皇帝に接見する様子や、大秦寺の存在、840年代の会昌の迫害による景教徒への迫害に伴う離散事件について書いています。

司馬は秦河勝が生まれる以前に先祖の一群が瀬戸内海を渡航して赤穂に来、そこにダビデ神社、つまり大避神社を建てて井戸を掘り、都に定めたと書きます。やがて一族は大和に赴き、そこの女性と結婚して生まれたのが河勝で、そこで聖徳太子と出会う話など、主人公の道竜こと司馬遼太郎の推論です。

河勝一行は播磨に戻り都を広げ、のちに山城の国の太秦に出向いて太子を大和から太秦に迎えるというのです。司馬は京都の蚕ノ社に建つ三つ柱の鳥居やいさら井戸、能面などにも触れて古代を幻想します。

本小説は1949(昭和24)年、司馬が産経新聞社の記者をしていたときに景教の事跡に関する記事を見、専門の知識人からそれを聞いて驚いたことから着想し、執筆が始まりました。さらに彼は日猷(日本とユダヤ)同祖論を唱えました。それは高野山に建つ景教碑を寄贈したゴルドン女史の説からも大きなヒントを得たことでした。

司馬の『空海の風景』では、遣唐使として入唐した空海が都の長安義寧坊区の大秦寺に建った景教碑を見たことを大胆に書きました。それは陳の『曼荼羅の人』でも同じことで、歴史小説家の推理や幻想を垣間見る部分であります。

あくまで内容は著者の歴史的推論小説で、まったく正しい理解に基づいて書かれているのではなく、推論があっての文章であり、歴史がまったく間違いというのではなく、内容をそのまま信じることは無理といえます。小説として読むことにより、こんなひらめきがあったのだ、こんなことも考えていた著者なんだと思って読むのも面白いものといえます。

ちなみに司馬の石碑が高野山奥の院に「司馬遼太郎文学碑」として2008(平成20)年に建ったものを筆者撮影の写真で紹介します。右は碑の裏面、左は碑に刻まれた司馬の筆サイン。

※ 参考文献

『景教—東回りの古代キリスト教・景教とその波及—』(改訂新装版、イーグレープ、2014年)

旧版『景教のたどった道―東周りのキリスト教』

◇