日本に景教を紹介した人物に考古学者で東京大学名誉教授の江上波夫(1906〜2002)がいます。江上は1935年、39年、41年の3度、中国の内蒙古オロン・スムに出掛け、遺跡の共同調査をしています。

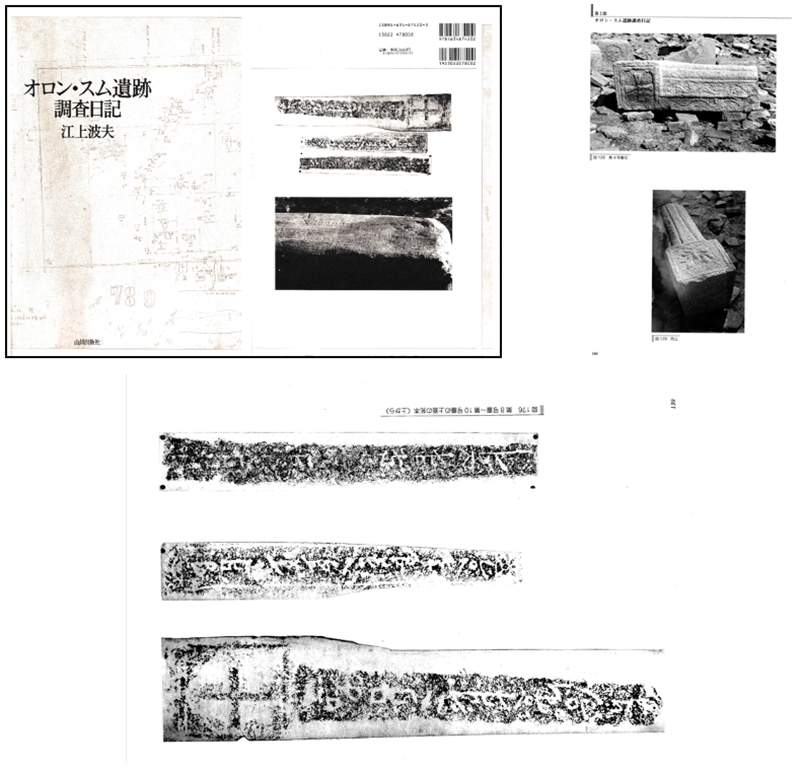

『オロン・スム遺跡調査日記』(山川出版社、2005年)は、まえがきの子息の紹介文によると、江上が1939年6月5日から28日まで共同調査したときの日誌を公刊したものです。オロン・スムは元の時代(1271〜1368)のオングト族の土城でしたが、明代終わりごろに建てられたものであるといいます。

本書は4部からなり、遺跡調査に対する熱烈な情熱が伝わります。発見された東方教会の信徒の墓石などの遺跡から、拓本も含め貴重な資料が紹介されています。

一つの墓石には十字とシリア語が彫られ、拓本したものからは「喜びをもって正しき審判を待つキビラの墓」と、佐伯好郎が『景教の研究』で和訳しています。

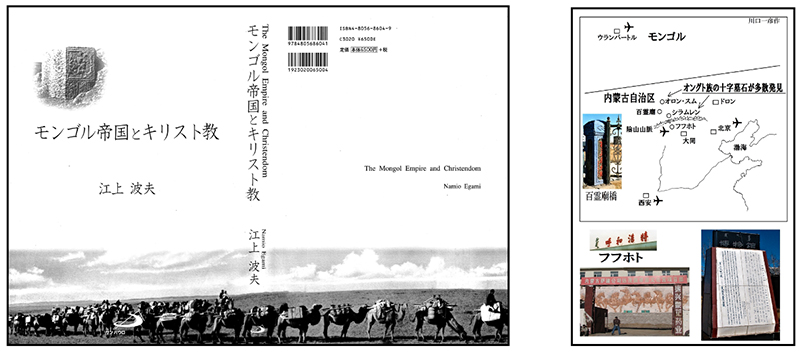

続いて江上著『モンゴル帝国とキリスト教』(サンパウロ発行、2000年)では、第1章が元代オングト部族の王府址、オロン・スムの調査を、第2章が元代蒙古のオングト部族におけるネストリウス派キリスト教の系統とその墓石を、第3章はイタリア人モンテ・コルビィノによるローマ・キリスト教会の東方宣教とその動機を紹介しています。

内蒙古のオロン・スムにおける古代キリスト教徒の遺構などを現地で調査計測して発表したもので、多くの写真や画像が挿入され、地図も数点あり、一般人にも分かりやすく編集されていて読みやすいと思います。

筆者は2004年と06年の2回、イーグレープ企画・主催の「中国景教ツアー 北京・西安・内蒙古」を開催したとき、多くの遺跡に接する機会を得ました。その時は、オロン・スムには遺跡、遺構がなく、百霊廟文物館ほか個人や団体がそれらを所蔵していると聞きました。私たちは文物館で何基かの墓石などを見ることができ、感慨な思いをしました。

本書から、オングト部族の多くは景教徒であり、その生活圏はオロン・スムから南の百霊廟やシラムレン、さらに陰山山脈付近に至るまでで、彼らはモンゴル民族ではなくトルコ系民族であったといいます。話し言葉や文字はトルコ語やシリア語を話し書いたらしい。オロン・スム土城内で発見された景教徒墓石は10個で、中には十字墓石にシリア文字が彫られています。

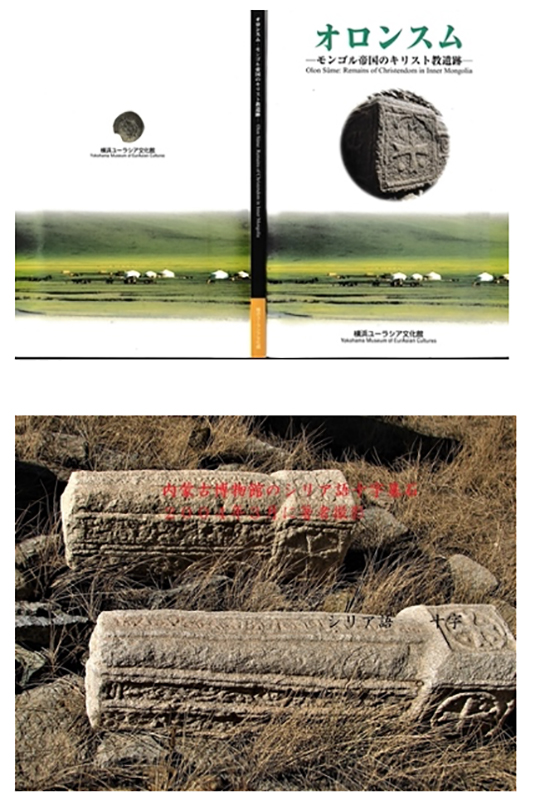

続いて『オロンスム モンゴル帝国とキリスト教遺跡』(横浜ユーラシア文化館編集発行、2003年)は、オロン・スムを江上と共同調査した隊員らが資料を測定した報告や写真、図録、資料など貴重なものを紹介しています。

シリア語付き十字墓石の写真は2004年3月に見学したときの著者撮影画像

※ 参考文献

『景教—東回りの古代キリスト教・景教とその波及—』(改訂新装版、イーグレープ、2014年)

旧版『景教のたどった道―東周りのキリスト教』

◇