日本に景教を紹介した人物に、東洋史学者で京都大学名誉教授、戦時中は同大学の総長でもあった羽田亨(1882〜1955)がいます。

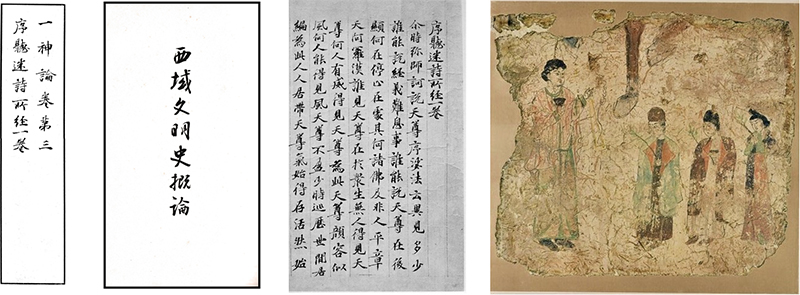

羽田は『西域文明史概論』(弘文堂書房、1931年)で、景教経典が中国敦煌の仏洞で発見された「序聴迷詩所経」と、高昌で発見された「基督教寺院の壁画」をカラーで伝えています。

壁画は3人の人物が枝の付いた植物を手にし、鉢を持って左手で香炉を振る景教指導者に向き合い、礼拝している様子で、上部には馬の足が見えます。この人物の礼拝風景は、今も東方ハリストス正教会で見られ、振り回す香炉からは甘く香る煙が上がっているのが見えます。

東方景教徒たちの礼拝風景がこのようであったことが壁画から伺うことのできる、唯一の資料と言えます。

羽田はまたひもとじの『一神論巻第三 序聴迷詩所経一巻』(東方文化学院京都研究所、1931年)を影印本として刊行しています。本書によって景教研究が大きく発展していきました。

この経は「序聴迷詩所経」と書いて「イエス・メシア経」と読むといわれています。原本は分かっている範囲で、仏教学者の高楠順次郎の手から羽田の手に渡り、やがて公益財団法人武田科学振興財団杏雨書屋の所蔵となり、国から重要美術品として認定されています。

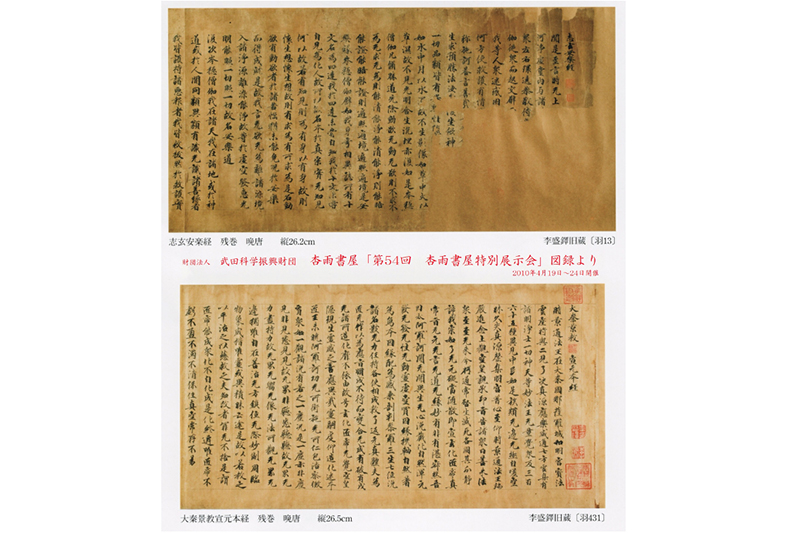

影印本の『一神論巻第三 序聴迷詩所経一巻』の羽田による解説には、一神論巻第三は敦煌の仏洞より発見され、1917(大正6)年に富岡桃華の所蔵となっているとあり、『一神論巻三』も共に杏雨書屋の手に入り、これは1933年国宝に認定されています。

漢文内容は、冒頭から一神によって万物が造られたという創造論を述べています。古代からの中国では、万物がどうして、誰によってできたかの疑問に対する答えがなく、景教徒たちはコロサイ書1章16節から創造論を展開し、さらにマタイの福音書6章からそれに酷似した漢文を書き、イエス・メシアを信じ信仰に進むことを伝え、宣教に役立てようとしていることがうかがえます。初期の景教文書と言えます。

杏雨書屋には『志玄安楽経』『大秦景教宣元本経』も所蔵されています。

画像は杏雨書屋「第54回 杏雨書屋特別展示会」図録より

筆者は国際景教研究学術大阪大会が2016年11月に開催されたとき、韓国からの招待講師らと共に杏雨書屋を訪れ、真筆の国宝を目の当たりにしました。写真の案内板には「杏雨書屋展示室」とあります。

新しく刊行され謹呈を受けた『敦煌秘笈』には新しい解説もあり、太平洋戦争時に焼失をまぬかれたことの事情や筆跡の比較など、原寸大の書跡に接しては感動しているところです。

このように先人らが貴重な資料を世に遺し、大衆に伝えたことにより、後学者に良い影響を与え、それは大きな知的財産でもあります。

※ 参考文献

『景教—東回りの古代キリスト教・景教とその波及—』(改訂新装版、イーグレープ、2014年)

旧版『景教のたどった道―東周りのキリスト教』

◇