松竹映画100周年という記念の年(2020年)に公開されるはずだった一作が、コロナ禍の影響を受け、今夏公開された。タイトルは「キネマの神様」。原田マハの人気小説を原作としながらも、監督の山田洋次(御年89歳!)が、自らの助監督時代の体験を織り交ぜて作り上げた渾身(こんしん)の一作である。

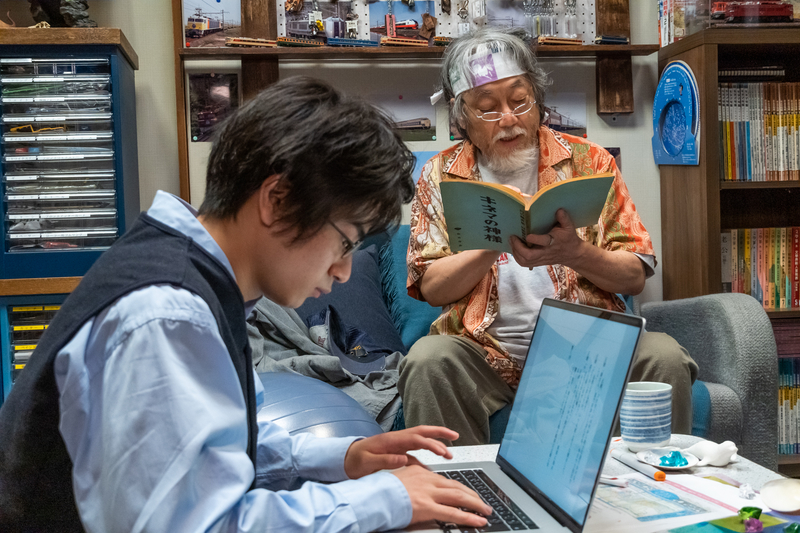

映画監督を目指し、撮影現場で働く若き日のゴウを演じるのは菅田将暉。ゴウはお調子者ながら、映画に対する思いだけは人一倍で、どれだけ下働きをさせられてもまったく苦にしない。そんな彼にやっと監督のお鉢が回ってくるところから物語は動き始める。そんな彼を取り巻くキャストは豪華だ。撮影所近くの食堂の娘・淑子を永野芽郁、映写技師にしてゴウの親友・テラシンを野田洋次郎。野田は菅田と共に本作の主題歌も担当している。

やがて時が流れ、時代は現代。しかも、新型コロナウイルスがまん延している2020年を描き出す。ここには山田監督はじめ、スタッフ、キャスト一同の並々ならぬ決意が表れているといえよう。当初、現代のゴウを演じるのは、志村けんのはずだった。しかし、彼が新型コロナウイルス感染症の肺炎により降板、その後他界したことで、その代役として名優の沢田研二が抜擢(ばってき)された。そして映画の製作もこれによって大幅に遅れることとなった。その苦悩をそのまま物語に取り入れたことになる。彼ら「山田組」にとっては、志村けんの弔い合戦的な意味合いもあり、何としても完成させたかった一本だったのだろう。その気迫は物語の随所から感じられた。

観終わって、一緒に行った息子に「どうだった?」と尋ねたが、あまり良い返事が返ってこなかった。何がモヤモヤしているのかを尋ねると、「ゴウがあまりにもひどすぎる。人間として最低」という答えが返ってきた。確かにそうである。50年前の若かりし日のゴウは、映画に対する夢にあふれ、まっすぐで、そしてやる気に満ちていた。だが初監督作品を撮り終えられず、挫折してしまった後の彼は、ギャンブルと酒に溺れ、借金まみれになり、家族や周りの人々に迷惑をかけっぱなしなのである。その度合いが、令和時代の大学生には「人間として最低」と映ったのだろう。

考えてみると、挫折して故郷へ帰るゴウを追っていく淑子もまた、ある意味で現代離れした心中を吐露する。「私はゴウちゃんに幸せにしてもらおうなんて思っていない。私がいないと、ゴウちゃんはダメになる」というような内容の台詞である。まさに「ザ・昭和の女」である。男女平等意識がここまで浸透するようになった昨今、女性にこんな言葉を吐かせるのは、ジェンダー論的には議論の余地があるかもしれない。山田監督の名を一気に有名にした「幸福(しあわせ)の黄色いハンカチ」でも、罪を犯した男(高倉健)を何年も一人で待ち続ける女(倍賞千恵子)が当時の人々の涙を誘ったが、今では昔のように「美談」として万人受けはしないだろう。確かに山田監督は、相当な「昭和的思考の持ち主」なのかもしれない。聖母的な女性像と、いい加減で情けない男性像を見事に「感動」の領域へ持っていくのだから。

しかし、である。このような一見甘やかしにも見えるキャラクターが愛され続けることもまた事実である。それは、山田監督の代名詞となった「男はつらいよ」の車寅次郎を待つまでもなく、約2千年前にイエス・キリストの口を通して語られた「放蕩息子の物語」でも見て取れる。私は「キネマの神様」を観終わって、真っ先に放蕩息子の物語を思い出した。「そうか、これは放蕩息子の物語の令和日本版なのだ」と。

聖書を知っていても知らなくても、きっと多くの人が聞いたことがあるだろう放蕩息子の物語。これは、イエス・キリストが「失った羊」「失くした銀貨」と共に挙げた「例話」である。つまり実話ではない。言いたいポイントがあり、それが3つの例話に共通しているものとなる。それは、放蕩息子の物語に登場する父親に象徴される「神の愛」であろう。

特にクリスチャンが誤解しやすいのは、帰って来た放蕩息子が「悔い改めた」から父親が受け入れたと捉えてしまうことである。果たして彼が悔い改めたから父親は受け入れたのか。問題の箇所は、ルカの福音書15章20~22節である。

こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとへ向かった。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。「お父さん。私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪ある者です。もう、息子と呼ばれる資格はありません。」 ところが父親は、しもべたちに言った。「急いで一番良い衣を持って来て、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履き物をはかせなさい。」

この息子(次男)を、私たちはどうしても「神の前に真摯(しんし)に悔い改めた人間」と見てしまう。だが、よく読んでみると、確かに言葉の上では反省しているが、肝心の父親は息子が悔い改めているかどうかは二の次のようだ。なぜなら、息子が反省の言葉を告げる前、「まだ家までは遠かったのに」息子をかわいそうに思い抱擁している。さらに下線部は、本来なら「分かったか、息子よ」みたいなやりとりがあってしかるべきだろう。だが、それは記されていない。父親は息子の言葉をスルーして、しもべたちに息子を介抱するよう命じたとも読める。これは「銀貨を見つけて喜ぶ女主人」「羊を見つけて喜ぶ羊飼い」と共通する姿勢である。つまり「失われていたものが見つかったことを純粋に喜んでいる」のである。

その後、長男がチクチクと父親をいたぶる。しかし、父親はそんなことは意に介さず、「共に生き返った弟を喜ぼう」と兄を諭す。この物語にモヤモヤを感じるなら、おそらく本作「キネマの神様」にも同じような感覚を抱くだろう。

ゴウは最後まで回心しない。良いことがあると有頂天になり、悪いことがあると逃げる。その姿のままである。しかし映画のラストに、キネマの神様は粋なことをする。それは、ゴウが自らの生き方を悔い改めたからではない。そんなことは関係ない。キネマの神様は、ゴウが自分のところ(映画館)に帰ってきたこと、そして映画への情熱を再燃させたことを純粋に喜んでいるのである。

翻って私たちクリスチャンは、このような一方的な愛の投げ掛けによってこそ、クリスチャンとなれたのではなかったか。自分が何かを「なした」から、救いを獲得したのか。そうではない。耳にたこができるほど聞かされたあの有名なフレーズ「恵みによってのみ」、私たちは神の子とならせていただいたのである。

その視点で観るなら、本作は見事な「キリスト教的父性愛」を描き出しているといえよう。ぜひ一人でも多くのクリスチャン、特にいつしか救いに条件を付け始めてしまう「年季の入ったクリスチャン」にこそ観てもらいたい。私たちの救いの原点がここにある。

■ 映画「キネマの神様」予告編

◇