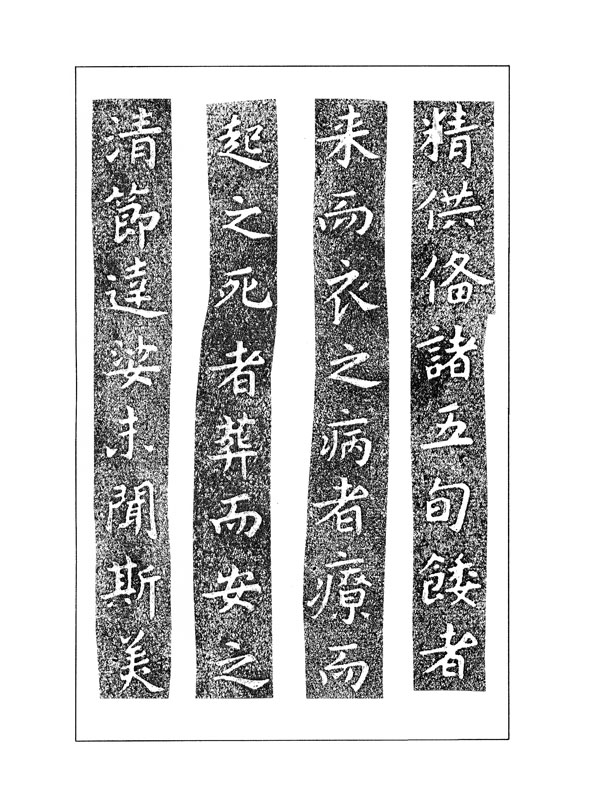

<本文と拓本>文字32(1397+32=1429)

精供(精供に事え)、備諸五旬(諸を五旬に備え)。餧者来而飰之(餧者が来れば之を飰せ)、寒者来而衣之(寒者が来れば之に衣せ)、病者療而起之(病者を療しては之を起し)、死者葬而安之(死者を葬れば之を安ます)。清節達娑(清節の達娑<ペルシャ語で信徒のこと>)、未聞斯美(未だ斯の美を聞かん)。

<現代訳>

50日にわたり品を備え、飢えた人が来れば食事を与え、寒い人が来れば衣服を与え、病む人を施療して元気にし、死んだ人を丁重に葬り慰めました。清き節制の景教徒(達娑)の中で、こんな美しい話は聞いたことがありません。

<解説>

伊斯の活躍とは、軍事上と信仰上において献身的に仕えたことです。当時の中国は安史の乱で混乱しており、一部のソグド人たちの安禄山ほかが反旗を翻して玄宗や粛宗皇帝を攻めたとき、中央アジアのバルクから来た伊斯が、事情に精通し、文武に長けていたことから用いられました。

その功績によって皇帝から受けた金品を、信徒や貧しい者を支えるためにささげた行為がここに記されています。その拝領した金銭で景教碑も建てられました。

達娑(タルサ)とは、ペルシャ語で信徒のこと。中央アジアのキルギスには、首都ビシュケク近くにカラツカチがあり、かつてはタルサケントと呼ばれていました(写真は2017年に現地で撮影)。ケントは町で、タルサたちの住む町といえます。多くの東方教会信徒たちが住んでいたことが、元の時代に数多く作成された十字墓石の発見で分かっています。

彼らの源流は中国景教徒たちで、845年ごろに中国武宗皇帝による宗教弾圧があり、外国からの諸宗教の指導者や信徒たちを国外追放したことにより、東西南北に離散し中央アジアにも生き延びていきました。

この信徒たちは景教の名称を使わず、也里可温(エリカオン=福音の意味)と呼ぶようになりました。会堂名も、それまで使用していた大秦寺や景寺という名称をやめ、十字寺としました(ちなみにネストリアンと呼ぶのは西方教会側での蔑称で、景教やエリカオンの東方教会はネストリウスとは無関係)。

※ 参考文献

『景教—東回りの古代キリスト教・景教とその波及—』(改訂新装版、イーグレープ、2014年)

◇