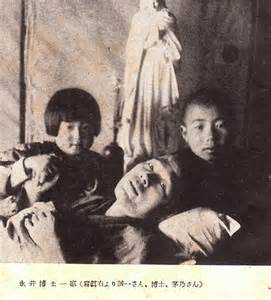

最近、永井隆博士の『この子を残して』という古い本を再び取り出してきて読み始めました。昔読んだような気がしていたのですが、今あらためて読むとき、2人の子どもを残して逝かなければいけない親の心情が、古い紙面から血がにじみ出るように伝わってきます。2人の子どもたち、1人はまだ中学生の男の子、もう1人は小学生の女の子、こんな幼い子どもたちを母親も父親もない状態にしなくてはならない自分の運命に対する深い苦悩が感じ取れます。

永井博士はご存じの通り、奥様を長崎の原爆で一瞬のうちに失い、ご自分はレントゲン医師としての被ばくと原爆による二重被ばくをしていて、数年後には必ず召されるという自分の宿命を自覚しています。その残された時間の中で、この2人の子どもたちのためにどうしたらよいのだろうか、と必死で考え、祈り、自分のできる限りのことをしておこうという強い決意のもとでこの書物が書かれていることが分かります。

そのような親の切ない気持ちが痛いほど伝わってきます。停車場や駅舎で人々が戦争孤児たちのことについて話している言葉を聞くとき、それは永井博士の心を突き刺すのです。孤児たちをまるで野良犬や非行少年として社会の迷惑であり、目障りであるかのように語る大人たちの言葉は、数年後には自分の子どもたちもそのように見られるようになるのかと思うと、ぞっとして空恐ろしくなるのです。戦争で両親を亡くしたというだけで、それまで普通の子どもであった者が野良犬のように邪魔者扱いされなければならないのはなぜなのか、博士は文字を通して訴えるのです。日本の社会全体に問いかけているのです。

また、後に戦争孤児のための施設があちらこちらにできるようになっていったけれど、孤児たちがそのような施設から飛び出していくのはなぜなのか。どんな子どもにとっても本当の親に代わる人はいないという認識が施設の職員の側に欠けているのではないか、と鋭く問うているのです。

そして、長崎で貧しい宣教師たちが戦争孤児たちを受け入れて、祈りの中で育てている施設に博士は希望を見いだしているのです。永井博士の子どもたちを思う親心と、信仰に生きることこそがどんな試練の中にあっても真の生きる道だという確信がにじみ出てくるこの書物に深い感動を覚えています。

◇