唐代景教の聖書人物名の漢訳

景教徒たちが異教の地の中国に入って苦労したことは、翻訳ではなかったかと考えます。聖書を現地語に訳す場合、現地語の宗教用語や俗語を使用することもあります。景教徒たちは、神の呼び名を「真主、阿羅訶」(真の主、エロヒーム)としました。

現代日本語の聖書には神道用語の「神」が使われています。神道信者もイスラム教徒もキリスト者も「神様」との言葉を頻繁に意味を伝えないまま口にしている方が多くあり、その是非が問われてきました。それで多くのキリスト者は「天の父なる神」とか、「主イエス・キリストの父よ」と呼ぶ方がいます。

景教徒たちが漢訳した聖書人物名の一部を下記に記しました。

アダム ➡ 初人(景教碑に1回)、阿談(世尊布施論に5回)

モーセ ➡ 牟世(尊経に2回)

ダビデ ➡ 多恵(尊経に2回)

マリア ➡ 末艶(イエス・メシア経に4回)

ピラト ➡ 毗羅都思(イエス・メシア経に4回)

ペテロ ➡ 僧伽(ソグド語で石の意味のサンガの漢訳。志玄に14回)。岑穩僧法王(尊経に1回)、岑穩僧伽(シモン・ペテロ。志玄に13回)

マタイ ➡ 明泰(尊経に1回)

マルコ ➡ 摩矩辭(尊経に1回)

ルカ ➡ 蘆伽(尊経に1回)

ヨハネ ➡ 瑜罕難(尊経に1回)

バプテスマのヨハネ ➡ 谷昏(イエス・メシア経に3回)

パウロ ➡ 寶路(尊経に2回)

カイザル ➡ 寄悉(世尊布施論に2回)

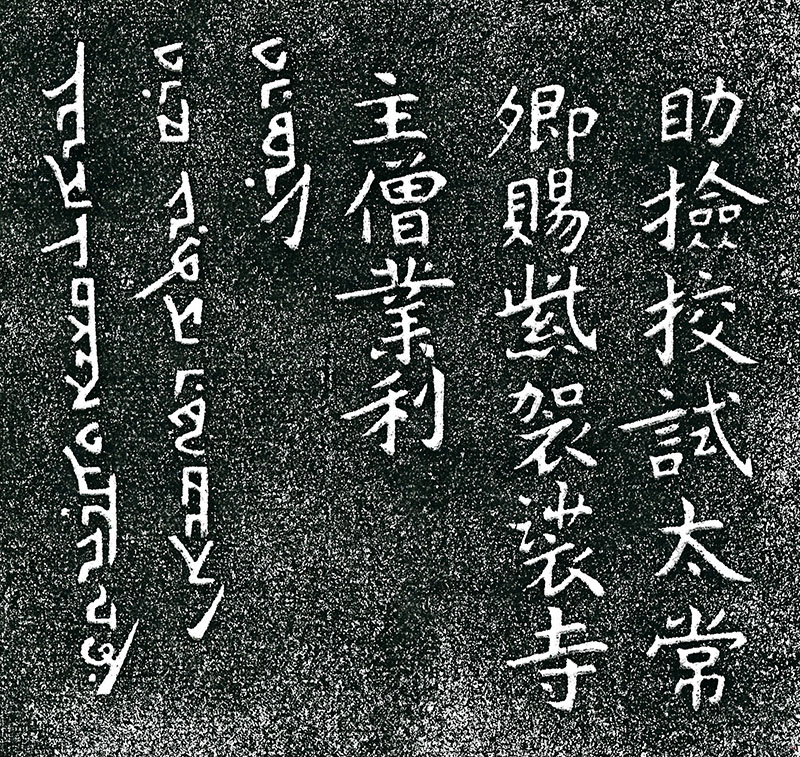

ガブリエル ➡ 業利(景教碑に1回)

以上が、主な人物の漢訳名です。

兵庫県の千種川付近に多い大避(おおさけ)神社は秦河勝(はたのかわかつ)を祭り、一説に大闢(ダビデ)神社といわれ、景教と関連があるといわれてきました。しかし、景教のダビデの漢訳は多恵で、大闢は幕末時代に漢訳された旧約全書、新約全書に大闢とあることから、これと関連していますので、大避神社と景教とは文字上から見るなら関係がないかと考えます。

景教の名称が初めて付けられたのは唐代745年ごろで、消滅したのは860年ごろ、中国が元の時代になりますと、「十字寺会堂」「也里可温(エリカオン=福音)教」に変わりました。

混同されないために書きました。

※ 参考文献

『景教—東回りの古代キリスト教・景教とその波及—』(改訂新装版、イーグレープ、2014年)

『景教のたどった道―東周りのキリスト教』(キリスト新聞社、2005年)

◇